福井県は、県央南寄りの木ノ芽山地によって嶺北と嶺南とに分けられています。

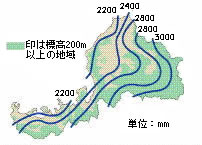

嶺北に位置する九頭竜川流域は、日本海型の気候に入り、万葉歌人にも「み雪降る越」と詠われたように積雪が深く、冬期に降水量が多く年間で2,000~3,000mmに達する多雨多雪地帯に属しています。

したがって、2月~4月の雪どけ、6月~7月の梅雨、9月の台風による降雨が主原因となって、その時期に流出量が多くなります。

嶺北に位置する九頭竜川流域は、日本海型の気候に入り、万葉歌人にも「み雪降る越」と詠われたように積雪が深く、冬期に降水量が多く年間で2,000~3,000mmに達する多雨多雪地帯に属しています。

したがって、2月~4月の雪どけ、6月~7月の梅雨、9月の台風による降雨が主原因となって、その時期に流出量が多くなります。

降水量

降水量グラフ

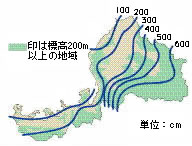

降雪量

福井県の降雪量(年間合計)の平均値は海岸地方で100~200cm、平野部で200~300cm、山沿いでは600cm以上に達することがあります。

平野部における年間降雪量の最大は、福井県で昭和56年(1981)と昭和61年(1986)の622cmです。

しかし被害の面から見ますと昭和38年(1963)および昭和56年(1980)は記録的な豪雪となり、雪の重みによる家屋の倒壊・損壊や雪崩による死傷者の発生、積雪による道路等の被害、融雪による浸水被害などが発生しました。

平野部における年間降雪量の最大は、福井県で昭和56年(1981)と昭和61年(1986)の622cmです。

しかし被害の面から見ますと昭和38年(1963)および昭和56年(1980)は記録的な豪雪となり、雪の重みによる家屋の倒壊・損壊や雪崩による死傷者の発生、積雪による道路等の被害、融雪による浸水被害などが発生しました。