国道の歴史

姿を現す現代の国道体制

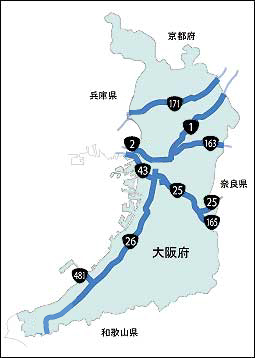

大阪府内を走る国道

昭和27年に成立した新道路法は、現在の道路法の基礎となっているものです。この法案での道路の種類は、「1高速自動車国道(高速道路) 2一般国道 3都道府県道 4市町村道」の四つに分けられています。時代の流れを象徴する高速道路が登場するのも、この法案からです。

一般国道は、一級国道(1号~40号)と二級国道(101号~244号)の二つに区別されていました。一級国道とは国の骨格を形成する道路で、東京日本橋を基点にして1号から順番に番号がふられました。東海道とほぼ同じ道筋をとった東京~大阪間が、国道1号として日本の大動脈に指定されました。2号は大阪~北九州、3号は北九州~鹿児島、4号は東京~青森、5号は函館~札幌と、5号までで日本をほぼ縦断する形になっています。さらに6号から10号を加えた1~10号までで、日本を一周するように一級国道が設定されました。二級国道は、一級国道に準じた主要な道路として、101号からの三桁の番号で表されています。

昭和40年代に入り日本の自動車の普及率が急速に伸び、大都市では一級国道をしのぐ道路が次々と建設されました。これによって道路のランクづけを行うことが困難となり、昭和40年に一級と二級の区別をなくし、一般国道として統合されました。

現代の国道

大阪市道路元標は、国道1号、国道2号、国道25号の起終点を示す(大阪府大阪市)

現在の国道はどのような道路のことを指しているのでしょうか。道路法および高速自動車国道法によれば、国道とは「高速自動車国道」と「一般国道」を指し、全国的な幹線道路網を構成する道路とされています。

現在の一般国道は指定区間と指定外区間に分けられます。指定区間とは、国道の中でも特に重要な道路で、交通量が多く、道路設備の充実した道路のことです。指定外区間は、それら以外の道路を指しています。

では現在は、どのような考え方で国道は指定されているのでしょう。国道の指定を受けている道路は、次のようなものです。主要な都市と都市とを結ぶ道路、高速自動車国道(高速道路)との連絡機能を持つ道路、主要な港や空港などに通じる道路です。簡潔に言うと、主要都市、高速道路、主要港(空港)の三点をつなぐ道路が、国道として優先的に指定されています。

国道の摩訶不思議

日本最短の国道174号(兵庫県神戸市)

全国で459路線ある国道には、皆さんに知られていないことがたくさんあります。

まずは、国道の起点と終点についてです。国道を利用するとき、普段は相互的に行き来するので気にかけることは少ないですが、国道にも始まりと終わりが存在します。最も有名なのが、東京日本橋を起点として大阪梅田新道の交差点を終点とする国道1号です。基本的に東京から発している国道に関しては、東京が起点になっています。また、大都市と小都市とを結ぶ場合には大都市を起点に、同規模の都市同士を結ぶ場合には、東側あるいは北側の都市を起点とすることが原則です。

では、次は起点から終点が最も長い、要するに一番長い国道についてです。全国で一番長い国道は、東京~青森間をつなぐ国道4号で743.6km。しかし、これはあくまで自動車で通行することを前提にしたもので、隠れたNo.1は鹿児島から種子島、奄美大島経由で那覇までをつなぐ国道58号です。鹿児島~那覇間と言っても、当然陸は存在しないので、海の上をフェリーで通過する海上国道を指しています。全長にして857.6kmにもなる海の上の国道です。

反対に最も短い国道は、どこでしょう。日本最短の国道は、神戸港と国道2号を結ぶ国道174号です。距離にしてわずか187mで、徒歩でも三分あまりで通り過ぎてしまいます。

大阪にある国道にも全国一のものがあります。大阪を起点に北九州へと進む国道2号は、国道の中でも最も多く橋が架かっている道路です。2m以上の橋が1,015ヶ所もあり、586mに一本の割合で橋がある計算になります。これだけ多くの橋が架かる国道2号は、日本の河川の多さを象徴する道路とも言えます。