まず、日頃から飲料水等を備蓄したり、お風呂に水を溜めておくことなどが考えられ、こうした備えが功を奏した体験も語られている。

|

|

| 出典:「専門家分析・東京大学広井脩教授 住民への伝達法、整備急げ」『毎日新聞』(1997.01.17) |

情報機器本体が被害にあう場合もあったが、電気や水などのライフラインが利用できなかったことにより、システムが機能しなくなった場合もあった。

|

|

| 出典:『阪神・淡路大震災被災地“神戸”の記録』(1996年、ぎょうせい) |

被災を免れた電話回線には、通常のピーク時の50倍の電話が殺到したためパンクしてしまった。殺到した電話の多くは、被災地内の親戚・知人等に対する安否確認であり、その結果、道路と同様、最優先の情報収集が乱れ、対策の遅れにつながった。

また、電話回線がパンクして、安否確認ができなかったため、自動車で安否確認に来る人も多く、これが道路渋滞を促進し、救助活動等を妨げることにもつながった。

|

|

| 出典:『ボランティア革命』(東洋経済新報社、1996年) |

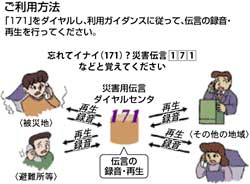

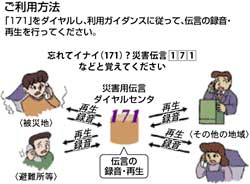

電話回線がパンクしたことを教訓に、NTTの「171」システムが設立され、被災時の情報収集を妨げることが無いような対策が図られた。今後は、このシステムの活用が期待されている。

震災の教訓から生まれた制度 NTT災害用伝言ダイヤル「171」

|

地震など大災害発生時は、安否確認、見舞、問合せなどの電話が爆発的に増加し、電話がつながり難い状況(電話ふくそう)が1日〜数日間続き、阪神・淡路大震災では、電話ふくそうが5日間続いた。

NTTでは、この様な状況の緩和を図るため、災害時に限定して利用可能な「災害用伝言ダイヤル」を平成10年3月31日から提供している。災害用伝言ダイヤルは、被災地内の電話番号をメールボックスとして、安否等の情報を音声により伝達するボイスメールである。

災害時は、被災地内と、全国から被災地への電話回線は混雑するが、被災地から全国への発信回線、被災地外と全国間の電話回線は比較的余裕があるので、安否情報等の伝言を比較的余裕のある全国へ分散させるしくみであり、安否等の確認が比較的スムーズに行えるようになっている。

また、NTTの機械が伝言を中継するので、(1)避難等により電話に応答できない人への連絡、(2)停電、被災により自宅の電話が使えない場合の連絡、が可能となる他、(3)呼出しても応答のない電話が減少するなど、この面からも、安否情報の伝達性向上が図られている。

また、NTTの機械が伝言を中継するので、(1)避難等により電話に応答できない人への連絡、(2)停電、被災により自宅の電話が使えない場合の連絡、が可能となる他、(3)呼出しても応答のない電話が減少するなど、この面からも、安否情報の伝達性向上が図られている。

|

| 資料:NTT(http://www.ntt-west.co.jp) |

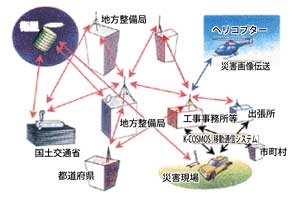

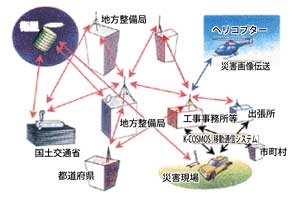

<総合防災情報ネットワークの整備>

国土交通省では、災害時の行政機関等の情報収集・伝達を強化するという観点から、中央防災機関と都道府県・公団等とを結ぶ無線通信回線の総合ネットワーク化を推進している。また、公共施設管理用光ファイバ等の整備も進めている。併せて、河川情報システム、道路災害情報ネットワークシステムの強化・連携等を図っている。

総合防災情報ネットワークのイメージ

|

行政機関等では、インターネットや携帯電話を利用した河川・道路等の情報発信が行われるなど、新しい手段を活用した情報の提供も取り組まれている。

インターネット・携帯電話を利用した情報提供

|

<災害関連情報を提供しているホームページの例>

災害に関する被災状況やボランティアに関する情報は、行政・民間ともに数多く提供されており、下記の情報入手先は、その一部である。ホームページには、関連するリンク先も載っているので、活用が期待されている。

○国の関係機関が提供する主な情報

○兵庫県が提供する主な情報

(平成13年12月現在)

|

|

また、NTTの機械が伝言を中継するので、(1)避難等により電話に応答できない人への連絡、(2)停電、被災により自宅の電話が使えない場合の連絡、が可能となる他、(3)呼出しても応答のない電話が減少するなど、この面からも、安否情報の伝達性向上が図られている。

また、NTTの機械が伝言を中継するので、(1)避難等により電話に応答できない人への連絡、(2)停電、被災により自宅の電話が使えない場合の連絡、が可能となる他、(3)呼出しても応答のない電話が減少するなど、この面からも、安否情報の伝達性向上が図られている。