【大和街道の歴史を知る】

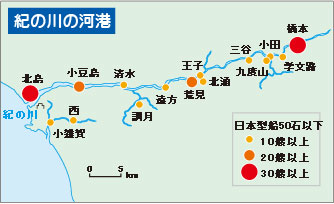

陸上交通に代えて発達した 商いの動脈、紀の川の舟運 紀の川は、奈良盆地と和歌山平野、瀬戸内海を結ぶ交通の大動脈として重要な役割を果たしてきました。 陸上交通が不便であったため、古くから舟運が発達。 なかでも江戸時代の紀の川水運「川上舟」は重要な役割を担い、 和歌山城下から50km上流の橋本まで荷を運びました。橋本は船着場として、 紀州へ向かう旅人や、産物が荷揚げされる場所として賑わい、富裕な商家が集まっていました。 |

|

紀の川は、奈良盆地と和歌山平野、瀬戸内海を結ぶ交通の大動脈として重要な役割を果たしてきました。

陸上交通が不便であったため、古くから舟運が発達。

なかでも江戸時代の紀の川水運「川上舟」は重要な役割を担い、和歌山城下から50km上流の橋本まで荷を運びました。

橋本は船着場として、紀州へ向かう旅人や、産物が荷揚げされる場所として賑わい、富裕な商家が集まっていました。

東家往来の図 |

東家四ツ辻道標石 |

|

橋本は塩市の独占に伴い町方商業が栄え、紀の川の舟運でも塩舟が急増。 さらに、舟継権という河川の運輸の独占権を獲得し、塩問屋のほか船問屋たちが近世の町方商業を支えました。 材木・煙草などの下り荷、塩・肥料・食料品などの上り荷はすべて、 現橋本橋北詰め付近の船着場で積み替え、荷揚げが行われていたのです。 |

名手宿(紀の川市名手市場) |

道標や一里塚、清浄の井戸のほか、大和街道沿いには町屋も建ち並び、

いまも風情を偲ばせる風景が各所で見られます。

国道として改良され、現道となった部分もありますが、

世界遺産登録で県下が町並み保存の気運が高まる中、環境に配慮した住みやすいまちづくりが進められています。

リンク集

リンク集