「壊れない」堤防、高規格堤防で中枢都市を守ります。

堤防の市街地側にゆるやかな勾配をつけて、200~300m程度の幅の広い堤防を整備します。この堤防を高規格堤防といいます。高規格堤防は、大都市における多くの人々の暮らしや社会経済活動を水害から守るために、大阪・東京周辺の大河川で、昭和62年度より事業化されています。

大和川においては、阪神高速湾岸線橋梁付近~南海高野線橋梁付近の区間で整備を行います。

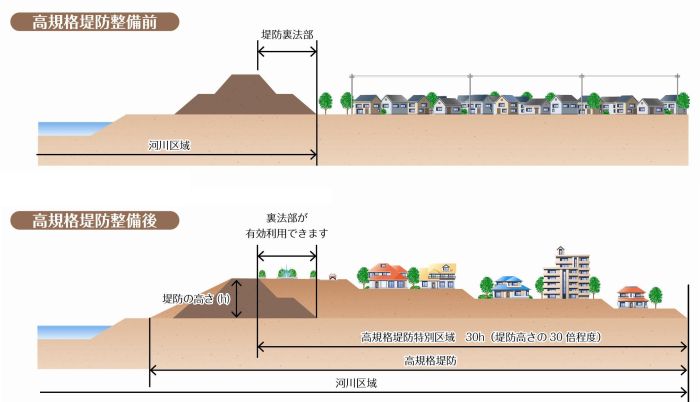

整備イメージ図

高規格堤防は、現状の市街地側に土を盛り、堤防の幅を堤防高の30倍程度まで拡げ、全体にゆるやかな台地のような形状になります。

高規格堤防整備事業の流れ

高規格堤防整備事業は、原則として河川管理者(国土交通省)と対象となる地域の都市計画部局と一体となって進められています。

これまで、別々に進められてきた「治水事業」と「都市整備」を一体となって行うことで、将来を見つめた、水と緑豊かな、良好な河川空間の整備を実現することができます。

これまで、別々に進められてきた「治水事業」と「都市整備」を一体となって行うことで、将来を見つめた、水と緑豊かな、良好な河川空間の整備を実現することができます。

1.設計および施工計画・地元説明

事業実施の体制が整った後、その土地に適した構造設計が行なわれます。

安全で素敵なまちづくりに向け、地元の人々との意見交換、工程説明、仮移転地確保など盛土工事の諸準備を行います。

2.都市計画決定

3.補償と移転

4.盛土工事の実施

盛土の実施にあたっては、地権者や関係機関との連携を取りつつ作業を進めます。

盛土および整地は、基本的に国土交通省が行います。

5.上物関係工事の実施

建設物(事業主体)や公共施設整備(自治体等)が着工。

建設物(事業主体)や公共施設整備(自治体等)が着工。

6.地権者の再移転・入居等