1. ⼤和川流域の概要

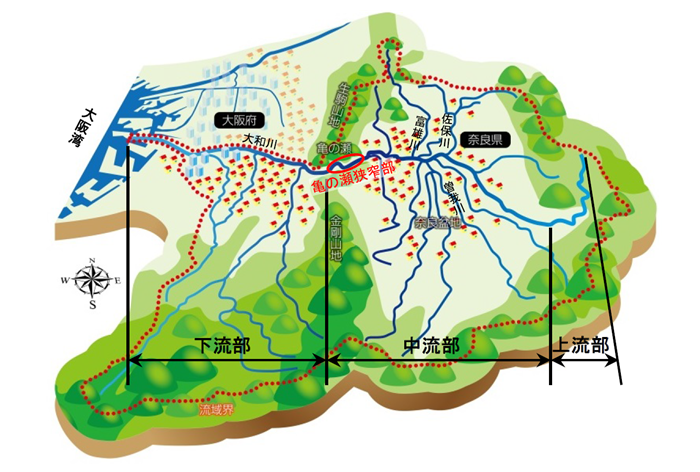

⼤和川は、⽔源を笠置⼭地に発して初瀬川渓⾕を下り、奈良盆地周辺の⼭地より南流する佐 保川、秋篠川、富雄川、⻯⽥川、北流する寺川、⾶⿃川、曽我川、葛下川等の⼤⼩の⽀川を合 わせながら⻄流します。

その後、⼤阪府と奈良県の府県境にある⻲の瀬狭窄部を経て河内平野 に⼊り、和泉⼭脈を⽔源とする左⽀川⽯川、東除川、⻄除川を合わせ、浅⾹⼭の狭窄部を通過 し、⼤阪湾に注ぐ幹線流路延⻑68km、流域⾯積1,070km2の⼀級河川です。

その後、⼤阪府と奈良県の府県境にある⻲の瀬狭窄部を経て河内平野 に⼊り、和泉⼭脈を⽔源とする左⽀川⽯川、東除川、⻄除川を合わせ、浅⾹⼭の狭窄部を通過 し、⼤阪湾に注ぐ幹線流路延⻑68km、流域⾯積1,070km2の⼀級河川です。

⻲の瀬狭窄部

⼤阪府と奈良県との府県境は「⻲の瀬」と呼ばれる狭窄部です。

この狭窄部は幅約千m、⻑さ約千百m、深さ最⼤約七⼗mの⽇本有数の地すべり地帯の中に位置しています。⻲の瀬狭窄部の上流付近は、勾配の緩い地形特性と狭窄部の堰上げにより、洪⽔時に大和川の⽔位が上昇し、洪⽔はん濫や内⽔浸⽔等の⽔害を受けやすい地形的特性を有しています。

この狭窄部は幅約千m、⻑さ約千百m、深さ最⼤約七⼗mの⽇本有数の地すべり地帯の中に位置しています。⻲の瀬狭窄部の上流付近は、勾配の緩い地形特性と狭窄部の堰上げにより、洪⽔時に大和川の⽔位が上昇し、洪⽔はん濫や内⽔浸⽔等の⽔害を受けやすい地形的特性を有しています。

下流部

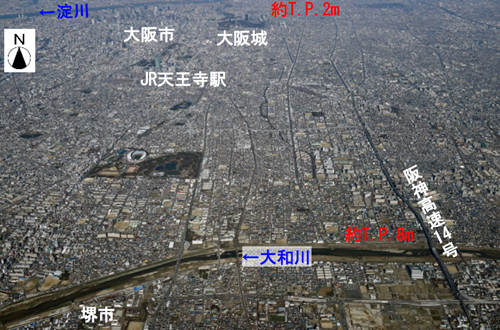

下流部の⼤和川は、柏原地点から北流し淀川と合流していましたが、江⼾時代に淀川と分離され流路を⻄向きに付け替えられたため、河内平野の⾼い位置を流れています。

下流域には⼤阪市、堺市など⽇本有数の資産集積地が位置しています。

下流域には⼤阪市、堺市など⽇本有数の資産集積地が位置しています。

中流部

中流部の⼤和川が流れている奈良盆地は、放射状に広がる多くの⽀川が本川に集中して合流するため、河川のはん濫や内⽔被害が発⽣しやすい地形となっています。

さらに昭和30年代後半から流域の都市化が急速に進み、⽔⽥・ため池等の保⽔機能が減少しました。

さらに昭和30年代後半から流域の都市化が急速に進み、⽔⽥・ため池等の保⽔機能が減少しました。

2. 昭和57 年(1982 年)8 ⽉降⾬による洪⽔被害

昭和57 年(1982 年)8 ⽉の降⾬により、柏原地点において約2,500m3/sec の流量を記録した戦後最⼤となる洪⽔が発⽣しました。

奈良県や⼤阪府内21,956⼾の家屋が浸⽔する等の被害が発⽣しました。

奈良県や⼤阪府内21,956⼾の家屋が浸⽔する等の被害が発⽣しました。

3. 河川整備計画の概要

河川整備計画の目標

戦後最⼤規模となる昭和57年(1982年)8⽉洪⽔と同規模の洪⽔を安全に流下させる

4. 治⽔対策の選定

洪⽔等による被害を防⽌または軽減するための対策として、⼀般的に河道対応、ダム及び遊⽔地などが考えられます。

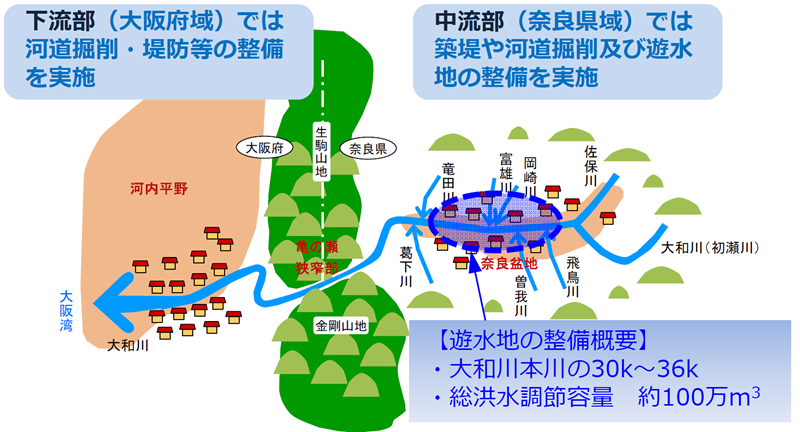

“中流部に奈良盆地、地すべり地帯の⻲の瀬狭窄部を挟んで、下流部に河内平野が広がる” こうした⼤和川流域の特徴を踏まえ、⽔系全体としてバランス良く治⽔安全度を向上させる計画が必要です。

遊⽔地は、洪⽔を⼀時的に堤防の外側に貯留することで、河川⽔位の上昇を抑える施設です。

中流部の治⽔安全度を早期に向上させ、下流部への流出量も抑えます。費⽤、⼯期及び地域への影響などから総合的に考えて⼤和川では遊⽔地が最適な⽅法と考えられます。

“中流部に奈良盆地、地すべり地帯の⻲の瀬狭窄部を挟んで、下流部に河内平野が広がる” こうした⼤和川流域の特徴を踏まえ、⽔系全体としてバランス良く治⽔安全度を向上させる計画が必要です。

遊⽔地は、洪⽔を⼀時的に堤防の外側に貯留することで、河川⽔位の上昇を抑える施設です。

中流部の治⽔安全度を早期に向上させ、下流部への流出量も抑えます。費⽤、⼯期及び地域への影響などから総合的に考えて⼤和川では遊⽔地が最適な⽅法と考えられます。