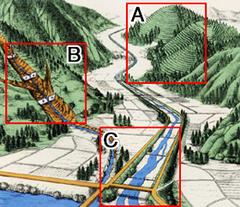

砂防工事のいろいろ

(A)山腹工

山崩れなどで荒れた山の斜面を階段状に仕立て、松やヒメヤシャブシなどの苗木を植えて、その根の力で斜面を強く丈夫にします。芝積苗工、ブロック板積工などの工法があります。(B)砂防ダム

土石流の防止にもっとも効果的だといわれています。豪雨などで河川の水量が増えて土砂が一度に流れ出したとき、大きな岩石をとどめ、水や細かい土砂を少しずつ下流へ流します。(C)流路工

谷の出口部分の平地は、土砂が堆積して川底が平地より高くなった天井川が多く、氾濫しやすくなっています。水がスムーズに流れるように、川の流れを直す改修工事を行います。江戸時代の砂防

河村瑞賢

石垣留…

砂防ダムの原形の一つで、常時流水のある谷間に設けます。川底に直径30cm以上の松丸太を敷いて、上に石垣を高さ2m程度に積み上げ、裏に小石を厚さ90cmほど詰め込み、さらに粘土を混ぜて突き固めます。

杭柵留…

崩壊した土砂の流出を防ぐために、傾斜のゆるやかな山の斜面に設置します。山腹に45cm間隔に杭を打ち並べ、割竹などで高さ45cmほどの柵を編みます。

蒔わら工…

山の斜面をわらでおおい、土砂の侵食をおさえ、凍結を防いで草木を発生しやすくします。わら束の穂先を結び、そこへ竹串を打って山腹に固定し、根本を下にして扇状に広げて山肌をおおいます。

飛松留…

裸地山に松を植えて、緑化をはかります。山地に75cmずつ間隔を置いて、縦横15cm、深さ9cmの穴を掘り、そこへ土厚6cmの根土ごと掘り取った高さ45cm程度の自生の松を植え込みます。