周辺地域の歴史文化・名所 詳細(あ行)

金勝山の東、飯道山の西に連なる標高693mの山。群山の中にあって、ひときわ堂々とした姿を見せている。 奈良時代、良弁が山腹に阿星寺を建立、東の谷には四十九院を造立した。山中には、石部の金山で採掘された銅鉱石を紫香楽宮へ運ぶ道が聞かれていた。

北麓の石部町平松には国指定天然記念物の「美し松」がある。山名は、仏教用語の「あ・うん|に由来しているという。鎌倉時代中期の写しとされる「金勝寺寺領ぼう示絵図」にすでに「阿星獄」の名がみえる。山名は、仏教用語の「あ・うん」に由来するとされるが、延享元年(1744年)銘の「金勝寺山開発水帳写」には「安坊寺山」の名があり、「阿星山」の語源とも考えられる。

北麓の石部町平松には国指定天然記念物の「美し松」がある。山名は、仏教用語の「あ・うん|に由来しているという。鎌倉時代中期の写しとされる「金勝寺寺領ぼう示絵図」にすでに「阿星獄」の名がみえる。山名は、仏教用語の「あ・うん」に由来するとされるが、延享元年(1744年)銘の「金勝寺山開発水帳写」には「安坊寺山」の名があり、「阿星山」の語源とも考えられる。

上田上中野町の神社。祭神は素盞嗚尊と天兒屋根命で、天智天皇が牧を置いた時に、中野・芝原・牧・平野4ヵ村の総社として勧請されたと伝えられる。もとは田上郷一円の総鎮守、田上一の宮であった。祭礼のうち、田植祭りは有名で、歌と踊りが続けられている。

大津市大石の信楽川、八淵の滝(大滝)の近く、笹間ケ岳の山麓にある奇岩。烏帽子の形に似ているのでこの名がある。国道307号より望むことができる。

上田上大鳥居町。大鳥居橋の大戸川右岸道路脇、大戸川に面した崖にまつられている不動尊。かつての橋は現在よりも低く、この不動尊の前を通って川面近くに渡されていた。村人の日々の往来を見守っていた不動尊である。

信楽町小川和田にある城山(標高470m)頂上にある城跡。山頂およびその周辺に9ヵ所の郭跡と、それを囲む土塁・石塁・空堀・井戸跡などの遺構のほか、本丸とみられる中央郭跡などで礎石建物が検出されている。

この城は、嘉元3年(1305年)鶴見長実によって築かれたが、長享元年(1487年)成俊のとき多羅尾光義に敗れ、以後多羅尾氏の居城となった。天正年間(1573~92年)に多羅尾氏によって再築されたが、文録4年(1595年)豊臣秀次に連座して廃城になったとされる。昭和56年(1981年)に県指定史跡となっている。

この城は、嘉元3年(1305年)鶴見長実によって築かれたが、長享元年(1487年)成俊のとき多羅尾光義に敗れ、以後多羅尾氏の居城となった。天正年間(1573~92年)に多羅尾氏によって再築されたが、文録4年(1595年)豊臣秀次に連座して廃城になったとされる。昭和56年(1981年)に県指定史跡となっている。

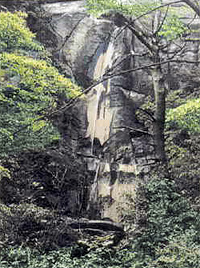

大津市上田上桐生町の東部、鶏冠山の西の谷にある高さ約40mの滝。水量は少ないが、近づきやすく、滝頭からの眺望もよいのでハイカーたちに親しまれている。地元・桐生の民謡にも、「夏は涼しさ落ケ滝」と謳われている。

上田上牧町字中島の大戸川沿いにまつられている小さな石仏。この石仏に参れば、虫歯が治るという。

鎧堰堤と同じく、明治政府が招いたオランダ人技師ヨハネス・デ・レーケの指導により、田辺義三郎が設計・監督した砂防堰堤。大津市上田上桐生町の草津川に残る。

高さ3.6m、長さ27m。30cmx30cmx90cmの細長い石材を12段に積んだ鎧形をしている。明治22年完成。オランダという名前がついているが、日本古来の土砂留手法を応用した工法が多く取り入れられている。大津市指定文化財。

高さ3.6m、長さ27m。30cmx30cmx90cmの細長い石材を12段に積んだ鎧形をしている。明治22年完成。オランダという名前がついているが、日本古来の土砂留手法を応用した工法が多く取り入れられている。大津市指定文化財。