周辺地域の歴史文化・名所 詳細(は行)

上田上大鳥居の水越川右岸、355m地点の東方の肩部にある巨岩。大鳥居の里跡からよく望まれる。「鉢岩」あるいは「八岩」と書いた。また、この岩のある峰を「馬の背」という。

大戸川の不動の滝の下流約700mの右岸、船越とよばれる所にある石柱。八大龍王の文字が刻まれている。雨乞いをする水神として、地元では「りゅうごさん」と通称されている。

この石柱の右側には九頭(くず)弁財天がまつられている。

この石柱の右側には九頭(くず)弁財天がまつられている。

龍王山山頂にある祠。金勝寺を開いた僧・良弁は、金勝寺開創と同時に金勝山の最高所龍王山の岩頂に八大龍王をまつり、旱魃の年には社前において法華経を読誦したといわれる。

この八大龍王社では、近年にいたるまで雨乞いが行なわれていた。

この八大龍王社では、近年にいたるまで雨乞いが行なわれていた。

大津市大石東町の東部、信楽川にある。大滝ともいう。また、白糸の滝ともいい、「近江栗太郡志 巻参」には、「飛泉白糸を繰るが如し」と評されている。

環境庁の第3回自然環境保全基礎調査(昭和58~62年度実施)において、自然景観資源のひとつにあげられている。

環境庁の第3回自然環境保全基礎調査(昭和58~62年度実施)において、自然景観資源のひとつにあげられている。

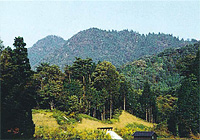

信楽町北方にそびえる標高664mの山。奈良時代に山岳寺院として飯道寺が開かれ、中世以降は修験道の山として、「近江の大峰山」と称せられた。飯道寺は、紫香楽宮の鬼門守護の役目を持ち、平安時代に入ると、三十六もの僧坊が建ち並ぶ仏教の一大中心地として栄えたという。安土桃山時代に入ると、織田信長に味方して手厚い保護を受け、天正9年には、信長自ら入山している。

明治維新後、神仏分離令により飯道寺は解体され、飯道(いいみち)神社となった。穀物と水の神、飯道神が出現する山と信じられ、「飯道」の山名は、一説に、昔仙人が道に迷い神仏を念じていると、一羽の鳥が米飯をついばみながら歩いていた。そのあとをついていくと山頂に達し、そこで権現様のお姿を拝したことからその名がついたともいう。5月5日の大祭では、シャクナゲの葉に飯を盛って供える習わしで、境内各所にシャクナゲの古木がある。

明治維新後、神仏分離令により飯道寺は解体され、飯道(いいみち)神社となった。穀物と水の神、飯道神が出現する山と信じられ、「飯道」の山名は、一説に、昔仙人が道に迷い神仏を念じていると、一羽の鳥が米飯をついばみながら歩いていた。そのあとをついていくと山頂に達し、そこで権現様のお姿を拝したことからその名がついたともいう。5月5日の大祭では、シャクナゲの葉に飯を盛って供える習わしで、境内各所にシャクナゲの古木がある。

信楽町牧上野地先に鎮座する神社。祭神は、天之御中主神。江戸時代は天神社と称し、牧・黄瀬・宮町三ヶ村の氏神であったが、文政5年(1822年)、境内の立木のことに端を発して争論となり、牧一村の氏神となった。

明治18(1885)年社名を日雲神社と改めた。境内には嘉元4(1306)年の刻銘を持つ石灯籠があり、毎年9月4日に行われる太鼓踊は県選択無形民俗文化財である。

明治18(1885)年社名を日雲神社と改めた。境内には嘉元4(1306)年の刻銘を持つ石灯籠があり、毎年9月4日に行われる太鼓踊は県選択無形民俗文化財である。

大戸川の、大津市上田上牧にある滝。滝名は、右岸に石像不動尊の祠があることに由来する。大滝、大戸の滝ともいい、滝の下流の淵を「駒ケ淵」という。

この滝の水音は、草津の山田、矢橋までも聞こえたといわれている。

この滝の水音は、草津の山田、矢橋までも聞こえたといわれている。