周辺地域の歴史文化・名所 詳細(か行)

瀬田川の田上から大石に至る峡谷地帯、桜谷の左岸寄りにあった花崗岩の巨石。カエルに似た形から蛙岩という。いつの間にか行方不明となり、地元では近くの岩を蛙岩の二代目としている。

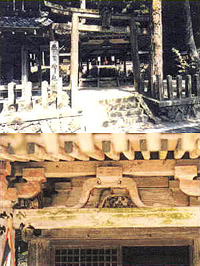

大津市大石富川町の国道422号沿いにある、奈良春日社の分神。久寿元年(1154)年に藤原重友が春日社より分霊を勧請し、社の南側に寺を建てて、奈良坊と称したという。

現在の本殿は文保3年(1319年)年の再建。形式は春日造ではなく、二間社(正面の柱の間が2つ。すなわち柱が3本で構成。)に向拝を付けた入母屋造りの檜皮葺き。後世の改造が少なく、各部の彫刻も優れており、特に柱間の中央に飾られた蟇股(かえるまた)の輪郭線は美しい。

二間社で、入母屋造の形式は、全国的にも類例が少なく貴重である。鎌倉後期の社殿建築の特色をよく残しているとされる。国指定重要文化財。また、神宮寺の常信寺の木造釈迦如来及び両脇侍座像は平安時代のもので、同じく重要文化財に指定されている。大戸川流域ではなく、西流する信楽川のほとりにある。

現在の本殿は文保3年(1319年)年の再建。形式は春日造ではなく、二間社(正面の柱の間が2つ。すなわち柱が3本で構成。)に向拝を付けた入母屋造りの檜皮葺き。後世の改造が少なく、各部の彫刻も優れており、特に柱間の中央に飾られた蟇股(かえるまた)の輪郭線は美しい。

二間社で、入母屋造の形式は、全国的にも類例が少なく貴重である。鎌倉後期の社殿建築の特色をよく残しているとされる。国指定重要文化財。また、神宮寺の常信寺の木造釈迦如来及び両脇侍座像は平安時代のもので、同じく重要文化財に指定されている。大戸川流域ではなく、西流する信楽川のほとりにある。

信信楽町牧と黄瀬の境界近く、大戸川の屈曲部左岸にある、亀の形に似た岩。

「亀岩」の名は、黄瀬では一般的であるが、牧ではあまり知られていない。

昭和28(1953)年の多羅尾水害時には、濁流がこの亀岩を越えて大滝のように押し寄せたという。

亀岩の近くの主要地方道大津・信楽線沿いにある山側の赤っぽい岩を「赤岩」と呼ぶ。

「亀岩」の名は、黄瀬では一般的であるが、牧ではあまり知られていない。

昭和28(1953)年の多羅尾水害時には、濁流がこの亀岩を越えて大滝のように押し寄せたという。

亀岩の近くの主要地方道大津・信楽線沿いにある山側の赤っぽい岩を「赤岩」と呼ぶ。

大戸川の不動の滝から右岸を約20分登ったところにある巨岩。幅15m、厚さ15m、長さ30m。岩の下に、人が数十人近く入れるようなすき間がある。昔ここに山賊が住んでいて、眼下の田上道をゆく旅人を襲ったという。なお、強盗を意味する古語に「ガンドウ」がある。

大鳥居の信楽町境界近くの大戸川の湾曲部に河川の侵食によってできた奇岩、シシとびが2~300mの長さにわたり見られる。その下流の淵をカンナ淵といい、鉋をかけたように川面がなぎになっているから、あるいは両岸の岩の断面が四角状になっているから、この名がついたという。砂鉄採取の鉄穴(かんな)流しに由来するのではないか、という見解もある。

信楽町勅旨の南、大戸川右岸の高田にある高野山真言宗の寺。本尊は弘法大師。淳仁天皇が天平宝宇5年(761年)に、僧・行基に命じて建立させたという。「勅旨の弘法」として遠近の信仰を集めた。

寺蔵の木造阿弥陀如来立像は、慶派の仏師によるものとされ、国指定重要文化財。ほかに、木造阿弥陀如来座像(平安時代、町指定文化財)、木造五劫思惟阿弥陀如来座像(室町時代、町指定文化財)、石造五輪塔(鎌倉時代、町指定文化財)などがある。境内に生えるコウヤマキは県指定天然記念物である。

寺蔵の木造阿弥陀如来立像は、慶派の仏師によるものとされ、国指定重要文化財。ほかに、木造阿弥陀如来座像(平安時代、町指定文化財)、木造五劫思惟阿弥陀如来座像(室町時代、町指定文化財)、石造五輪塔(鎌倉時代、町指定文化財)などがある。境内に生えるコウヤマキは県指定天然記念物である。

上田上桐生町の大戸川右岸、信楽道・桐生への道・金勝寺・狛坂寺跡に通じる道が分岐する、桐生辻にある。縄文時代から近代までの遺物が確認された複合遺跡。和同開珎が多数発見され、貨幣の鋳造場所でもあったとされる。

最近の調査によると出土遺物は、縄文時代早期末、弥生時代中期、10世紀前半、近代の4つの時期に分けられる。10世紀前半の出土品については、金勝寺や狛坂寺といった山岳寺院との関係が指摘されている。

最近の調査によると出土遺物は、縄文時代早期末、弥生時代中期、10世紀前半、近代の4つの時期に分けられる。10世紀前半の出土品については、金勝寺や狛坂寺といった山岳寺院との関係が指摘されている。

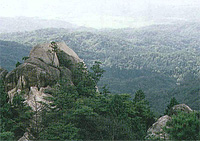

金勝山塊の竜王山の稜線を南西方向に、白石峰を経て狛坂磨崖仏に下る分岐にある巨岩。この岩から近江一帯が見渡せることから国見岩と呼ばれる。

この岩の周辺には、文字通り岩の重なった「重ね岩」「耳岩」などの巨石・奇岩が多い。 源平争乱の昔、妻子を残して都落ちした平家の落ち武者が金勝寺に登り、出家したものの妻子が懐かしく、この岩から都方面を見て妻子を偲んだという言い伝えが残る。

この岩の周辺には、文字通り岩の重なった「重ね岩」「耳岩」などの巨石・奇岩が多い。 源平争乱の昔、妻子を残して都落ちした平家の落ち武者が金勝寺に登り、出家したものの妻子が懐かしく、この岩から都方面を見て妻子を偲んだという言い伝えが残る。

栗東市井上、金勝川の支流細川を、県民の森に向かう登山道の脇にある滝。

上から上海、中滝、門滝と3段の滝があり、それぞれ2、30m、全長150mほど。この3つの滝から流れ出た水が、いくつものせせらぎを通って流れ落ちていくさまが、お経に書かれた九通りの往生の仕方を思わせることから、滝の近くの寺の尼さんが、「井上の滝のひびきはさながらに九品浄土の楽とこそきけ」と和歌を詠み、この歌から滝の名が取られた。「近江栗太郡志」では井上瀧と記されている。

上から上海、中滝、門滝と3段の滝があり、それぞれ2、30m、全長150mほど。この3つの滝から流れ出た水が、いくつものせせらぎを通って流れ落ちていくさまが、お経に書かれた九通りの往生の仕方を思わせることから、滝の近くの寺の尼さんが、「井上の滝のひびきはさながらに九品浄土の楽とこそきけ」と和歌を詠み、この歌から滝の名が取られた。「近江栗太郡志」では井上瀧と記されている。

信楽町神山(こうやま)、笹ケ岳山麓の神有川(かみよりがわ)にかかる滝。笹ケ岳の山頂近くにあった寺の井戸の底から金の鶏が現われて、元旦の朝にときを告げるという伝説にちなんで名付けられたという。

上田上大鳥居の大鳥居橋大戸川右岸道路脇にある石仏。「弘法さん」の名でよばれている。

信楽町多羅尾の御斎峠にある井戸。昔弘法大師がここを通った時、のどかかわいていたが、誰も水をやらなかったので、大師が水を掘りあてて飲んだという伝説が伝わる。どんなに日照りが続いても水枯れしないという。現在も立派な石組みが残り、水をたたえているが、カナケの多い水である。

栗東市荒張の金勝山(こんぜやま、標高612m)近くの山中にある天台宗の寺。天平5年(733年)、聖武天皇の勅願により、良弁が開創した。

平安時代初期に寺院として整備され、東にある阿星山や飯道山とともに、比叡山に匹敵する山岳仏教のメッカとして栄えたが、天文18年(1549年)、全山が焼失。後に再建された。徳川の歴代将軍にわたり寺領は安堵された。金勝寺の仏像・神像は平安期のものが多い。重要文化財4点、県指定文化財2点。

平安時代初期に寺院として整備され、東にある阿星山や飯道山とともに、比叡山に匹敵する山岳仏教のメッカとして栄えたが、天文18年(1549年)、全山が焼失。後に再建された。徳川の歴代将軍にわたり寺領は安堵された。金勝寺の仏像・神像は平安期のものが多い。重要文化財4点、県指定文化財2点。