周辺地域の歴史文化・名所 詳細(ま行)

大戸川の支流田代川の、信楽町田代のはずれにある、三本の筋からなる滝。環境庁の第3回自然環境保全基礎調査(昭和58~62年度実施)において、自然景観資源のひとつにあげられている。

大戸川の大津市上田上牧町と中野町の境界近くにある巨岩。付近の地名から[クロナベ(黒波)の身投げ石」という。

昔、荒戸神社(中野町)の神主に恋をした村の娘が恋にやぶれ、この岩から大戸川に身を投じたという言い伝えがある。

現在は大戸川の改修工事によりおだやかな流れであるが、かつては急流が岩にあたり、波が黒く渦巻いていたという。

「身投げ石」というのは、「水岸石(みなぎしいし)」がなまったものであるという説もある。

昔、荒戸神社(中野町)の神主に恋をした村の娘が恋にやぶれ、この岩から大戸川に身を投じたという言い伝えがある。

現在は大戸川の改修工事によりおだやかな流れであるが、かつては急流が岩にあたり、波が黒く渦巻いていたという。

「身投げ石」というのは、「水岸石(みなぎしいし)」がなまったものであるという説もある。

信楽盆地最北部にある、8世紀中頃から中世にかけての複合遺跡。なかでも、8世紀中頃の真北方位を示す東西400m、南北350mの遺構が、紫香楽宮にかかわるものとして注目される。

同一方位をとる建物跡、柵列をめぐらした区画、直線上の溝などが、宮町盆地北半の広範囲に及んでいる。

また、木簡の記述や掘り出された柱の年輪年代法による測定(天平14年の秋から15年の冬に伐採されたことが判明)「宮町」という地名などから紫香楽宮跡であることが確実視されている。

同一方位をとる建物跡、柵列をめぐらした区画、直線上の溝などが、宮町盆地北半の広範囲に及んでいる。

また、木簡の記述や掘り出された柱の年輪年代法による測定(天平14年の秋から15年の冬に伐採されたことが判明)「宮町」という地名などから紫香楽宮跡であることが確実視されている。

天神川左岸の不動寺の参道沿い、鎧堰堤のある若女谷と天神川の合流点にある。祠に二体の石造仏を安置してあり、江戸時代の作と伝えられる。

信楽町牧、信楽大橋下流の大戸川、黄瀬堰下流の屈曲部にある2つの岩。現在は、大部分が土砂に埋まり、かつての面影はないが、牧の中西泰夫氏所蔵の[近江国甲賀郡牧村絵図」(安政5=1858年)には、2つの岩が描かれ、「女夫岩」と記されている。

大鳥居の大谷にかかる、大鳥居発電所の用水路橋。大正3年(1914)に完成の同発電所と同じ歴史をもつ、長さ約30mのアーチ型石造橋。

田上の里五丁目にある神社。天平宝宇2年(758年)の遷座と伝えられ、大和武尊、保食神を祭神とする。

「もちひ」神社という社名は、五穀を司る神である保食神(うけもちのみこと)から名付けられたとも、当地に近江国一の宮の建部大社の別宮を建てようとしたとき、村びとが餅を献上したことに由来するともいう。

かつては田上郷18村、大石5村、青地(現・草津市など)15村、田原郷(現・京都府宇治田原町)18村の信仰を集めていた。

「もちひ」神社という社名は、五穀を司る神である保食神(うけもちのみこと)から名付けられたとも、当地に近江国一の宮の建部大社の別宮を建てようとしたとき、村びとが餅を献上したことに由来するともいう。

かつては田上郷18村、大石5村、青地(現・草津市など)15村、田原郷(現・京都府宇治田原町)18村の信仰を集めていた。

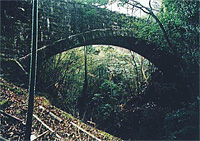

上田上中野町、萱尾川(かやおがわ)が大戸川に合流する地点の、北側一帯に広がる平地に営まれた集落遺跡。未調査であるが、昭和50年代はじめに多量の土器が出土して所在が知られた。

奈良時代から平安時代にかけての須恵器・土師器にまじって縄文時代終末頃の土器片が含まれており、田上・上田上地域では初めての縄文時代の遺跡として注目される。

奈良時代から平安時代にかけての須恵器・土師器にまじって縄文時代終末頃の土器片が含まれており、田上・上田上地域では初めての縄文時代の遺跡として注目される。