周辺地域の歴史文化・名所 詳細(た行)

上田上牧町。大戸川、不動の滝の右岸道路沿いにある石造不動明王。大きな岩のくぼみに収められている。祠の前にはモミの大木がある。

山名のいわれは明らかではないが、律令制において太政大臣に次ぐ二番目の官位が大納言であり、この山が、付近の飯道山についで高い山だからであろうか、ともいわれている。標高596m。

大日山山頂のお堂(大日寺)に収められた大日如来。自然の巨石に大日如来の頭部を彫った磨崖仏で、その前に堂を建て、古来秘仏としている。

僧・行基が、大日山全体を大日如来の姿とみなし、山頂部の自然石に頭部を彫ったものといわれ、脚部にあたる大日崎は、明治29年(1896年)以降の瀬田川改修工事で切り取られた。

僧・行基が、大日山全体を大日如来の姿とみなし、山頂部の自然石に頭部を彫ったものといわれ、脚部にあたる大日崎は、明治29年(1896年)以降の瀬田川改修工事で切り取られた。

田上の里五丁目の現・市立田上小学校敷地一帯にある城跡。城主は多羅尾光俊と伝えられる。

多羅尾氏は近衛家領信楽庄の庄官で、光俊は六角氏滅亡後織田信長に仕えた。本能寺の変の翌年には羽柴(豊臣)秀吉に仕え、秀吉配下の武将浅野長吉(長政)の与力となったが、豊臣秀次に連座して慶長元年(1596)年、一家ことごとく改易され、信楽に蟄居を命じられている。

多羅尾光俊が田上城を築城した時期は定かではないが、光俊が与力を勤めていた浅野長吉が、羽柴秀吉から甲賀郡、栗太郡の領地を与えられた天正11年(1583年)頃ではないかとされている。地元では田上城を多羅尾城ともよんでおり、丘陵の西方「城の下」、東南方には「堀切」という小字名が残る。また、小学校の敷地をかつては「テンシ(天守?天城?)」と通称していたという。

多羅尾氏は近衛家領信楽庄の庄官で、光俊は六角氏滅亡後織田信長に仕えた。本能寺の変の翌年には羽柴(豊臣)秀吉に仕え、秀吉配下の武将浅野長吉(長政)の与力となったが、豊臣秀次に連座して慶長元年(1596)年、一家ことごとく改易され、信楽に蟄居を命じられている。

多羅尾光俊が田上城を築城した時期は定かではないが、光俊が与力を勤めていた浅野長吉が、羽柴秀吉から甲賀郡、栗太郡の領地を与えられた天正11年(1583年)頃ではないかとされている。地元では田上城を多羅尾城ともよんでおり、丘陵の西方「城の下」、東南方には「堀切」という小字名が残る。また、小学校の敷地をかつては「テンシ(天守?天城?)」と通称していたという。

別称・不動山。標高599,7m。山頂に巨石があり、神のやどる岩座として原始山岳信仰の対象としてあがめられた。太神山は農耕の神、山の水を司る神であり、岩座に太神(太陽神)が姿を表わしたものであると考えられていたからである。

貞観元年(859)智証大師円珍が園城寺(三井寺)再興のために良材を求めて太神山に登ったとき、山中で不動明王を感得して伽藍を建立した。それが太神山成就院不動寺であり、不動山の山名はここから起っている。不動寺の本堂は国指定重要文化財であり、巨石に寄り添うように建てられた舞台造りが偉容を誇っている。

不動寺本堂石段下には、樹高33.5m、幹周5.6mの大杉がある。

貞観元年(859)智証大師円珍が園城寺(三井寺)再興のために良材を求めて太神山に登ったとき、山中で不動明王を感得して伽藍を建立した。それが太神山成就院不動寺であり、不動山の山名はここから起っている。不動寺の本堂は国指定重要文化財であり、巨石に寄り添うように建てられた舞台造りが偉容を誇っている。

不動寺本堂石段下には、樹高33.5m、幹周5.6mの大杉がある。

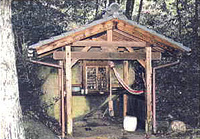

田上里町の田上山地内(標高240~300m)にある遺跡。ここで採取されたナイフ形石器は、今から1万4千年前の後期旧石器時代終末のものとみられ、滋賀県でこれまで発見されている中で、最古の石器である。

信楽町多羅尾の集落の南西にあり、広大な敷地に石垣などが残る。

江戸時代、幕府代官を勤めた旗本・多羅尾氏の居館跡で、代官所を兼ね、信楽役所、信楽陣屋と称された。多羅尾代官は幕府第一位の代官とされる。文久3年(1863年)8月に大和五条の幕府天領代官所を焼き討ちにし、倒幕行動を起こした天誅組は、その後伊賀に出て多羅尾代官所を襲撃し京都に入る計画であったという。

江戸時代、幕府代官を勤めた旗本・多羅尾氏の居館跡で、代官所を兼ね、信楽役所、信楽陣屋と称された。多羅尾代官は幕府第一位の代官とされる。文久3年(1863年)8月に大和五条の幕府天領代官所を焼き討ちにし、倒幕行動を起こした天誅組は、その後伊賀に出て多羅尾代官所を襲撃し京都に入る計画であったという。

金勝山地の白石峰から鶏冠山に至る稜線にある岩峰。この岩は琵琶湖岸の平地からも十分望むことができる。岩の形が牛の背中に似ていることから、登山愛好家の間では「牛の背岩」と呼ばれていたこともある。

また、同じ「天狗岩」という名の奇岩が、太神山北方の東海自然歩道から分かれた山道にもあり、こちらは天狗の鼻のように長く突き出した岩をはさみこんだ岩である。

また、同じ「天狗岩」という名の奇岩が、太神山北方の東海自然歩道から分かれた山道にもあり、こちらは天狗の鼻のように長く突き出した岩をはさみこんだ岩である。

田上山地の天神川と吉祥寺川の間にある山。標高384m。岩肌をむき出した3つのピークからなる。

標高は低いが山頂からの展望はよく、近くの笹間ケ岳や矢筈ケ岳、太神山、金勝アルプスの山々から、遠く音羽山、千頭岳、岩間山までも眺められる。

標高は低いが山頂からの展望はよく、近くの笹間ケ岳や矢筈ケ岳、太神山、金勝アルプスの山々から、遠く音羽山、千頭岳、岩間山までも眺められる。

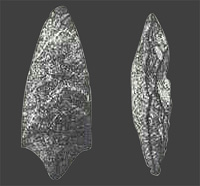

大津市大石富川町の信楽川右岸にある阿弥陀三尊と不動明王の磨崖仏。高さ20mあまりの岩壁に、高さ約6mの阿弥陀如来座像を中に、観音・勢至両菩薩像が刻まれている。

三尊像の向かって左下には高さ1m36cmの不動明王像がある。南北朝時代の作といわれる。

阿弥陀如来像の右耳のあたりの岩の割れ目から地下水がにじみ出ており、まるで耳だれのように見えることから、いつしか耳の病気を治してくれる「耳だれ不動」の名でよばれるようになった。

三尊像の向かって左下には高さ1m36cmの不動明王像がある。南北朝時代の作といわれる。

阿弥陀如来像の右耳のあたりの岩の割れ目から地下水がにじみ出ており、まるで耳だれのように見えることから、いつしか耳の病気を治してくれる「耳だれ不動」の名でよばれるようになった。