「笏谷石」とは、福井市足羽山の北西側山麓部の通称笏谷地区で採掘される良質の火山礫凝灰岩である。しかし、笏谷で採掘が始まったのは江戸時代のことで、それまでは足羽山の南東麓の旧山奥村など別の地点で採掘されていたらしい。

笏谷石は、九頭竜川流域の有力古墳の石棺に利用されており、4~6世紀には石工集団によって加工されていた。笏谷石が製品として、広く流通し出したのは中世である。朝倉遺跡からは、石仏・石塔類が約3,000も出土しているが、そのほとんどが笏谷石製であり、その他にも笏谷石製の生活用品が多数出土している。また、朝倉氏とほぼ同時期に存在した北海道上ノ国にある勝山館の発掘調査では、笏谷石製の火鉢が出土している。さらに、近江から美濃・尾張にかけての地域では、16世紀の遺跡から笏谷石製のバンドコ(コタツ)が出土しており、社寺に奉納された狛犬なども確認されている。

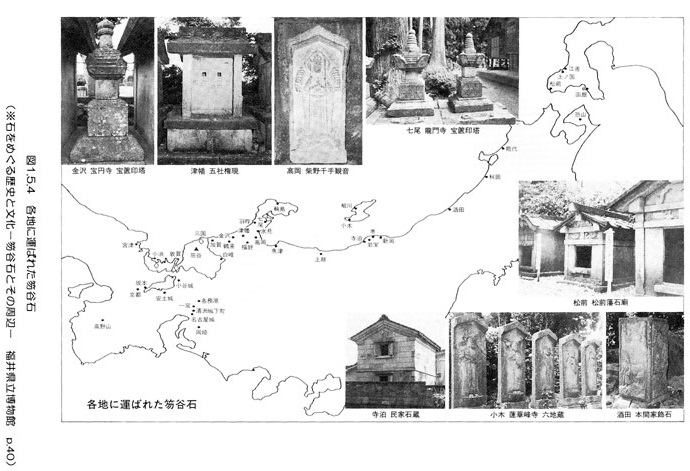

笏谷石が九頭竜川を三国湊まで下り、三国湊から北国船やハガセ船などによって、越前焼と一緒に北海道まで搬送されたもので、地方に残る笏谷石によって中世における日本海海運による交易の繁盛を窺い知ることができる。

江戸時代に入り、慶長6年(1601)から同11年にかけて秀康が行った北ノ庄城の築城では、天守の石瓦や本丸の石垣、九十九橋の橋脚などに大量の笏谷石が使用された。現存する丸岡城も、天守に石瓦を用いて葺かれている。城郭建設や維持などにともなう笏谷石の需要増大は、石工集団の規模を拡大し生産力を飛躍的に向上させた。福井藩においても、笏谷石の採掘権を本多大蔵ら8人の重臣に知行として分与して、監理を厳しくしていた。

西廻航路による日本海海運がさらに発達することによって、三国湊を出る北前船の船倉には、船の安定を図ることも兼ねて笏谷石の製品や部材が積み込まれた。このようにして、広い地域に流通するようになり、北海道松前や能登半島などでは、地元産よりも笏谷石を使った墓碑が多く見られるようになる。このとき、石廟や鳥居などの建設にあたっては、石工たちも現地に赴き、越前独特の石工技術を各地に伝えたのである。

笏谷石は、墓や塔のほか壁・橋・柱・樋・火器・仏像など、色々なものに利用された。