成果

水生生物がもどってきました。

水生生物

勢いよく跳ね川を上るアユは生命力の象徴です。揖保川流域では、水質の悪化とともに年々数が減り、15年前から毎年養殖の稚魚を放流してきましたが、季節の使者を目にすることもなくなっていました。平成6年から本格的に始まった、清流ルネッサンス21の一環である河川・下水道整備が功を奏し、川に流されていた皮革排水が全面的に下水処理されました。そのため、平成7年に、そ上する天然アユを住民が確認し、40数年ぶりのお目見えが大きな注目を集めました。

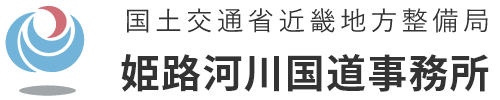

トンボの幼虫ヤゴは、その種類によって好む環境がさまざまに異なるため、ヤゴの種類の多さは、水域環境の多様さを示します。林田川では、平成6年以前には全く姿が見えませんでしたが、平成8年以降には最大4種類のヤゴの生息が確認されているほか、その他の底生動物の種類も急激に増加しています。また、平成9年にはハゼ科の淡水魚「チチブ」が、整備されたワンドではスズキやボラなどの魚、テナガエビやモクズガニ等の甲殻類や亀が再び棲み始め、植生も回復。命を育む川としての力が蘇ってきています。

水質が改善されました。

水質改善

行政と住民が一体となった取り組みは、徐々に効果を挙げ、建設省が行っている水質状況調査の結果、平成5年まで近畿17河川のうちワースト2位だった揖保川は、平成10年にはベスト2位にランクインしました。「汚れのひどい川」から「美しい清流」の復活は、全国でもほとんど例のない快挙でした。かつての清冽さを取り戻しつつある揖保川に市民の親しみも増し、心の豊かさをもたらす清流、揖保川の名が、広く地域に根づいています。

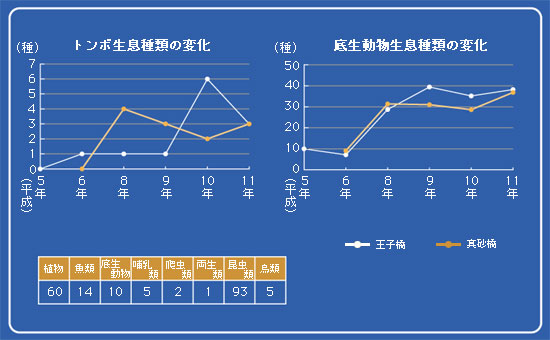

川の汚濁状況を示す指標に、BODがあります。BODとは、水中のバクテリア有機物を酸素分解するために消費する酸素量のことで、川が汚れているほど有機物が多いので、数値は高くなります。揖保川下流の上川原、真砂橋の2地点のBODは、清流ルネッサンス21がスタートした平成6年以降に急激に低下し、その後も目標とした3.0mg/ l 以下の数値を維持しており、水質が改善されたことを示しています。

平成5年まで、BODの年平均値が15~35mg/l だった上川原地点では、平成6年に4.8mg/l へと急激に低下し、その後1mg/l 程度を維持しています。

人々の生活環境が向上しました。

生活環境

排水で汚れた川からヘドロが取り除かれると共に悪臭も減り、揖保川流域には自然の潤いが蘇りつつあります。水の温もりに春の訪れを知り、夏が来れば川泳ぎで涼を得る.....。ウナギのつかみ捕りやトンボ捕りなど、川遊びに興じながら、四季のうつろいを肌で感じる。そんな豊かな暮らしができる理想的な住環境としても注目されています。住宅地としての開発も進み、住民が徐々に増加するなど、近畿圏屈指の好立地として人気を集めています。

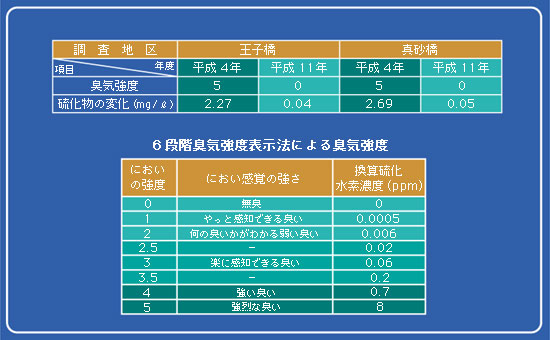

揖保川・林田川周辺には、汚泥から発生する悪臭が高い濃度で検出されていました。また、皮革製品を造る工場があり、その排水が原因となって強い動物油臭が発生し、周辺住民を悩ませていました。しかし、平成10年には臭気の強度は無臭レベルにまで下がっており、清流ルネッサンス21の活動目標を達成したといえます。環境が改善されたことで、揖保川・林田川の下流地域の地価は、他の地域よりも高い上昇率となり、土地の資産価値が高まっています。

臭気に関わる水質調査結果