実例

河川事業

河川事業では汚濁が著しくなった河川を浄化し、川が本来持っている自然の景観や生物が住める環境の復元を行い、水質の改善を図りました。

取り組みとして、まず始められたのが、浚渫でした。長年に渡って工業排水や家庭排水からの汚泥がヘドロとなって堆積していたために、水生生物が棲めなくなり、悪臭の原因にもなっていました。これを取り除いた後、多自然型河川整備による川の整形や、浚渫跡にワンドやトンボ池を造ることなどで、変化に富んだ自然の姿を回復させることをめざしました。

取り組みとして、まず始められたのが、浚渫でした。長年に渡って工業排水や家庭排水からの汚泥がヘドロとなって堆積していたために、水生生物が棲めなくなり、悪臭の原因にもなっていました。これを取り除いた後、多自然型河川整備による川の整形や、浚渫跡にワンドやトンボ池を造ることなどで、変化に富んだ自然の姿を回復させることをめざしました。

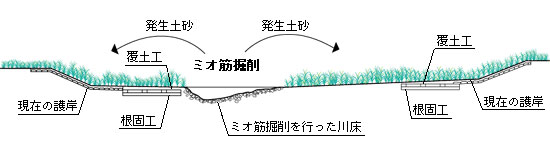

浚渫

浚渫とは、川底に溜まっているヘドロを排除することです。ヘドロから発生する硫化水素が悪臭の原因になり、水生生物の酸素不足をも引き起こします。浚渫したヘドロは、川の外に持ち出さず、河床礫と固化剤を混ぜて固化し、封じ込めた後に、河床の洗堀を防ぐ根固工として再利用する方法がとられています。

ワンドの整備

河川敷にできる池状の入江や本川から独立した溜まりのことを「ワンド」と言います。ワンドは流れが遅く、水深が浅いため、水生生物等の重要な生息場所、産卵場所になります。また、水際には植物が茂り、植物の中では昆虫が生息、これらを餌とする鳥類などが寄ってくるというように、ワンドは生物の生態系には欠かせないものです。

瀬や淵の復活

多自然型河川整備とは、多様な水生生物が生息できる自然環境を再生することを目指す川づくりのことです。自然豊かな河川をつくることが、水質浄化につながり、川底に形成される瀬や淵の促進も重要なポイントとなります。揖保川・林田川では、浚渫の時にミオ筋を蛇行させることで瀬や淵を復活させました。

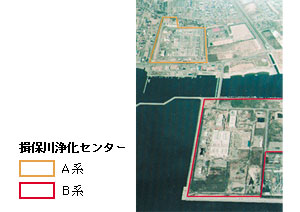

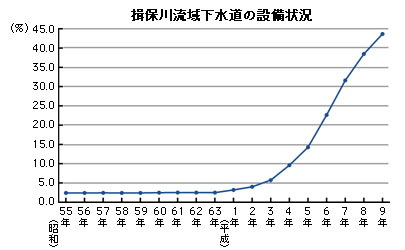

下水道の整備

工場や家庭からの排水は水質汚染の大きな原因でした。揖保川・林田川流域の下水道整備も、清流復活の大きな課題でしたが、昭和63年6月から、「揖保川浄化センター」が下水終末処理の運転を開始し、大きな効果をあげました。平成6年4月には、処理能力が1日100,000m3となったほか、問題とされていた皮革工業の排水対策も、平成6年6月に前処理場が揖保川流域の下水道に全量接続されました。平成8年度の清流ルネッサンス21対象地域の普及率は47%でしたが、平成11年度には約70%まで整備されました。また、「揖保川浄化センター」では、地域の人々のやすらぎと憩いの場として、場内に「遊水苑」を整備しています。