猪名川の生態系

猪名川流域は、かつてこの土地に適したクヌギが植林され、大きく成長した木にオオムラサキやクワガタ、フクロウなどがすみついて生態系ができあがりました。

都市化が進んだ今でも、この生態系が残るエリアはあり、自然を体感できる里山の風景が見られます。

国土交通省では1990年から「河川水辺の国勢調査」として、生物調査を5年ごとに実施しています。

猪名川に生息する生き物や植物の分布はこのようになっています。

鳥

1996年の調査では79種類の鳥が見つかっています。

水辺や中洲ではサギ類・チドリ類・セキレイなどが多く見られ、公園にはスズメ・ムクドリがいます。

河口あたりでは一年を通してカワウがいたり、冬にはカモ類やユリカモメが浮かんでいるのも見られます。

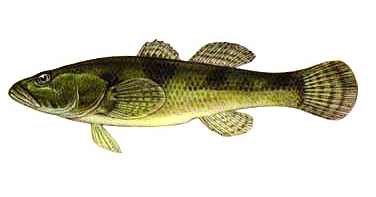

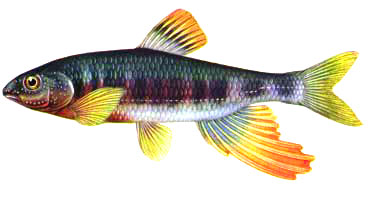

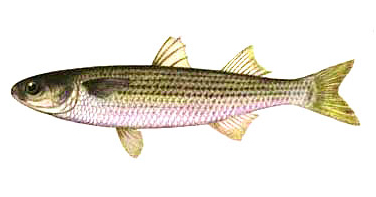

魚

1995年度の調査で21種類、2000年度調査では28種類の魚が確認されています。

最も多いのはオイカワで、ギンブナ、カマツカと続きます。

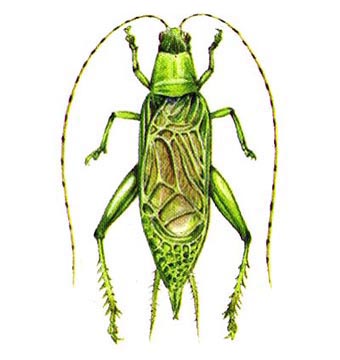

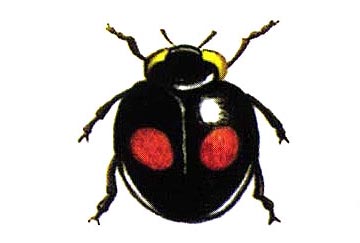

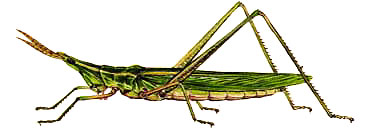

昆虫

1997年度の春・夏・秋と3回に分けて調査したところ、上流に向かうほど昆虫の種類が増えることがわかりました。

猪名川に最も多いのは、河川敷にいるバッタ類です。

植物群生

河原や河川敷にはたくさんの植物が茂っていますが、同じ種類の植物が同じ場所に多く集まって生えている状態を「植物群落」といいます。

近年は外来種が増え、植生の乱れが問題になっています。

両生類 爬虫類

川岸の草原は、両生類やは虫類にとって繁殖しやすい環境といえます。

川別の生き物

一庫大路次川 周辺

コサギ

カワセミ

カワヨシノボリ(ハゼ科)

エンマコオロギ(コオロギ科)

アオダイショウ(は虫類)

最明寺川 周辺

カルガモ

アオマツムシ(マツムシ科)

余野川 周辺

ドンコ(ハゼ科)

イシガメ(は虫類)

駄六川 周辺

ダイサギ

セグロセキレイ

内川・箕面川 周辺

オイカワ(コイ科)

クロツヤテントウ(テントウムシ科)

セイヨウカラシナ群落

トノサマガエル(両生類)

藻川・千里川 周辺

ハシビロガモ

ハクセキレイ

コガモ

イソシギ

カマツカ(コイ科)

ボラ(ボラ科)

ショウリョウバッタ(バッタ科)

クロヤマアリ(アリ科)

セイヨウカラシナ群落

オギ群落

生態系詳細データ

概要

国土交通省では、平成2年より河川水辺の国勢調査として、生物調査を下記の分類で実施しています。調査結果については「河川環境データベース」にて公表しています。

実施年

魚類・底生生物調査

- 1990(H2)年

- 1995(H7)年

- 2000(H12)年

- 2005(H17)年

- 2010(H22)年

- 2015(H27)年

- 2020(R1)年

鳥類調査

- 1991(H3)年

- 1996(H8)年

- 2001(H13)年

- 2006(H18)年

- 2011(H23)年

- 2016(H28)年

- 2021(R2)年

陸上昆虫調査

- 1992(H4)年

- 1997(H9)年

- 2002(H14)年

- 2007(H19)年

- 2012(H24)年

- 2017(H29)年

- 2022(R3)年

哺乳類・両生類・爬虫類調査

- 1993(H5)年

- 1998(H10)年

- 2003(H15)年

- 2008(H20)年

- 2013(H25)年

- 2018(H30)年

植物調査

- 1994(H6)年

- 1999(H11)年

- 2004(H16)年

- 2009(H21)年

- 2014(H26)年

- 2019(H31)年