第1章 猪名川流域の概要

流域河川の概要

猪名川は一級水系淀川に属し、淀川右岸一津屋地点より分派する神崎川に合流する1次支川である。幹線は猪名川町の大野山(標高753m)に源を発し、谷底平野・盆地が発達する山地部を流れ、川西市小戸付近で北摂平野に出る。大小42本の支川を合流しながら、 大阪・兵庫両府県を南流し、大阪湾に流入する神崎川河口から約6.5km上流で神崎川右岸に合流する。流域面積383km2(山地287km2、平地96km2)、幹線流路延長43km、大阪・兵庫・京都の2府1県にまたがる河川である。

流域には川西市、池田市、宝塚市、箕面市など多くの都市を擁し、また、東西の拠点を結ぶ交通機関の集中や、大小約6,000工場が立地しているなど、典型的な都市河川である。流域内の資産密度、人口密度は著しく高く、また水源地域まで住宅団地・ゴルフ場 などの開発が進んでいる。流域の市町には約180万人が住み、川の水は生活用水・工業用水・農業用水として利用されている。

自然環境

猪名川は、銀橋下流の狭窄部に代表されるように猪名川の上流部は渓谷の様相を呈しているが、中下流部は川幅が比較的広く、河道内の所々に瀬や淵がある。

植生は、中流部ではオギ、ツルヨシ等、下流部ではヨシ、セイタカヨシ等が代表的であるが、近年ではアレチウリ等の外来植物が繁茂している。鳥類では、水辺や中州ではサギ類・千鳥類・セキレイなどが多く見られ、河口には一年を通してカワウがいたり、冬にはカモ類やユリカモメが浮かんでいるのが見られる。魚類では、60種を超える魚種が確認されており、最も多いのはオイカワで、ギンブナ、カマツカと続く。 昆虫では最も多いのは河川敷にいるバッタ類である。両生類、爬虫類、哺乳類では、トノサマガエル、イシガメ、アオダイショウ、カヤネズミ等が比較的多く見られる。

猪名川の水質は1965年から数年間で急激に低下したが、その後、下水道の普及や工場排水の規制などによって回復しつつある。上中流部では環境基準を満足した水質を保っており、下流部でも一部を除き環境基準を満足している。

上流部:銀橋下流(指定区間)

中流部:桑津橋上流(猪名川6.2k付近)

下流部:宮園橋付近(藻川2.0k付近)

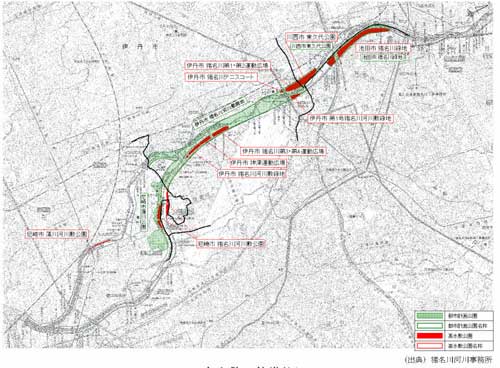

高水敷の利用

典型的な都市河川である猪名川は、その恵まれた空間特性や都市に残された貴重な自然環境として、散策、レクリエーションなど多くの人々に利用されている。

河川敷の利用実態としては、年間河川空間利用者総数(推計)は年間約317 万人、年間平均利用回数は約2.4 回/人である。利用形態は散策が最も多く、次にスポーツ利用が多い。また、高水敷は、広範囲にわたり河川公園,グラウンドとしての利用が多い状況となっている(約66%)。

猪名川運動公園(猪名川9.2k付近)

高水敷の整備状況

河川改修の変遷

猪名川の改修は、中・下流部は昭和13年阪神風水害を契機に進められた。猪名川下流部、藻川については河道拡幅および捷水路により流下能力の増大を図るとともに堤防拡築を行った。また中流部については堤防法線の是正並びに堤防拡築により治水安全度の向上が図られ、現在の河道に至っている。

利倉及び戸ノ内捷水路による河道

主要出水と治水事業の変

この記事に関するお問合せ

工務課 072-751-0999