治水・流域対策

猪名川流域で洪水からまちを守るための治水対策としては、まち全体でさまざまな対策を行う「総合治水対策」と河川から洪水があふれないよう川を整備する「河川改修事業」があります。

総合治水対策

雨が降っても、昔は地面が水を吸いこんでくれたので、川が急に増水することはありませんでした。しかし近年はコンクリートやアスファルトで固められ、雨がしみこみません。水はそのまま川へ流れ出し、洪水がおこりやすくなっています。 そこで最近は、河川改修や被害を軽くする対策をとりながら、雨水を一時的にためる施設をつくるなどして洪水を防ぐようになっています。これが「総合治水対策」です。

河川対策:河川改修

川を広げたり、堤防を築いたり、新しい支川をつくるといったさまざまな河川工事を行って洪水から川を守ります。ダムや多目的遊水池の建設も「総合治水対策」です。

施設例「遊水地」

周囲より広場を低くして、大雨時には水位1mの雨水を一時貯留する。

豊中市野畑南公園広場

流域対策:ため池や調節池で水をためる

地域に点在するため池を大きく深くしたり、住宅地に新しく調節池(人工のため池)をつくって雨水を一時的にためます。雨が落ち着いてから、少しずつ川に流します。

施設例 「校庭貯留」

第二グラウンド南側テニスコートを低くし、大雨時には雨水を貯めながら、少しづつ放流する。

川西市立川西南中学校

流域対策:校庭・駐車場・公園に水をためる

雨を一時的にため、あとで少しずつ川へ流すことで川へ一度に水が流れ込むのを防ぎます。

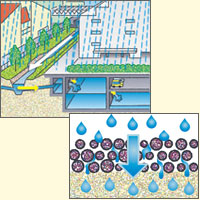

流域対策:地面に水がしみこむようにする

調節池・透水性舗装・浸透ますなどで、降った雨水が地面にしみこむようにします。また地中で水をためる雨水貯留管や、被害を少なくする高床式住宅といった流域対策施設をつくります。

調節池

調節池

大雨時、広場に雨水を貯めながら、とんがり帽子の下の流出孔から少しづつ放流する。

その他の施設

- 豊能町立ユーベルホール野外ステージ

- 箕面市立第一総合運動場

- 兵庫県立奥猪名健康の郷

- 豊中市立桜井谷小学校

- 猪名川河川事務所駐車場

- 一庫ダム

被害軽減対策 情報伝達 避難体制の整備

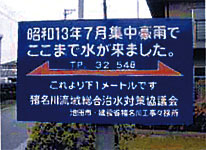

浸水予想区域図の公表

浸水実績表示板の設置

大洪水がおこった場合の浸水予想区域図を公表したり、警戒標識の設置などで注意をうながしています。

災害から地域を守るため、河川事務所ではほかにもいろいろな工夫をしています。

水害に強い地域づくり

猪名川流域では「総合治水対策」による河川・流域の整備を行っていますが、さらに安心できる「水害に強い地域づくり」を目指し、次のようにさまざまな水害対策に取り組んでいます。

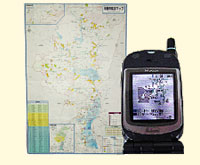

1.自分で守る(情報伝達や避難態勢の整備)

- 光ファイバー網の整備

- 携帯メールによる災害・避難などの情報発信

- ハザードマップの作成支援 など

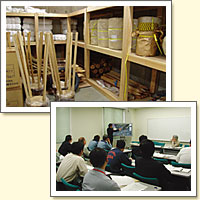

2.みんなで守る(水防活動や河川管理施設の運用)

- 非常用資機材の備蓄

- 携帯メールによる災害・避難などの情報発信

- 排水機場の運用を検討 など

3.地域で守る(街づくりや地域整備のサポート)

- 土地の有効利用への誘導

- 透水性舗装の普及活動

- 地下貯留施設の設置推進

- 調節池の設置と管理 など

直轄河川の改修事業

洪水のない安全な猪名川をつくるために、川幅を広げたり、川の底を掘って深くしたり、堤防をつくったりしています。

堤防をつくる 「川西・池田地区」護岸整備事業

猪名川の上流部に位置する「川西・池田地区」には、一部堤防がない区間が残っていました。 そこで、この地区の治水対策として、必要な河道の確保を目的に、用地を取得し堤防護岸をつくり、橋梁のかけ替えも行いました。

改修実施位置図

(空撮)無堤区間が残る川西・池田区間

絹延橋かけ替えイメージ図

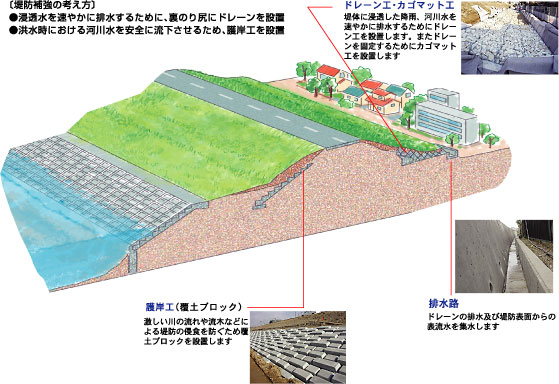

堤防を補強する

猪名川流域の市街地では堤防のすぐ近くまで家が建ち並び、資産が集中しています。 ひとたび堤防が壊れるようなことがあれば、人命や家屋が失われる上、ライフラインが途絶えてしまうなど、わたしたちはとても大きなダメージを受けることになってしまいます。

堤防の設備後、水害の頻度は減少しましたが、市街化が進み、破堤時の被害は、より深刻になっていると言えます。

そこで堤防が高く隣接し、人家が密集している区間から堤防を詳しく調査し、必要な補強を行っています。

被害イメージ

堤防補強の考え方

現在の状況

目的に応じてちょっと変わった堤防づくりも

加茂井堰改築工事(かもいぜきかいちくこうじ)

猪名川流域では「総合治水対策」による河川・流域の整備を行っていますが、さらに安心できる「水害に強い地域づくり」を目指し、次のようにさまざまな水害対策に取り組んでいます。

猪名川が余野川と合流する地点の下流に位置する加茂井堰は、かんがいに重要な役割を果たしています。

1720年に設置され、1959年に一度改築されたものの、老朽化が目立ち、また現在の水流や水量に対して十分に対応できず、治水上問題があることから、1999年(平成11年)にも改築を行いました。

新たな加茂井堰は「ゴム引布製起伏堰(ごむびきぬのせいきふくぜき)」と呼ばれる堰となっています。

通常は空気でふくらんでいて、農業用水を安定確保できます。大雨のときにはしぼんで水の流れを良くし、洪水を防ぐことができます。

老朽化した加茂井堰

1999年 改築

地図

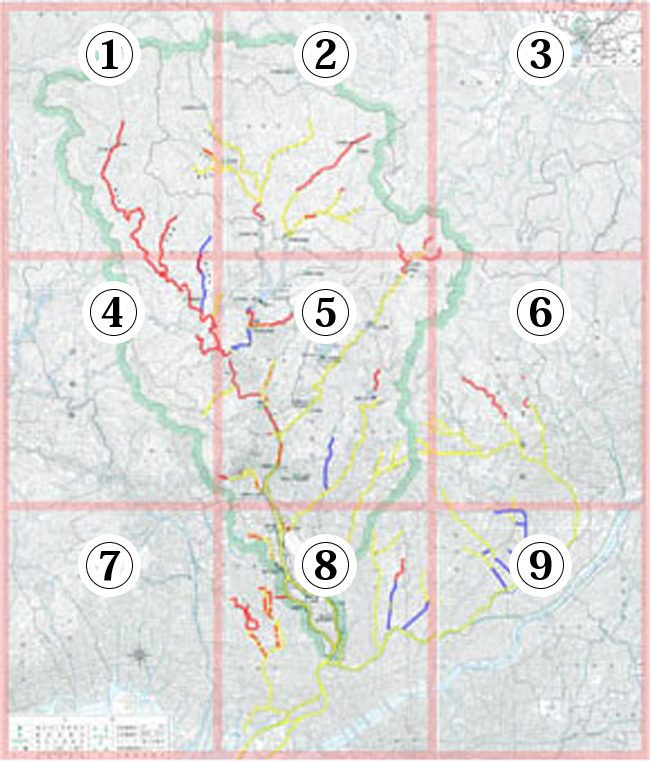

猪名川圏域河川整備状況図

河川整備状況図とは流域内の国と都道府県管理の河川において、認識を共有し連携を図るための情報である、河川毎の現在の整備目標に対する整備水準を示した図です。

評価の方法は、整備目標規模と、当面の目標に対して、整備ができているかを区分しており、整備目標を満足する箇所は「青」、当面の目標を満足する箇所は「黄」、それに満たない場合は「赤」で表しております。なお、評価できるデータのない箇所については、未表示となっています。

この図は、国土地理院長の承認(承認番号:平6. 近複第86号)を得て同院発行の地形図を複製したものをもとに、その一部を加工し転載したものです。

総合流域防災協議会とは

豪雨災害等の総合的な水害・土砂災害対策を進めるために、河川を管理する国と都道府県等が連携し、上下流や左右岸のバランスを確保しながら、流域全体の安全度の向上を図る必要があります。

そのためには、流域全体の安全度の確保状況等を調査・評価し、当該流域の状況や整備の進め方について国と都道府県等が共通の認識をもち、これに基づき双方の事業を調整し、効果的・効率的に整備を進めていきます。

平成17年度より地形や気象条件を基に1つの府県を3~4の圏域に分け、圏域毎に総合流域防災協議会を設置し、直轄事業及び府県等施行事業の双方について、情報共有・調整等を行い、効果的・効率的な水害・土砂災害対策を推進しているものです。

猪名川圏域については、近畿地方整備局、大阪府、兵庫県が参画する「猪名川圏域総合流域防災協議会」として、平成17年12月6日に設立しました。

この記事に関するお問合せ

工務課 072-751-0999