熊野川について

HOME > 熊野川について

- 流域概要

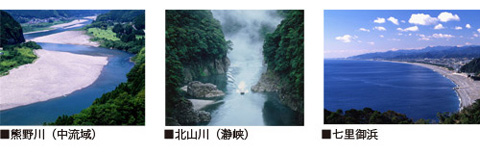

野川は、奈良県南部の大峰山脈の山上ヶ岳に源を発し、紀伊半島中央部を南流し、大台ケ原を水源とする北山川と合流して熊野灘に注ぐ一級河川です。流域の面積は2,360km2で近畿で3番目に広く、河川の延長は183kmで近畿で一番の長さです。

野川は、奈良県南部の大峰山脈の山上ヶ岳に源を発し、紀伊半島中央部を南流し、大台ケ原を水源とする北山川と合流して熊野灘に注ぐ一級河川です。流域の面積は2,360km2で近畿で3番目に広く、河川の延長は183kmで近畿で一番の長さです。

山地が多く勾配が急で雨も多い熊野川には、水力発電の適地としてダムが多数建設されています。豊かな自然環境が残っており、このような場所は吉野熊野国立公園に指定されています。北山川では瀞峡を巡る観光船や観光筏下り、熊野川では川舟下り等が行われており、多くの人々に美しい川の景観が楽しまれています。

また、流域にある熊野本宮大社や熊野速玉大社、これらの神社と巡る熊野川を含む参詣道は、平成17年に「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されています。

- 熊野川と人々の暮らし

- かつての熊野川流域では、切り出された木材は筏に組まれ、また山地で焼かれた木炭などは、三反帆と呼ばれる団平船に積まれ、河口に位置する新宮まで運ばれました。こうして新宮に集められた木材や木炭は別の船に積まれ全国に売られていきました。このような集積地としてのにぎわいを見せた当時の新宮の川原には、川原町と呼ばれる町が発達し、最盛期(1910年頃)には200軒を超える家屋が軒を並べ多くの人で賑わいました。

大正時代になると、水深の浅い熊野川においても舟航可能な全国でも珍しいプロペラ船が開発され、新宮〜十津川間や新宮〜瀞峡間で利用されました。しかしこれらの舟運は、昭和30年代以降のダムの建設に伴う道路の整備により次第に衰退し、現在ではプロペラ船がウォータージェット船に変わり、唯一瀞峡をめぐる観光船となってその姿を留めています。また、北山川においては、急流を活用した観光筏下りやラフティングが、熊野川においては、世界遺産への登録を契機に始められた川舟下りが行われており、毎年多くの人々に楽しまれています。また遊漁や内水面漁業も行なわれており、アユ、アマゴ、ウナギなど様々な川釣りを楽しむことができます。熊野川で採れたアユはなれ寿司などの郷土料理に利用されています。

- 川の参詣道 熊野川

熊野三山は熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の3つの神社の総称であり、全国にある熊野神社の総本社です。平安時代以降に行われた熊野詣においては「蟻の熊野詣」と呼ばれるほどのにぎわいを見せ、皇族・貴族を始め多くの人々が熊野三山を訪れ、当時の逸話は様々な形で現在にも伝えられています。熊野川は熊野本宮大社と河口の熊野速玉大社を舟で結ぶ主要な参詣道であり、本宮大社にたどり着いた参詣者の多くはここから舟で熊野川を下り、新宮の速玉大社に参詣しました。このため、熊野川は「川の参詣道」として世界遺産に登録されています。

熊野三山は熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の3つの神社の総称であり、全国にある熊野神社の総本社です。平安時代以降に行われた熊野詣においては「蟻の熊野詣」と呼ばれるほどのにぎわいを見せ、皇族・貴族を始め多くの人々が熊野三山を訪れ、当時の逸話は様々な形で現在にも伝えられています。熊野川は熊野本宮大社と河口の熊野速玉大社を舟で結ぶ主要な参詣道であり、本宮大社にたどり着いた参詣者の多くはここから舟で熊野川を下り、新宮の速玉大社に参詣しました。このため、熊野川は「川の参詣道」として世界遺産に登録されています。 - 熊野川流域の産業

- 熊野川流域は都市圏から遠く離れ、交通の便が悪く、典型的な過疎地域であり産業の衰退や高齢化が急速に進行しています。流域の産業としては古来より林業が盛んであり、河口にある新宮市は流域からの材木や炭の集積地として賑わい、製紙業、製材業が発展しました。しかし近年においては外材の輸入等の影響により流域の林業が衰退し、新宮市においても産業の衰退が著しい状況になっています。

- 熊野川の自然環境

- 熊野川流域は、そのほとんどが急峻な山地であり、近畿の屋根と呼ばれる標高2000mに及ぶ高地から温暖な熊野灘に至る流域には、亜寒帯、冷温帯、暖温帯の3つの気候帯が存在し、変化に富んだ自然環境となっています。本宮から新宮に至る熊野川や瀞峡周辺の北山川一帯は吉野熊野国立公園に指定されており、天然記念物のオオヤマレンゲやトガサワラの自生地があるほか、河川沿いの渓岸には、ドロニガナ、ドロシモツケ等の固有種が自生するなど、流域には貴重な植生環境が残っています。また魚類においては回遊魚の占める割合が高く、良好な河川環境の証となっています。熊野川は紀伊半島の隆起に伴い形成された典型的な洗掘蛇行河川であり、河床には砂礫の美しい川原が分布し、河口には砂州が発達しています。また河口の三重県側には七里御浜、和歌山県側には王子ヶ浜と呼ばれる広大な砂利浜が続いており、豊富な流砂環境が形成されています。

- 熊野川のダム

- 山地が多く降雨に恵まれた熊野川流域においては、昭和26年に決定された吉野熊野総合開発計画により電源開発のためのダム建設が推進され、昭和30年代から猿谷ダム、風屋ダム、ニ津野ダム、池原ダム等の大規模ダムや発電所が建設されました。流域には現在11基のダムがありますがそのダム全てが発電を主目的としており、この結果、当地域は全国でも有数の電力(水力発電)の供給源となっています。

- 熊野川の水害

日本有数の多雨地域を抱える熊野川流域においては、これまで数々の水害が発生しています。中でも特筆すべき災害としてあげられるのが、明治22年8月に発生した十津川大水害です。紀伊半島南部を襲った大雨により、熊野川流域では十津川村を中心に大規模な山腹崩壊が1000箇所以上で発生し、その土砂は谷を埋め多くの堰止め湖が出現しました。堰止め湖からの流出により十津川村をはじめ下流域にも大きな被害が発生し、被害は死者175名、家屋・全半壊1541戸にもおよび、この洪水で熊野川の中洲にあった熊野本宮大社が流失し、残った社が現在の場所に移築されました。近年には昭和34年の伊勢湾台風をはじめ、昭和50年、57年、平成2年、平成6年、平成9年、平成13年、平成15年、平成16年にも洪水が発生しており、支川の沿川や支川との合流点を中心に浸水被害が発生しています。熊野川の治水対策としては、本川の築堤および支川対策が主に実施されており、現在においては、大きな浸水被害は少なくなっています。

日本有数の多雨地域を抱える熊野川流域においては、これまで数々の水害が発生しています。中でも特筆すべき災害としてあげられるのが、明治22年8月に発生した十津川大水害です。紀伊半島南部を襲った大雨により、熊野川流域では十津川村を中心に大規模な山腹崩壊が1000箇所以上で発生し、その土砂は谷を埋め多くの堰止め湖が出現しました。堰止め湖からの流出により十津川村をはじめ下流域にも大きな被害が発生し、被害は死者175名、家屋・全半壊1541戸にもおよび、この洪水で熊野川の中洲にあった熊野本宮大社が流失し、残った社が現在の場所に移築されました。近年には昭和34年の伊勢湾台風をはじめ、昭和50年、57年、平成2年、平成6年、平成9年、平成13年、平成15年、平成16年にも洪水が発生しており、支川の沿川や支川との合流点を中心に浸水被害が発生しています。熊野川の治水対策としては、本川の築堤および支川対策が主に実施されており、現在においては、大きな浸水被害は少なくなっています。