大和川流域整備計画

昭和60年7月 大和川流域総合治水対策協議会

1.総説

近年の河川流域の開発に伴う洪水の流出形態の変化と人口・資産の集中により、各地で河川災害が発生し、多くの人命と莫大な財産が失われている。

このことに鑑み、大和川流域においても治水施設の整備を鋭意推進している。しかしながら、急速な都市化の進展、さらには将来にわたる都市の発展を考えた場合、治水施設の整備をより重点的に実施するとともに、流域がもつべき保水・遊水機能の確保及び適切な土地利用の誘導等の措置を図る必要が生じている。

これを受けて、奈良県における大和川流域において、関係25市町村、奈良県及び近畿地方建設局の合意のもとに、これらの機関からなる「大和川流域総合治水対策協議会」を組織し、総合的な治水対策を講ずるための検討を進め、大和川流域整備計画を策定した。

このことに鑑み、大和川流域においても治水施設の整備を鋭意推進している。しかしながら、急速な都市化の進展、さらには将来にわたる都市の発展を考えた場合、治水施設の整備をより重点的に実施するとともに、流域がもつべき保水・遊水機能の確保及び適切な土地利用の誘導等の措置を図る必要が生じている。

これを受けて、奈良県における大和川流域において、関係25市町村、奈良県及び近畿地方建設局の合意のもとに、これらの機関からなる「大和川流域総合治水対策協議会」を組織し、総合的な治水対策を講ずるための検討を進め、大和川流域整備計画を策定した。

2.流域の現況

(1)流域の概要

大和川は、その源を笠置山地に発し、初瀬渓谷を北西に流れ、大和郡山市板東で春日山から南流する右支川佐保川を合流し、大和平野の大小多数の支川を合わせながら西流し、地すべり地の亀の瀬渓谷を経て、大阪平野に入り、和泉山地を水源とする左支川石川を合わせ、更に西流して、浅香山のふもとをめぐって大阪湾に注ぐ一級河川である。

(2)土地利用

奈良県下の大和川流域は京阪神地区に隣接しており、交通の利便性も高いことから、昭和30年代後半の高度経済成長期以後、流域の開発が急速に進展している。

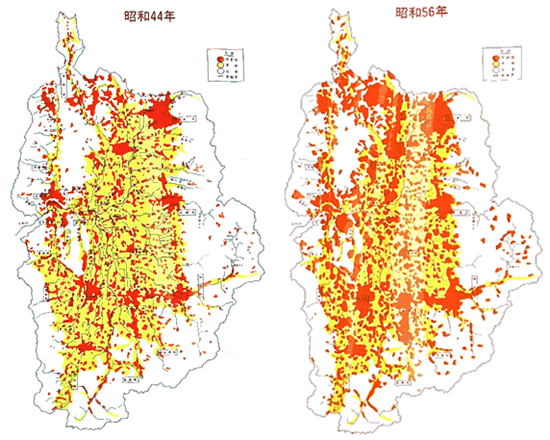

このため、市街地は昭和44年には流域の16%に過ぎなかったが、昭和56年には、23%となっており、佐保川、竜田川、富雄川、葛下川流域等の都市化の進展が著しい。土地利用の変遷を見ると、図-1、2のとおりである。

このため、市街地は昭和44年には流域の16%に過ぎなかったが、昭和56年には、23%となっており、佐保川、竜田川、富雄川、葛下川流域等の都市化の進展が著しい。土地利用の変遷を見ると、図-1、2のとおりである。

図-1 土地利用の変遷

図-2 土地利用状況変遷図

(3)人口

大和川流域の宅地開発は昭和30年代後半から急速に進み、それに伴い人口も急激に増加した。

すなわち、昭和30年約55万人、昭和35年約56万人と横ばいだった流域内人口は、その後昭和40年約62万人、昭和45年約74万人、昭和50年約88万人、昭和55年約100万人と増加の一途をたどっている。

すなわち、昭和30年約55万人、昭和35年約56万人と横ばいだった流域内人口は、その後昭和40年約62万人、昭和45年約74万人、昭和50年約88万人、昭和55年約100万人と増加の一途をたどっている。

(4)浸水実績

過去の主要豪雨を表-1にあげる。

これらのうち、昭和57年8月の豪雨により浸水実績図を図-4に示す。

これらのうち、昭和57年8月の豪雨により浸水実績図を図-4に示す。

← 左右にスクロールできます →

| 順位 | 発生年月日 | 柏原上流域平均の 最大2日雨量★ |

発生原因 |

|---|---|---|---|

| 1 | 57. 8. 1~ 2 | 285.9(mm) | 台風10号及び台風9号崩れの低気圧 |

| 2 | 34. 8.12~13 | 210.2(mm) | 台風7号 |

| 3 | 31. 9.25~26 | 206.8(mm) | 台風15号 |

| 4 | 54. 6.27~28 | 179.5(mm) | 梅雨前線性豪雨 |

| 5 | 36.10.27~28 | 176.9(mm) | 前線性豪雨 |

| 6 | 35. 6.21~22 | 166.7(mm) | 前線性豪雨 |

| 7 | 20.10.13~14 | 161.3(mm) | 阿久根台風 |

| 8 | 28. 9.24~25 | 158.3(mm) | 台風13号 |

| 9 | 36. 6.26~27 | 144.6(mm) | 台風6号及び梅雨前線性豪雨 |

| 10 | 40. 9.16~17 | 143.3(mm) | 台風24号及び前線性豪雨 |

3.流域整備の基本方針

(1)治水機能による地域区分の必要性

大和川流域を土地利用状況及び地形特性等を総合的に勘案して、以下の二地域に区分し、その区分ごとのそれぞれについて対策を実施することとする。

(2)地域区分

- 保水地域

- 低地地域

浸透などによって雨水を一時的に保水する機能を本来有する地域であり、治水上その機能を確保又は増大させる必要のある地域をいう。土地利用としては、市街地としても利用されているが、山林・田畑が大部分を占め、地形的には、山地・丘陵・台地等がこれに該当する。

低平地で河川の氾濫等によって、浸水する恐れのある地域で、将来の土地利用からみて、次の二つに分類することができる。

・主として市街地及び市街化の予想される区域で積極的に浸水防止対策を実施すべき区域(低地A)

・現在、主に水田に利用され、当面市街化しないと予想される区域(低地B)

(3)流域整備の基本方針

- 流域整備の前提

- 治水対策の基本方針

- 流域対策の基本方針

流域整備は、治水対策と地域対策の2本の柱からなり、期間は概ね10年間を目標とする。

長期的な治水計画は、大和川水系工事実施基本計画に基づいて整備を進めるが、当面の目標として、大和川にあっては、昭和57年8月降雨を対象とするものとし、支川は概ね10年に1回程度の降雨を対象として、改修するとともに、ダム等の建設を促進する。これにより市街地及び市街化の予想される区域の浸水防止を図るものとする。

流域内においては、

・現在有している保水機能を積極的に保全するものとする。

・適性な土地利用を図るものとする。

以上の基本方針に基づいた流域整備計画における流量分担は、図-5のとおりである。

4.治水対策

(1)現況

大和川は、昭和6年の亀の瀬の地すべり発生を契機として、三郷町、王寺町地先の築堤・護岸・掘削工事から本川改修を開始し、その後、佐保川・高田川の河川改修に着手した。

建設省は、昭和20~30年代に、王寺堰堤、目安堰堤の設置、昭和40年代に岡崎川等の内水樋門の築造を行い、昭和50年代には、佐保川改修に着手した。

奈良県は、昭和25年より主要支川について、中小、小規模等の各種河川改修事業により整備を進めるとともに、昭和28年、40年の発生災による災害復旧事業により、整備の促進を図っている。又、河川総合開発事業により布留川に昭和54年3月天理ダムを完成させた。

建設省は、昭和20~30年代に、王寺堰堤、目安堰堤の設置、昭和40年代に岡崎川等の内水樋門の築造を行い、昭和50年代には、佐保川改修に着手した。

奈良県は、昭和25年より主要支川について、中小、小規模等の各種河川改修事業により整備を進めるとともに、昭和28年、40年の発生災による災害復旧事業により、整備の促進を図っている。又、河川総合開発事業により布留川に昭和54年3月天理ダムを完成させた。

(2)対策

- 大和川にあっては、激甚災害対策特別緊急事業をはじめ、河道改修を促進する。

- 佐保川、富雄川、竜田川等の河道改修を促進するとともに、南部の支派川についても各種河川改修事業を実施する。

- 併せて、洪水の調節するため、初瀬ダムをはじめとするダムの建設を促進する。

- さらに、洪水を遊水・貯留する計画遊水地等の設置を促進する。

5.流域対策

(1)保水地域の流域対策

1)現況

保水地域は、河川上流部の山地・丘陵地・台地が該当しており、流域全体(712km2)の約63%を占めている。

土地利用の現況は表-2のとおりである。保水地域は、河川上流部の山地・丘陵地・台地が該当しており、流域全体(712km2)の約63%を占めている。

土地利用の現況は表-2のとおりである。

表-2 保水地域の土地利用状況

| 山 林 | 281km2 |

| 市街地 | 46km2 |

| 田畑・その他 | 121km2 |

| 合 計 | 448km2 |

2)対策

- 市街化調整区域を極力保持することにより、市街地の無秩序な拡大を抑制する。

- 保水機能の役割を有している森林・緑地等の自然地を積極的に保全する。

- 新規開発地については、民間・公共施設ともに開発による流出増を抑制するため、防災調整池等の設置を積極的に図っていくものとする。

- 流域内のため池を極力保持するとともに、治水容量の確保を積極的に図っていくものとする。

- 既開発地については、公共公益施設を中心に現在の機能を損なわない範囲で出来る限りの雨水貯留施設(浸透施設を含む)を設置するよう努めるものとする。

(2)低地地域の流域対策

1)現況

低地地域は、大和平野中央部の低平地並びに河川沿の低平地で地形上湛水被害を被りやすくなっている。

土地利用の現況は表-3のとおりである。

低地地域は、大和平野中央部の低平地並びに河川沿の低平地で地形上湛水被害を被りやすくなっている。

土地利用の現況は表-3のとおりである。

← 左右にスクロールできます →

表-3 低地地域の土地利用状況

| 市街地 | 115km2 |

| 田 畑 | 134km2 |

| その他 | 15km2 |

| 合 計 | 264km2 |

2)対策

- 保水地域と同様な対策を講ずるものとする。

- 下水道事業等におけるポンプ排水施設については河道の改修状況と整合のとれた計画とする。

- 現在、水田等に利用され、当面市街化しないと予想される地域では、盛土、残土処分等を抑制し土地の保全に努める。

6.その他

- 総合治水対策を推進するため、警戒避難体制の確立、水防管理体制の強化を図るとともに、保水機能の保全、および治水施設の整備状況に応じた適性な土地利用を図ることの必要性等を盛り込んだパンフレットを作成し、流域住民に配布する等理解と協力を求める働きかけを行う。

- 総合治水対策と併せて、亀の瀬地すべり対策を推進する。