(1) 気象概況

昭和38年(1963)1月は、福井・石川・富山・新潟の各県を中心に、東北から北陸、山陰地方に至る日本海側の各地で豪雪となった。このときは、例年と比べて強い寒気が約1ヵ月にわたつて日本を覆い、降雪も1ヵ月にわたって継続し、降雪地域が東北から九州まで広い範囲に及んだ。この間、異常な低温が続き、西日本では1月の平均気温が平年より3℃も低くなった。

九頭竜川流域では、昭和37年(1962)12月31日から昭和38年2月始めまで、降雪が続いた。12月30日に日本海を低気圧が発達しながら通過し、強い冬型の気圧配置となり、寒気の第一波が到来して31日朝から本格的に雪模様となって、翌1月1日にかけて平野部で20~30cm、山沿い地方で30~50cmの積雪となった。

11日に第3回目の寒波を伴う低気圧が、日本海を発達しながら東進してきて、日本海東部で停滞した。このため、11~13日に平野部で50cm、山沿い地方で100cm程度の大雪となった。さらに、15~17日までに平野部で60cm前後、山沿い地方で100cmの大雪が続き、17日の積雪は福井で99cm、大野で172cmとなった。

22日からは、石川・富山両県で大雪を降らせていた前線が南下し始め、高層の冷気団の接近に伴って、23日午後9時頃から猛烈な吹雪となり国鉄(現在のJR)や私鉄などの交通が全てストップした。24日午前9時の積雪は、福井で123cm、大野で203cm、武生で270cmとなった。

その後も雪は降り続き、25日には吹雪も治まったものの、家屋の倒壊や雪崩等の雪害が相次いで発生するようになった。28日には、日本付近上空の寒気が弱まり、冬型の気圧配置もゆるみ降雪も少なくなった。23~28日の間には大雪警報・注意報・情報が17回も発表され、同期間の新積雪の合計が福井で183cm、大野で244cm、今庄で120cmとなった。また、28日午前9時の積雪は福井で206cm、大野で268cmとなった。

29日にバイカル湖付近から南下した寒気が日本海に流れ込み、雪が多く降り出した。31日までには平野部、山沿いともに30~70cm程度の新積雪となり、同日朝の積雪は福井で213cm、大野で287cmと両観測所で観測を開始して以来の大雪となった。その後、降雪は少なくなり、2月1日には上層の寒気も弱まり、冬型の気圧配置もゆるんだので、雪崩注意報を除き大雪・波浪・電線着雪注意報は解除された。

昭和38年(1963)1月は、福井・石川・富山・新潟の各県を中心に、東北から北陸、山陰地方に至る日本海側の各地で豪雪となった。このときは、例年と比べて強い寒気が約1ヵ月にわたつて日本を覆い、降雪も1ヵ月にわたって継続し、降雪地域が東北から九州まで広い範囲に及んだ。この間、異常な低温が続き、西日本では1月の平均気温が平年より3℃も低くなった。

九頭竜川流域では、昭和37年(1962)12月31日から昭和38年2月始めまで、降雪が続いた。12月30日に日本海を低気圧が発達しながら通過し、強い冬型の気圧配置となり、寒気の第一波が到来して31日朝から本格的に雪模様となって、翌1月1日にかけて平野部で20~30cm、山沿い地方で30~50cmの積雪となった。

11日に第3回目の寒波を伴う低気圧が、日本海を発達しながら東進してきて、日本海東部で停滞した。このため、11~13日に平野部で50cm、山沿い地方で100cm程度の大雪となった。さらに、15~17日までに平野部で60cm前後、山沿い地方で100cmの大雪が続き、17日の積雪は福井で99cm、大野で172cmとなった。

22日からは、石川・富山両県で大雪を降らせていた前線が南下し始め、高層の冷気団の接近に伴って、23日午後9時頃から猛烈な吹雪となり国鉄(現在のJR)や私鉄などの交通が全てストップした。24日午前9時の積雪は、福井で123cm、大野で203cm、武生で270cmとなった。

その後も雪は降り続き、25日には吹雪も治まったものの、家屋の倒壊や雪崩等の雪害が相次いで発生するようになった。28日には、日本付近上空の寒気が弱まり、冬型の気圧配置もゆるみ降雪も少なくなった。23~28日の間には大雪警報・注意報・情報が17回も発表され、同期間の新積雪の合計が福井で183cm、大野で244cm、今庄で120cmとなった。また、28日午前9時の積雪は福井で206cm、大野で268cmとなった。

29日にバイカル湖付近から南下した寒気が日本海に流れ込み、雪が多く降り出した。31日までには平野部、山沿いともに30~70cm程度の新積雪となり、同日朝の積雪は福井で213cm、大野で287cmと両観測所で観測を開始して以来の大雪となった。その後、降雪は少なくなり、2月1日には上層の寒気も弱まり、冬型の気圧配置もゆるんだので、雪崩注意報を除き大雪・波浪・電線着雪注意報は解除された。

表1.2.3 観測所別降雪・積雪記録 (単位:cm)

横にスクロールできます

| 観測所名 | 総降雪量 | 1月降雪量 | 日最大降雪量 | 最深積雪量 | ||

| 降雪量 | 起日 | 積雪量 | 起日 | |||

| 福井 | 563 | 455 | 57 | 1月26日 | 213 | 1月31日 |

| 大野 | 1,003 | 799 | 70 | 1月24日 | 288 | 2月4日 |

| 三国 | 314 | 268 | 50 | 1月26日 | 128 | 1月27日 |

| 勝山 | 1,130 | 889 | 95 | 1月24日 | 325 | 1月31日 |

| 武生 | 546 | 456 | 50 | 1月26日 | 220 | 1月27日 |

| 大谷 | 791 | 511 | 60 | 1月16日 | 275 | 2月4日 |

| 中島 | 1,142 | 879 | 106 | 1月16日 | 350 | 2月4日 |

| 今庄 | 952 | 689 | 69 | 1月11日 | 315 | 2月1日 |

(2) 被害状況

人的被害としては、1月24日午後1時過ぎに勝山市横倉で表層雪崩が発生し、公民館・神社・民家など14棟が押しつぶされ4世帯19人が生き埋めとなり、14人が死亡する大惨事が発生した。さらに、26日午後2時頃足羽郡美山村(現美山町)で雪崩が発生し、下校中の先生と生徒9人が生き埋めとなり、4人が死亡するという惨事が生じた。

九頭竜川流域では、福井市、勝山市、美山村、坂井町、池田村(現池田町)などで25人の人命が失われ、42人が重軽傷を負った。

建物被害は、積雪が200cm前後となった1月18日頃から家屋の倒壊が始まり、23~24日頃から増加し、31日には倒壊が続出した。

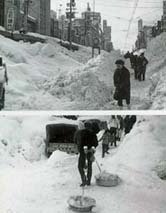

交通機関は、相次ぐ豪雪のため1月11~12日頃から運休が始まり、24日から31日までは完全にストップし、2月4日に国鉄(現JR)北陸本線が開通するものの、19日頃に京福電鉄が全線開通し、3月4日に越美北線が開通してようやく解消されるまで不通が続いた。なお、国鉄北陸本線開通にあたっては、自衛隊から1,500余人、職員や作業員約15,000人、各高校の生徒約1,000人の勤労奉仕があった。また、福井~大野間の除雪には、自衛隊250人をはじめ国鉄職員および民間人約1,000人が携わった。

河川被害としては、2月20日から高橋川などの小河川や新保用水などが、雪どけによって氾濫し、浸水被害が生じた。

福井県の被害状況は、表1.2.4のとおりであった。

なお、勝山市、大野市、美山村(現美山町)、川西町(現福井市川西地区)、今立町に災害救助法が発動された。

人的被害としては、1月24日午後1時過ぎに勝山市横倉で表層雪崩が発生し、公民館・神社・民家など14棟が押しつぶされ4世帯19人が生き埋めとなり、14人が死亡する大惨事が発生した。さらに、26日午後2時頃足羽郡美山村(現美山町)で雪崩が発生し、下校中の先生と生徒9人が生き埋めとなり、4人が死亡するという惨事が生じた。

九頭竜川流域では、福井市、勝山市、美山村、坂井町、池田村(現池田町)などで25人の人命が失われ、42人が重軽傷を負った。

建物被害は、積雪が200cm前後となった1月18日頃から家屋の倒壊が始まり、23~24日頃から増加し、31日には倒壊が続出した。

交通機関は、相次ぐ豪雪のため1月11~12日頃から運休が始まり、24日から31日までは完全にストップし、2月4日に国鉄(現JR)北陸本線が開通するものの、19日頃に京福電鉄が全線開通し、3月4日に越美北線が開通してようやく解消されるまで不通が続いた。なお、国鉄北陸本線開通にあたっては、自衛隊から1,500余人、職員や作業員約15,000人、各高校の生徒約1,000人の勤労奉仕があった。また、福井~大野間の除雪には、自衛隊250人をはじめ国鉄職員および民間人約1,000人が携わった。

河川被害としては、2月20日から高橋川などの小河川や新保用水などが、雪どけによって氾濫し、浸水被害が生じた。

福井県の被害状況は、表1.2.4のとおりであった。

なお、勝山市、大野市、美山村(現美山町)、川西町(現福井市川西地区)、今立町に災害救助法が発動された。

表1.2.4 福井県の被害状況(※福井気象百年p.49)

横にスクロールできます

| 人的被害 | 死者:25人 負傷者:48人 |

| 建物被害 | 家屋全壊:623棟 家屋半壊:69,653棟 床上浸水:323棟 床下浸水: 2,665棟 |

| 被害箇所等 | 堤防決壊:48箇所 道路損壊:373箇所 橋梁流失:106箇所 |

| 罹災者 | 罹災世帯:16,510 罹災者:68,387人 |

| 被害総額 | 6,653,611千円 |