(1) 明治18年(1895)6月の洪水

明治18年の洪水は、明治28年、同29年、同32年の洪水とあわせて明治期の4大洪水の一つである。浸水区域は、図2.1.1のとおり広範囲に及び、特に足羽川流域における出水が大きく、福井市内のほとんどの地域が浸水した。

6月30日午前3時頃より暴風雨となり、各河川とも次第に増水し、7月1日午前2時頃より各河川の水位は、平水位より10尺(約3.0m)余り上昇して満水状態になり、ついに越水、氾濫した。風雨は終日止まず、1日午後10時頃には一時小康状態となったが水位は減少せず、3日にはさらに2尺(0.61m)上昇して最高水位となり、8日になってようやく平水に戻った。

被害区域は、南条・今立・丹生・足羽・吉田・坂井・大野の7郡563ヵ村に及んだ。

被害は、家屋の損壊・流失1,250戸、耕地流失92町歩(約91ha)、浸水面積2,367町歩(約2,347ha)であった。

明治18年の洪水は、明治28年、同29年、同32年の洪水とあわせて明治期の4大洪水の一つである。浸水区域は、図2.1.1のとおり広範囲に及び、特に足羽川流域における出水が大きく、福井市内のほとんどの地域が浸水した。

6月30日午前3時頃より暴風雨となり、各河川とも次第に増水し、7月1日午前2時頃より各河川の水位は、平水位より10尺(約3.0m)余り上昇して満水状態になり、ついに越水、氾濫した。風雨は終日止まず、1日午後10時頃には一時小康状態となったが水位は減少せず、3日にはさらに2尺(0.61m)上昇して最高水位となり、8日になってようやく平水に戻った。

被害区域は、南条・今立・丹生・足羽・吉田・坂井・大野の7郡563ヵ村に及んだ。

被害は、家屋の損壊・流失1,250戸、耕地流失92町歩(約91ha)、浸水面積2,367町歩(約2,347ha)であった。

(2) 明治28年(1905)の洪水

明治28年の洪水は、明治29年の洪水とともに九頭竜川流域に未曽有の大被害を与え、明治33年(1900)から着手された九頭竜川改修工事の直接的な契機となるに至った特筆すべき洪水である。

7月25日になって暴風雨となり、28日午後3時頃よりますます激しさを増し、夜に入って西南の強風が加わった。そのため、29日の明方より河川の水位が上昇し始め、午前7時頃になって足羽川の水位は平水より9尺余(約2.7m)増水した。午後2時前後から一時水位は減少したが、降雨が再び激しくなり、30日午前10時頃より再び増水し始めた。九頭竜川本川では1丈8尺(約5.5m)、日野川では1丈2尺(約3.6m)、その他の河川でも1丈7尺(約5.2m)と増水した。そのため、濁流は堤防を越水、決壊させ、橋梁や道路を破壊し、家屋を倒壊、流失させ、人や家畜に大きな被害を与えた。また、山間部では山崩れのため樹木を倒し、巨石と土砂を流し、土地家屋を埋没、家畜を流失させ、人を負傷させた。その後も、連日の降雨のため河川の水位は増減して一定しなかった。

8月5日にまた強雨があり、九頭竜川本川では堤防が決壊して、水田その他の被害が一層甚だしくなった。7日になって減水しはじめ平水に戻った。このように数日間にしばしば出水が生じたのは、過去においてかってないものであり、その被害区域は9郡1市131町村1,151大字にわたり、その災害は甚だしいものであった。

7月末から8月始めにかけての日雨量は、7月29日に日野川流域の今庄で199mmを記録し、30日の雨量と合わせると363mmに達した。また、九頭竜川本川流域の大野でも7月30日に166mmを記録し、29、30日と合わせると308mmの降雨量となった。こうした集中豪雨によって、各河川の水位は上昇したのである。

被災者等のために焚出しされた米、食糧は4,119石(約620ton)に達し、災害救助総額は58千円となった。

被害は、家屋の損壊・流失244戸、浸水戸数26,920戸、田畑・宅地等の浸水面積は16,556町歩(16,419ha)に及んだ。特に、福井市では市域の2/3が浸水した。また、南条・坂井・今立・足羽・吉田の5郡の被害が大きかった。

明治28年の洪水は、明治29年の洪水とともに九頭竜川流域に未曽有の大被害を与え、明治33年(1900)から着手された九頭竜川改修工事の直接的な契機となるに至った特筆すべき洪水である。

7月25日になって暴風雨となり、28日午後3時頃よりますます激しさを増し、夜に入って西南の強風が加わった。そのため、29日の明方より河川の水位が上昇し始め、午前7時頃になって足羽川の水位は平水より9尺余(約2.7m)増水した。午後2時前後から一時水位は減少したが、降雨が再び激しくなり、30日午前10時頃より再び増水し始めた。九頭竜川本川では1丈8尺(約5.5m)、日野川では1丈2尺(約3.6m)、その他の河川でも1丈7尺(約5.2m)と増水した。そのため、濁流は堤防を越水、決壊させ、橋梁や道路を破壊し、家屋を倒壊、流失させ、人や家畜に大きな被害を与えた。また、山間部では山崩れのため樹木を倒し、巨石と土砂を流し、土地家屋を埋没、家畜を流失させ、人を負傷させた。その後も、連日の降雨のため河川の水位は増減して一定しなかった。

8月5日にまた強雨があり、九頭竜川本川では堤防が決壊して、水田その他の被害が一層甚だしくなった。7日になって減水しはじめ平水に戻った。このように数日間にしばしば出水が生じたのは、過去においてかってないものであり、その被害区域は9郡1市131町村1,151大字にわたり、その災害は甚だしいものであった。

7月末から8月始めにかけての日雨量は、7月29日に日野川流域の今庄で199mmを記録し、30日の雨量と合わせると363mmに達した。また、九頭竜川本川流域の大野でも7月30日に166mmを記録し、29、30日と合わせると308mmの降雨量となった。こうした集中豪雨によって、各河川の水位は上昇したのである。

被災者等のために焚出しされた米、食糧は4,119石(約620ton)に達し、災害救助総額は58千円となった。

被害は、家屋の損壊・流失244戸、浸水戸数26,920戸、田畑・宅地等の浸水面積は16,556町歩(16,419ha)に及んだ。特に、福井市では市域の2/3が浸水した。また、南条・坂井・今立・足羽・吉田の5郡の被害が大きかった。

(3) 明治29年(1906)の洪水

台風は西日本に上陸し、紀伊半島を縦断して能登付近で日本海に抜けたが、九頭竜川流域では8月30日午後5時頃より西南の風が吹き、10時頃より次第に風雨が強まり、31日午後1時頃猛烈な暴風雨となり、4時頃にはピークに達したが、5時頃には峠を越して沈静していった。雨量は日野川流域で多く、今庄では31日に116mmを記録した。

その後もぐずついた天気が続いた。そのようなとき来襲した台風は、四国の南岸より瀬戸内海に入り、中国地方を縦断して日本海に抜ける経路をとり、台風の影響を受けて9月6日の夜半より豪雨となり、7日も雨が降り続いた。このため、九頭竜川流域の各河川が急激に増水した。

8日は台風の通過に伴い一層風雨が強まり、日野川流域の今庄で294mm、足羽川流域の福井で181mm、九頭竜川本川流域の大野で167mmを記録した。そのため、各河川の水位はさらに上昇し、各所で越水や破堤を起こして氾濫した。福井市では床上6尺(1.8m)以上、地区によっては軒まで濁水が達し、約1,300人余りが避難した。

図2.1.2に雨量分布、図2.1.3に浸水区域を示す。

被害は家屋の損壊・流失1,197戸、浸水戸数47,796戸、田畑・宅地等の浸水面積29,883町歩(29,635ha)であった。特に、南条・坂井・今立・吉田の4郡の被害が大きかった。また、稲が開花中であり農家の被害は甚大であった。明治29年の洪水は、前年の洪水に匹敵する大きなものであり、被害額において全国一で、当時の県予算の約31倍にも及び、淀川、利根川などとともに直轄河川改修の契機となった。

台風は西日本に上陸し、紀伊半島を縦断して能登付近で日本海に抜けたが、九頭竜川流域では8月30日午後5時頃より西南の風が吹き、10時頃より次第に風雨が強まり、31日午後1時頃猛烈な暴風雨となり、4時頃にはピークに達したが、5時頃には峠を越して沈静していった。雨量は日野川流域で多く、今庄では31日に116mmを記録した。

その後もぐずついた天気が続いた。そのようなとき来襲した台風は、四国の南岸より瀬戸内海に入り、中国地方を縦断して日本海に抜ける経路をとり、台風の影響を受けて9月6日の夜半より豪雨となり、7日も雨が降り続いた。このため、九頭竜川流域の各河川が急激に増水した。

8日は台風の通過に伴い一層風雨が強まり、日野川流域の今庄で294mm、足羽川流域の福井で181mm、九頭竜川本川流域の大野で167mmを記録した。そのため、各河川の水位はさらに上昇し、各所で越水や破堤を起こして氾濫した。福井市では床上6尺(1.8m)以上、地区によっては軒まで濁水が達し、約1,300人余りが避難した。

図2.1.2に雨量分布、図2.1.3に浸水区域を示す。

被害は家屋の損壊・流失1,197戸、浸水戸数47,796戸、田畑・宅地等の浸水面積29,883町歩(29,635ha)であった。特に、南条・坂井・今立・吉田の4郡の被害が大きかった。また、稲が開花中であり農家の被害は甚大であった。明治29年の洪水は、前年の洪水に匹敵する大きなものであり、被害額において全国一で、当時の県予算の約31倍にも及び、淀川、利根川などとともに直轄河川改修の契機となった。

(4) 明治32年(1909)9月の洪水

9月6日から降り始めた雨は、8日午前には暴風雨となって、各河川を急激に増水させた。そのため、各所で堤防の決壊や氾濫が生じた。

日雨量は、日野川流域の今庄で8日に217mmを記録しているほか、各流域の上流域でも100mmを上回る降雨量があった。6日から8日までの雨量分布は図2.1.4に示すとおりで、日野川、足羽川の上流域で激しい降雨を記録した。

被害は、家屋の損壊・流失15,346戸、耕地の流失面積1,510町歩(1,497ha)、田畑等の浸水面積68,232町歩(67,666ha)であった。洪水による被害区域は、福井市および吉田・坂井・丹生・今立・南条・大野・足羽の7郡105町村に及んだ。

(5) 大正元年(1912)9月の洪水

大正元年9月の洪水は、明治43年(1910)に九頭竜川改修第一期工事竣工後において、初めての記録的な洪水であった。9月21日から23日にかけて、台風がもたらした豪雨によって洪水となり、九頭竜川流域で大きな被害が発生した。

各地域の日雨量は、22日に九頭竜川本川上流の大谷で233mm、大野で145mm、足羽川の池田で159mmの雨量を記録した。

被害は、家屋の損壊・流失120戸、住家浸水1,026戸、田畑の流失や埋没193町歩(191ha)、田畑の浸水面積6,011町歩(5,961ha)であった。

(6) 昭和23年(1948)7月(梅雨前線)の洪水

第二次世界大戦による戦後の荒廃からようやく立ち直りを見せ始めた昭和23年6月28日午後5時14分(夏時間)に福井地震が発生し、堤防や護岸などの河川管理施設が各所で大きな被害を受け、その復旧工事を始めた約1ヵ月後に洪水に見舞われ、地震による被害に加えて大きな災害となった。

本州南岸に停滞した梅雨前線により、福井地震後の7月22日から雨が降り出し、24日朝に若狭沖に前線をともなう低気圧が発生したため、午前11時頃より雷雨となり、福井で正午前後の2時間半に55mmを記録する豪雨となった。一時、日野川・足羽川で水位が上昇し、沿川一帯の住民が避難準備を始めたが、破堤などによる災害には至らなかった。

25日朝から小雨が続き、福井平野では降り始めから約130mmの降雨となった。九頭竜川本川は、山間部で降り始めから300mm近くに達したため大出水となった。

地震によって被害を受けた九頭竜川本川の堤防は、土俵のみの水防活動では対策の施しようもなく、25日の夕方、左岸中藤島村の灯明寺地先で約300mにわたって決壊した。濁流は4~6m/sの勢いで、福井市の西北部および西・中藤島村一帯に押し寄せ、浸水深さは2.4mにもなり大惨状を引き起こした。福井市内の浸水家屋は約7,000戸、被災人口約28,000人、浸水面積は約1,900haに及んだ。大雨を降らせた低気圧は、25日夜になって去り、降雨はようやく止んだ。

福井市西北部および西藤島村・中藤島村一帯が浸水したため、7月25日午後5時頃に小幡福井県知事、午後6時頃に熊谷福井市長が視察し、減水処置を施すこととなり、決壊箇所の灯明寺地先より約3.5km下流の日野川と九頭竜川本川合流点の郡地先の堤防を切り開いた。このため福井市内などの浸水は、一昼夜をまたずに減水した。

九頭竜川右岸では、木部村(現三国町)池見~川崎間の堤防が約1,500m決壊し、濁流が兵庫川左岸堤防にまで押し寄せた。

また、支川竹田川では坪江村南疋田(現丸岡町坪江)で左岸が決壊し、田島川の氾濫と一緒になって、坂井郡内で4,280町歩(4,244ha)が冠水した。

九頭竜川流域の被害は、死傷者156人、流失・損壊した住家が2,955戸、浸水家屋数が25,761戸、堤防決壊303ヵ所、橋梁流失138ヵ所であった。

9月6日から降り始めた雨は、8日午前には暴風雨となって、各河川を急激に増水させた。そのため、各所で堤防の決壊や氾濫が生じた。

日雨量は、日野川流域の今庄で8日に217mmを記録しているほか、各流域の上流域でも100mmを上回る降雨量があった。6日から8日までの雨量分布は図2.1.4に示すとおりで、日野川、足羽川の上流域で激しい降雨を記録した。

被害は、家屋の損壊・流失15,346戸、耕地の流失面積1,510町歩(1,497ha)、田畑等の浸水面積68,232町歩(67,666ha)であった。洪水による被害区域は、福井市および吉田・坂井・丹生・今立・南条・大野・足羽の7郡105町村に及んだ。

(5) 大正元年(1912)9月の洪水

大正元年9月の洪水は、明治43年(1910)に九頭竜川改修第一期工事竣工後において、初めての記録的な洪水であった。9月21日から23日にかけて、台風がもたらした豪雨によって洪水となり、九頭竜川流域で大きな被害が発生した。

各地域の日雨量は、22日に九頭竜川本川上流の大谷で233mm、大野で145mm、足羽川の池田で159mmの雨量を記録した。

被害は、家屋の損壊・流失120戸、住家浸水1,026戸、田畑の流失や埋没193町歩(191ha)、田畑の浸水面積6,011町歩(5,961ha)であった。

(6) 昭和23年(1948)7月(梅雨前線)の洪水

第二次世界大戦による戦後の荒廃からようやく立ち直りを見せ始めた昭和23年6月28日午後5時14分(夏時間)に福井地震が発生し、堤防や護岸などの河川管理施設が各所で大きな被害を受け、その復旧工事を始めた約1ヵ月後に洪水に見舞われ、地震による被害に加えて大きな災害となった。

本州南岸に停滞した梅雨前線により、福井地震後の7月22日から雨が降り出し、24日朝に若狭沖に前線をともなう低気圧が発生したため、午前11時頃より雷雨となり、福井で正午前後の2時間半に55mmを記録する豪雨となった。一時、日野川・足羽川で水位が上昇し、沿川一帯の住民が避難準備を始めたが、破堤などによる災害には至らなかった。

25日朝から小雨が続き、福井平野では降り始めから約130mmの降雨となった。九頭竜川本川は、山間部で降り始めから300mm近くに達したため大出水となった。

地震によって被害を受けた九頭竜川本川の堤防は、土俵のみの水防活動では対策の施しようもなく、25日の夕方、左岸中藤島村の灯明寺地先で約300mにわたって決壊した。濁流は4~6m/sの勢いで、福井市の西北部および西・中藤島村一帯に押し寄せ、浸水深さは2.4mにもなり大惨状を引き起こした。福井市内の浸水家屋は約7,000戸、被災人口約28,000人、浸水面積は約1,900haに及んだ。大雨を降らせた低気圧は、25日夜になって去り、降雨はようやく止んだ。

福井市西北部および西藤島村・中藤島村一帯が浸水したため、7月25日午後5時頃に小幡福井県知事、午後6時頃に熊谷福井市長が視察し、減水処置を施すこととなり、決壊箇所の灯明寺地先より約3.5km下流の日野川と九頭竜川本川合流点の郡地先の堤防を切り開いた。このため福井市内などの浸水は、一昼夜をまたずに減水した。

九頭竜川右岸では、木部村(現三国町)池見~川崎間の堤防が約1,500m決壊し、濁流が兵庫川左岸堤防にまで押し寄せた。

また、支川竹田川では坪江村南疋田(現丸岡町坪江)で左岸が決壊し、田島川の氾濫と一緒になって、坂井郡内で4,280町歩(4,244ha)が冠水した。

九頭竜川流域の被害は、死傷者156人、流失・損壊した住家が2,955戸、浸水家屋数が25,761戸、堤防決壊303ヵ所、橋梁流失138ヵ所であった。

(7) 昭和28年(1953)の台風13号による洪水

九頭竜川流域では、台風13号の接近によって寒冷前線が刺激され、9月23日から終日雨となった。風雨が最も激しくなったのは、台風13号が潮岬から25日午後6時頃に伊勢湾中部に進んだ頃であった。その後、台風の中心が福井県から外れて北東へ進路をとったため、風雨は次第におさまり、26日に雨もやんだ。

台風13号が福井県の南東部を通過したにも拘わらず相当強い雨が降ったのは、前線が停滞していたためである。九頭竜川流域では、九頭竜川本川の上流域で総雨量が200~300mm、日野川・足羽川上流域での総雨量が250~300mmであった。特に、日野川上流域の降雨量が多く、大河内では25日の雨量が234mm、総雨量も380mmに達した。図2.1.5に九頭竜川流域の総雨量分布を示す。

このような豪雨により日野川では、25日午後8時頃に左岸家久地先で越水し始め、国道を越えて吉野瀬川に流入し、豊村、立待村(ともに現鯖江市)一帯に浸水したが、破堤は免れた。また、午後10時頃に右岸の有定地先で約50mにわたって堤防が陥没し、漏水したが水防活動により破堤には至らなかった。しかし、同時刻頃に片粕地先で越水が始まり1時間後約20m破堤し、懸命の水防活動にも拘わらず数100町歩(99.2ha)が泥海と化した。

日野川に足羽川が合流する下流右岸の三郎丸地先でも、懸命の水防活動が実施されていたが、その努力にも拘わらず26日午前1時頃に明治橋より約1km上流の海老助地先で、約20mにわたって破堤し、福井西北部の一角が浸水し泥海と化した。

足羽川では、酒生村前波地先の右岸の道路兼用堤防が水衝部のため破堤し、大野~福井間の交通が一時途絶した。また、足羽川の増水によって午後8時頃に荒川左岸堤防が決壊し、両岸一帯が浸水した。

九頭竜川上流では、右岸の勝山町高島地先で午後8時30分頃破堤し、滝波地先(現勝山市)でも午後9時頃に約100mにわたって破堤した。

図2.1.7に氾濫等による浸水区域を示す。

九頭竜川流域では、流失・損壊した住家が1,252戸、床上浸水家屋数が9,517戸、床下浸水家屋数が8,110戸、罹災者数が85,338人という大災害となった。

九頭竜川流域では、台風13号の接近によって寒冷前線が刺激され、9月23日から終日雨となった。風雨が最も激しくなったのは、台風13号が潮岬から25日午後6時頃に伊勢湾中部に進んだ頃であった。その後、台風の中心が福井県から外れて北東へ進路をとったため、風雨は次第におさまり、26日に雨もやんだ。

台風13号が福井県の南東部を通過したにも拘わらず相当強い雨が降ったのは、前線が停滞していたためである。九頭竜川流域では、九頭竜川本川の上流域で総雨量が200~300mm、日野川・足羽川上流域での総雨量が250~300mmであった。特に、日野川上流域の降雨量が多く、大河内では25日の雨量が234mm、総雨量も380mmに達した。図2.1.5に九頭竜川流域の総雨量分布を示す。

このような豪雨により日野川では、25日午後8時頃に左岸家久地先で越水し始め、国道を越えて吉野瀬川に流入し、豊村、立待村(ともに現鯖江市)一帯に浸水したが、破堤は免れた。また、午後10時頃に右岸の有定地先で約50mにわたって堤防が陥没し、漏水したが水防活動により破堤には至らなかった。しかし、同時刻頃に片粕地先で越水が始まり1時間後約20m破堤し、懸命の水防活動にも拘わらず数100町歩(99.2ha)が泥海と化した。

日野川に足羽川が合流する下流右岸の三郎丸地先でも、懸命の水防活動が実施されていたが、その努力にも拘わらず26日午前1時頃に明治橋より約1km上流の海老助地先で、約20mにわたって破堤し、福井西北部の一角が浸水し泥海と化した。

足羽川では、酒生村前波地先の右岸の道路兼用堤防が水衝部のため破堤し、大野~福井間の交通が一時途絶した。また、足羽川の増水によって午後8時頃に荒川左岸堤防が決壊し、両岸一帯が浸水した。

九頭竜川上流では、右岸の勝山町高島地先で午後8時30分頃破堤し、滝波地先(現勝山市)でも午後9時頃に約100mにわたって破堤した。

図2.1.7に氾濫等による浸水区域を示す。

九頭竜川流域では、流失・損壊した住家が1,252戸、床上浸水家屋数が9,517戸、床下浸水家屋数が8,110戸、罹災者数が85,338人という大災害となった。

昭和28年9月の台風13号による被害状況

(8) 昭和34年(1959)8月の前線と台風7号による洪水

昭和34年8月の洪水は、昭和31年に着手した九頭竜川再改修後初めての大規模なものであった。

九頭竜川流域では、8月12日夕方から13日早朝にかけて、台風6号の影響を受けて前線の活動が活発となり雷雨が生じるなど、激しい降雨となった。九頭竜川流域の山間部では、日雨量が200~300mmを記録する強雨となった。

その後、台風7号が接近してきたため、13日夜から14日朝にかけて豪雨となった。このため、河川では水位がピークを2度迎える「2山出水」となった。

12日午前から15日朝までの総雨量は、山間部で400mm以上、平野部で200~300mmの大雨となった。九頭竜川流域では、足羽川と真名川の上流域の降雨が300mm以上となり足羽川上流域の緑谷山で総雨量が476mm、真名川の中島で総雨量492mmという大雨となった。総雨量分布を図2.1.8に示す。

水位は九頭竜川布施田地点で、計画高水位6.30mを越え6.44mに達するとともに、日野川、足羽川でも警戒水位を越え、計画高水位近くまで増水した。

日野川筋では、今庄町より武生市に至る間で、被害が続出した。13日午後11時頃に今庄町橋立地先の日野川左岸堤防が延長70mにわたって破堤し、翌14日午前9時頃に合波地先の左岸が約80m破堤、その30分後には燧地先の右岸が約70m破堤した。日野川下流では、清水町片山地先において14日12時頃に左岸堤が約60m破堤した。

足羽川では、護岸の決壊が各所で生じたが破堤には至らなかった。福井市内では、荒川などが増水し、浸水被害が生じた。

九頭竜川筋では、上流の勝山市西高島地先で13日午前4時20分頃に約270mが破堤した。また、新保橋の上下流部の左岸堤から越水し、家屋や水田に浸水被害が生じた。九頭竜川中・下流では、森田町(現福井市)や三国町で浸水被害が発生した。

九頭竜川流域では、流失や損壊した住家が54戸、床上浸水家屋数が5,542戸、床下浸水家屋数が7,347戸、罹災者数が54,516人に及ぶ大災害となった。福井市、鯖江市、森田町、三国町、今立町、清水町で災害救助法が発動された。

昭和34年8月の洪水は、昭和31年に着手した九頭竜川再改修後初めての大規模なものであった。

九頭竜川流域では、8月12日夕方から13日早朝にかけて、台風6号の影響を受けて前線の活動が活発となり雷雨が生じるなど、激しい降雨となった。九頭竜川流域の山間部では、日雨量が200~300mmを記録する強雨となった。

その後、台風7号が接近してきたため、13日夜から14日朝にかけて豪雨となった。このため、河川では水位がピークを2度迎える「2山出水」となった。

12日午前から15日朝までの総雨量は、山間部で400mm以上、平野部で200~300mmの大雨となった。九頭竜川流域では、足羽川と真名川の上流域の降雨が300mm以上となり足羽川上流域の緑谷山で総雨量が476mm、真名川の中島で総雨量492mmという大雨となった。総雨量分布を図2.1.8に示す。

水位は九頭竜川布施田地点で、計画高水位6.30mを越え6.44mに達するとともに、日野川、足羽川でも警戒水位を越え、計画高水位近くまで増水した。

日野川筋では、今庄町より武生市に至る間で、被害が続出した。13日午後11時頃に今庄町橋立地先の日野川左岸堤防が延長70mにわたって破堤し、翌14日午前9時頃に合波地先の左岸が約80m破堤、その30分後には燧地先の右岸が約70m破堤した。日野川下流では、清水町片山地先において14日12時頃に左岸堤が約60m破堤した。

足羽川では、護岸の決壊が各所で生じたが破堤には至らなかった。福井市内では、荒川などが増水し、浸水被害が生じた。

九頭竜川筋では、上流の勝山市西高島地先で13日午前4時20分頃に約270mが破堤した。また、新保橋の上下流部の左岸堤から越水し、家屋や水田に浸水被害が生じた。九頭竜川中・下流では、森田町(現福井市)や三国町で浸水被害が発生した。

九頭竜川流域では、流失や損壊した住家が54戸、床上浸水家屋数が5,542戸、床下浸水家屋数が7,347戸、罹災者数が54,516人に及ぶ大災害となった。福井市、鯖江市、森田町、三国町、今立町、清水町で災害救助法が発動された。

(9) 昭和34年(1959)9月の伊勢湾台風(台風15号)による洪水

九頭竜川流域では、前線と台風7号による被害が発生した約40日後の9月25日~26日にかけて、再び大型台風が襲来し大災害となった。

伊勢湾台風は、9月26日午後6時過ぎに潮岬の西方15km付近に上陸し、奈良県東部から亀山付近を通過して、午後10時過ぎに福井県と岐阜県境をかすめて、午後11時には白山の東方から、27日0時には高山市の東を通って日本海に抜けた大型台風である。

九頭竜川流域では、台風が福井県東部に近づいた26日午後4時頃から雨が降り始め、27日午前5時にはやんだ。午後9時過ぎには、山間部で1時間あたり30~50mmの豪雨となった。九頭竜川上流の南大谷では、26日午後11時に時間雨量58.5mmを記録し、午後10時と合わせると2時間で104mmの豪雨となった。九頭竜川流域の山間部では、200~300mmの降雨となった。図2.1.9に総雨量分布を示す。

九頭竜川本川の水位は、最高水位が中角地点において10.4m、布施田地点で6.36mに達し計画高水位を越えた。日野川深谷地点では、計画高水位の約0.2m下にまで迫った。

九頭竜川上流の和泉村の朝日では、洪水が右岸堤を越流して一気に村内を貫流したため、避難途中の住民26人が犠牲となったほか、家屋や田畑も流失するなど大きな被害を被った。朝日から下流の板倉、谷戸、下山および大野市湯上地先では、約2mの浸水となった。

大野盆地では、大野市唯野~新河原間の大部分の堤防から越水し、左岸の七板と新田では破堤し、水田を流失・埋没させた。勝山市では、26日午後10時に市街地上流の右岸側の猪野、西高島地先で破堤し、県営住宅8棟を流失させた。また、市街地下流の妙金島地先でも約350mが破堤した。左岸では、勝山市下流の比島で破堤した。

松岡町上合月では、九頭竜川派川の裏川の左岸堤が破堤した。三国町では、27日午前2時過ぎに九頭竜川堤防が越水したため、浸水被害を受けた。

日野川上流部の今庄町では、26日夜半に橋立地先左岸の八飯、荒井地先の左岸合波、湯尾地先の左岸堤防が破堤し、次いで27日午前8時頃、燧地先右岸堤防道路が損壊し交通不能となった。

九頭竜川流域の被害は、流失や損壊した住家が99戸、床上浸水家屋数が1,517戸、床下浸水家屋数が5,031戸、罹災者数が31,616人にのぼった。

九頭竜川流域では、前線と台風7号による被害が発生した約40日後の9月25日~26日にかけて、再び大型台風が襲来し大災害となった。

伊勢湾台風は、9月26日午後6時過ぎに潮岬の西方15km付近に上陸し、奈良県東部から亀山付近を通過して、午後10時過ぎに福井県と岐阜県境をかすめて、午後11時には白山の東方から、27日0時には高山市の東を通って日本海に抜けた大型台風である。

九頭竜川流域では、台風が福井県東部に近づいた26日午後4時頃から雨が降り始め、27日午前5時にはやんだ。午後9時過ぎには、山間部で1時間あたり30~50mmの豪雨となった。九頭竜川上流の南大谷では、26日午後11時に時間雨量58.5mmを記録し、午後10時と合わせると2時間で104mmの豪雨となった。九頭竜川流域の山間部では、200~300mmの降雨となった。図2.1.9に総雨量分布を示す。

九頭竜川本川の水位は、最高水位が中角地点において10.4m、布施田地点で6.36mに達し計画高水位を越えた。日野川深谷地点では、計画高水位の約0.2m下にまで迫った。

九頭竜川上流の和泉村の朝日では、洪水が右岸堤を越流して一気に村内を貫流したため、避難途中の住民26人が犠牲となったほか、家屋や田畑も流失するなど大きな被害を被った。朝日から下流の板倉、谷戸、下山および大野市湯上地先では、約2mの浸水となった。

大野盆地では、大野市唯野~新河原間の大部分の堤防から越水し、左岸の七板と新田では破堤し、水田を流失・埋没させた。勝山市では、26日午後10時に市街地上流の右岸側の猪野、西高島地先で破堤し、県営住宅8棟を流失させた。また、市街地下流の妙金島地先でも約350mが破堤した。左岸では、勝山市下流の比島で破堤した。

松岡町上合月では、九頭竜川派川の裏川の左岸堤が破堤した。三国町では、27日午前2時過ぎに九頭竜川堤防が越水したため、浸水被害を受けた。

日野川上流部の今庄町では、26日夜半に橋立地先左岸の八飯、荒井地先の左岸合波、湯尾地先の左岸堤防が破堤し、次いで27日午前8時頃、燧地先右岸堤防道路が損壊し交通不能となった。

九頭竜川流域の被害は、流失や損壊した住家が99戸、床上浸水家屋数が1,517戸、床下浸水家屋数が5,031戸、罹災者数が31,616人にのぼった。

昭和34年9月台風15号による被害状況

(10) 昭和35年(1960)の台風16号による洪水

台風16号により前線が活発となり、九頭竜川本川上流域の和泉村では時間雨量50mm前後の豪雨が続き、総雨量も大谷で500mm、朝日で384mmに達した。そのため、布施田・中角・深谷地点において警戒水位を越えた。

被害は、流失家屋2戸、浸水家屋109戸、田畑の流失・埋没・冠水148haであった。

(11) 昭和36年(1961)の第二室戸台風(台風18号)による洪水

9月16日午前9時30分頃室戸岬付近に上陸した台風18号は、昭和9年(1934)の室戸台風とほぼ同じコースを通って北東に進み、神戸の東部から京都府南部をかすめ、午後3時頃に福井県の小浜市と敦賀市の間を通過して若狭湾に抜けた。この時の中心気圧は940hPa、最大風速55m/s、東側370km、西側100km以内は暴風雨であった。その後、台風は北東に向きを変えて次第に速さを増し、越前町付近を通り午後4時には坂井郡三国町付近に達し、午後5時には能登半島を横ぎり富山湾に抜けた。

九頭竜川本川上流の奥越地方では、14日昼頃より夜半にかけて雷を伴った強い雨が降り、1時間50mmを越す局地的な集中豪雨となった。南大谷では15日午後3時より8時までの5時間に240mmを記録した。その後、雨は16日正午過ぎより強まり、午後4時~6時過ぎまで1時間40mmを越える豪雨となり、降り始めからの総雨量が平野部で100~200mm、山間部で 200~450mmとなった。図2.1.10に総雨量分布を示す。

この台風がもたらした降雨により、九頭竜川の中角地点と布施田地点、日野川の深谷地点で計画高水位を突破し、昭和34年の伊勢湾台風時の水位と同程度の高水位を記録した。

九頭竜川流域の被害は、流失や損壊した住家が125棟、床上浸水家屋数が1,740棟、床下浸水家屋数が2,621棟、被害額が5,778百万円にのぼった。

台風16号により前線が活発となり、九頭竜川本川上流域の和泉村では時間雨量50mm前後の豪雨が続き、総雨量も大谷で500mm、朝日で384mmに達した。そのため、布施田・中角・深谷地点において警戒水位を越えた。

被害は、流失家屋2戸、浸水家屋109戸、田畑の流失・埋没・冠水148haであった。

(11) 昭和36年(1961)の第二室戸台風(台風18号)による洪水

9月16日午前9時30分頃室戸岬付近に上陸した台風18号は、昭和9年(1934)の室戸台風とほぼ同じコースを通って北東に進み、神戸の東部から京都府南部をかすめ、午後3時頃に福井県の小浜市と敦賀市の間を通過して若狭湾に抜けた。この時の中心気圧は940hPa、最大風速55m/s、東側370km、西側100km以内は暴風雨であった。その後、台風は北東に向きを変えて次第に速さを増し、越前町付近を通り午後4時には坂井郡三国町付近に達し、午後5時には能登半島を横ぎり富山湾に抜けた。

九頭竜川本川上流の奥越地方では、14日昼頃より夜半にかけて雷を伴った強い雨が降り、1時間50mmを越す局地的な集中豪雨となった。南大谷では15日午後3時より8時までの5時間に240mmを記録した。その後、雨は16日正午過ぎより強まり、午後4時~6時過ぎまで1時間40mmを越える豪雨となり、降り始めからの総雨量が平野部で100~200mm、山間部で 200~450mmとなった。図2.1.10に総雨量分布を示す。

この台風がもたらした降雨により、九頭竜川の中角地点と布施田地点、日野川の深谷地点で計画高水位を突破し、昭和34年の伊勢湾台風時の水位と同程度の高水位を記録した。

九頭竜川流域の被害は、流失や損壊した住家が125棟、床上浸水家屋数が1,740棟、床下浸水家屋数が2,621棟、被害額が5,778百万円にのぼった。

(12) 昭和39年(1964)7月の洪水

7月6日夜から7日夜にかけて梅雨前線が福井県北部付近に停滞しているところへ、低気圧が前線上を山陰沖に東進したため降雨があり、8日正午前後には奥越地方の中小河川が増水し、午後5時頃には九頭竜川や足羽川の中流域(福井市)でも水位が高くなり、被害が発生し始めた。9日午前3時頃に若狭湾付近において低気圧が発生し、再び前線が活発になって、総雨量が平野部で約200mm、山沿地方で300~400mmに達した。このため、中角・深谷地点において警戒水位を越え、布施田地点では計画高水位を越えた。

九頭竜川流域の被害は、流失・損壊した住家が1棟、床上浸水家屋数が2,435棟、床下浸水家屋数が3,612棟、農地および宅地等の浸水面積が8,593ha、被害額が565百万円にのぼった。

(13) 昭和40年(1965)9月の洪水

九頭竜川流域で昭和40年9月に連続して発生した洪水は、明治以降の記録に残る洪水のなかで最大規模のものとなった。九頭竜川流域では、9月8日から18日までの10日間に台風23号、前線による集中豪雨(奥越豪雨)、台風24号と連続して豪雨に見舞われ、記録的な雨量となった。

9月8日から18日までの九頭竜川流域の被害は、流失した住家が114棟、損壊・床上浸水家屋数が3,467棟、床下浸水家屋数が7,504棟、一般資産等被害額が2,486百万円に及ぶ大災害となった。

7月6日夜から7日夜にかけて梅雨前線が福井県北部付近に停滞しているところへ、低気圧が前線上を山陰沖に東進したため降雨があり、8日正午前後には奥越地方の中小河川が増水し、午後5時頃には九頭竜川や足羽川の中流域(福井市)でも水位が高くなり、被害が発生し始めた。9日午前3時頃に若狭湾付近において低気圧が発生し、再び前線が活発になって、総雨量が平野部で約200mm、山沿地方で300~400mmに達した。このため、中角・深谷地点において警戒水位を越え、布施田地点では計画高水位を越えた。

九頭竜川流域の被害は、流失・損壊した住家が1棟、床上浸水家屋数が2,435棟、床下浸水家屋数が3,612棟、農地および宅地等の浸水面積が8,593ha、被害額が565百万円にのぼった。

(13) 昭和40年(1965)9月の洪水

九頭竜川流域で昭和40年9月に連続して発生した洪水は、明治以降の記録に残る洪水のなかで最大規模のものとなった。九頭竜川流域では、9月8日から18日までの10日間に台風23号、前線による集中豪雨(奥越豪雨)、台風24号と連続して豪雨に見舞われ、記録的な雨量となった。

9月8日から18日までの九頭竜川流域の被害は、流失した住家が114棟、損壊・床上浸水家屋数が3,467棟、床下浸水家屋数が7,504棟、一般資産等被害額が2,486百万円に及ぶ大災害となった。

1) 台風23号(9月8日~11日)

9月9日午前9時頃から翌日午前9時までの雨量は、九頭竜川流域の山間部で100mm前後、平野部で30~50mm程度であった。台風が日本海に抜ける10日午前12時頃から福井県は暴風雨圏内に入った。その午前11時~午後1時にかけて、奥越地方山間部で1時間に20~30mmの強雨があったが、午後2時には雨も弱まった。降り始めからの総雨量は、山間部で200mm前後、平野部で50~100mmであった。図2.1.11に総雨量分布を示す。

台風23号による人的被害は、死者3人、重軽傷者73人であった。

台風23号の特徴は、風台風であり9月10日午後1時43分に最大瞬間風速42.5m/sを記録した。また、奥越地方の山間部では9~10日の2日間に200mm前後の降雨があったが、多雨域が狭く、平野部でも比較的少ない降雨であったこから洪水による被害は少なかった。

2) 奥越豪雨(9月13日~16日)

前線が台風24号の北上とともに北へ押し上げられ、14日には本州上に停滞したため、いたるところで集中豪雨となった。

福井気象レーダによると強雨域は、奥越地方を中心に南北に細長く、岐阜県揖斐川上流から福井県大野郡西谷村まで約50kmに及んだ。九頭竜川流域では、奥越地方に集中して激しい降雨が生じた。14日午後9時前後には雷を伴う豪雨となった。その後、15日朝になっても強雨域は変わらず、午後3時を過ぎてから東の方に動き出し、集中豪雨は終息に向かった。

13日から15日までの流域最大雨量は、真名川流域の本戸で時間雨量89mm(14日午後8~9時)、日雨量844mm(14日9時~15日9時)、総降水量1,044mm(13日9時~16日9時)を 記録した。また、午後7時から12までの5時間に400mmと、まさに滝のような雨が連続した。

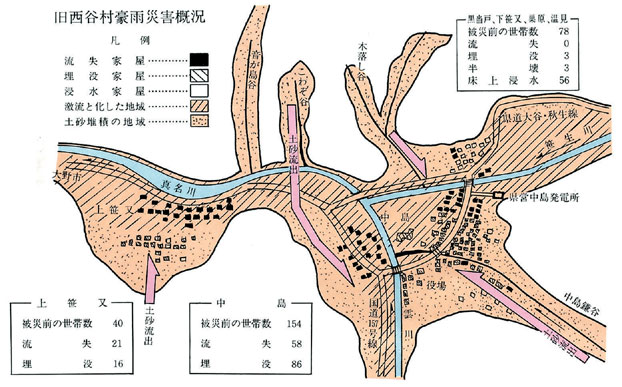

このような集中豪雨によって、西谷村中島地区では笹生川、雲川、鎌谷川の越水・氾濫に加えて土砂災害によって154世帯中58戸が流失し、86戸が土砂に埋没するという壊滅的な被害を受けた。九頭竜川流域で流出した土砂は約65万5千m3に及び、そのうち約17万5千m3土砂が中島地区に流れ込んだ。(※40.9三大風水害の記録 p.86)

九頭竜川流域の総雨量は、図2.1.12に示すとおりであり、本戸を中心に1,000mmを越す多雨域が細長く分布している。

九頭竜川の布施田地点日野川の深谷地点では、警戒水位を突破した。中角地点では、計画高水位下0.2mまで上昇した。

奥越豪雨の特徴は、 日雨量で844mm、総雨量が1,044mmという未曽有の豪雨であり、強雨域が南北に長く、幅10数km、長さ50kmの狭い区域であった。

奥越豪雨による被害状況は、死者・行方不明者11人、重軽傷者24人、全壊・半壊・流失した家屋354戸、床上浸水家屋1,052戸、床下浸水家屋1,586戸、耕地被害面積2,136haであった。9月15日には、大野市、勝山市、西谷村、和泉村に災害救助法が発動された。

9月9日午前9時頃から翌日午前9時までの雨量は、九頭竜川流域の山間部で100mm前後、平野部で30~50mm程度であった。台風が日本海に抜ける10日午前12時頃から福井県は暴風雨圏内に入った。その午前11時~午後1時にかけて、奥越地方山間部で1時間に20~30mmの強雨があったが、午後2時には雨も弱まった。降り始めからの総雨量は、山間部で200mm前後、平野部で50~100mmであった。図2.1.11に総雨量分布を示す。

台風23号による人的被害は、死者3人、重軽傷者73人であった。

台風23号の特徴は、風台風であり9月10日午後1時43分に最大瞬間風速42.5m/sを記録した。また、奥越地方の山間部では9~10日の2日間に200mm前後の降雨があったが、多雨域が狭く、平野部でも比較的少ない降雨であったこから洪水による被害は少なかった。

2) 奥越豪雨(9月13日~16日)

前線が台風24号の北上とともに北へ押し上げられ、14日には本州上に停滞したため、いたるところで集中豪雨となった。

福井気象レーダによると強雨域は、奥越地方を中心に南北に細長く、岐阜県揖斐川上流から福井県大野郡西谷村まで約50kmに及んだ。九頭竜川流域では、奥越地方に集中して激しい降雨が生じた。14日午後9時前後には雷を伴う豪雨となった。その後、15日朝になっても強雨域は変わらず、午後3時を過ぎてから東の方に動き出し、集中豪雨は終息に向かった。

13日から15日までの流域最大雨量は、真名川流域の本戸で時間雨量89mm(14日午後8~9時)、日雨量844mm(14日9時~15日9時)、総降水量1,044mm(13日9時~16日9時)を 記録した。また、午後7時から12までの5時間に400mmと、まさに滝のような雨が連続した。

このような集中豪雨によって、西谷村中島地区では笹生川、雲川、鎌谷川の越水・氾濫に加えて土砂災害によって154世帯中58戸が流失し、86戸が土砂に埋没するという壊滅的な被害を受けた。九頭竜川流域で流出した土砂は約65万5千m3に及び、そのうち約17万5千m3土砂が中島地区に流れ込んだ。(※40.9三大風水害の記録 p.86)

九頭竜川流域の総雨量は、図2.1.12に示すとおりであり、本戸を中心に1,000mmを越す多雨域が細長く分布している。

九頭竜川の布施田地点日野川の深谷地点では、警戒水位を突破した。中角地点では、計画高水位下0.2mまで上昇した。

奥越豪雨の特徴は、 日雨量で844mm、総雨量が1,044mmという未曽有の豪雨であり、強雨域が南北に長く、幅10数km、長さ50kmの狭い区域であった。

奥越豪雨による被害状況は、死者・行方不明者11人、重軽傷者24人、全壊・半壊・流失した家屋354戸、床上浸水家屋1,052戸、床下浸水家屋1,586戸、耕地被害面積2,136haであった。9月15日には、大野市、勝山市、西谷村、和泉村に災害救助法が発動された。