琵琶湖・淀川のなかまたち

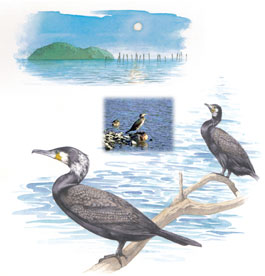

共生のむずかしさを告げる竹生島のカワウ。

カワウ(川鵜)は、北海道を除く日本全国の河川や湖で見ることのできる大型の水鳥です。滋賀県では琵琶湖の北端に位置する竹生島や近江八幡市の伊崎半島に生息し、主な河川でもその姿をよく目にします。瀬田川の下流の宇治川では、平安時代から貴族の遊びとして鵜飼が行われ、今も多くの観光客に親しまれていますが、現在の鵜飼ではカワウに代わって体が大きいウミウ(海鵜)が主役を務めています。わが国のカワウは1960年代から70年代にかけて数が大幅に減少し、一時は全国で3000羽にまで減って絶滅が危惧されました。しかし、当時と比較して水質や環境が改善されたことなど、いくつかの要因が重なり、全国で 6万羽にまで増え、琵琶湖だけでも約1万6000羽が生息するまでになりました。

その一方で竹生島ではカワウによる被害が深刻な問題となっています。カワウは高い木の上に集団で営巣しますが、巣作りのために枝を折ったり、葉を落としたり、さらに大量のフンによる肥料過多の状態をもたらし、木々の発育や下草の光合成を妨げる結果となっています。また、カワウはブラックバスやブルーギルを捕食しますが、琵琶湖のアユなども餌とするため食害が発生しています。びわ町役場では木々の枯死により斜面土砂の流出の恐れもあるとして対策を実施。羽根に物が触れることを嫌うカワウの習性を利用し、斜面にロープを張って営巣の防止を図っています。さらに、平成15年からはとうもろこしなどの植物資源を使用した生分解性の高いロープを採用。自然環境に配慮しながら、カワウとの共生の道を探っています。

カワウ:プロフィール

ペリカン目・ウ科

首と体が長く、水かきのついた足と舵の役目をする尾を上手く使い、水中の魚をかぎ形のくちばしで獲る。

くちばしは灰褐色で長く、根元は黄色で、この部分が三角にとがるウミウと見分けることができる。

潜水を得意とするが、水に潜ると羽根が濡れるため、潜水のあとは羽根を広げて乾かす。

取材協力・写真提供:琵琶湖博物館