コラム(事業紹介)

琵琶湖の総合自動観測所

北湖の安曇川沖と南湖の雄琴沖などに総合自動観測所を設置し、水位、波高、水質、風向風速、気温などの観測を行っています。観測データは、テレメーターにより琵琶湖総合管理所へ刻々と送られてきます。

北湖の安曇川沖と南湖の雄琴沖などに総合自動観測所を設置し、水位、波高、水質、風向風速、気温などの観測を行っています。観測データは、テレメーターにより琵琶湖総合管理所へ刻々と送られてきます。

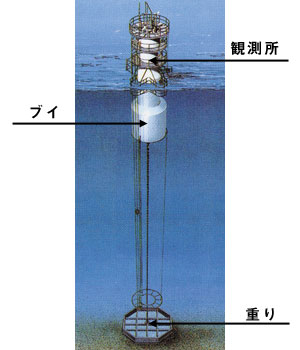

安曇川沖総合自動観測所

設置場所の水深が約70メートルと深いことから、重りとブイをワイヤーでつなぎ、観測所の揺れや傾斜を少なくしています。

|

|

雄琴沖総合自動観測所

太陽光を電気エネルギーに変えて、最大30日分まで蓄電池に蓄えながら、観測機器などに安定した電力を供給しています。

|

|

たくさんのお便りをありがとうございました。

水草なんて、気にして見ることはなかったけれど、ネジレモをはじめとする沈水植物は他の生物のためのかけがえのない存在であることを知り、自然の不思議を感じました。福井、新潟では、たいへんな被害が伝えられている今日この頃、滋賀に住む私たちも人ごとではないと感じています。治水の重要性を痛感します。

前に子供を連れて上桐生に行きました。オランダ堰堤、まだ現役と知り、びっくりしました。しかし水あそび場で子供が足を切ってしまいました。いくら水がきれいでも、サンダルなどをはいて水あそびをしましょう。

久しぶりに滋賀県を訪れ「ビワズ通信」を手にしました。ネジレモの記事、興味深く読みました。おもしろい植物ですね。雄花と雌花の写真もいっしょにのせてあるとよかったです。琵琶湖の雄大さを改めて感じましたが湖岸の植物が以前来たときより少なくなったように感じました。豊かな自然を守っていきたいですね。

毎号、市役所へ行ったときに、「ビワズ通信」をもらって帰り読んでいます。「ビワズ通信」を保存しておけば琵琶湖についてや水辺環境に、とっても物知り博士になれます。

琵琶湖のフナたちを守る取り組みを始めました。

琵琶湖の水辺環境を守る取り組みのひとつとして、10月24日(日)、新旭町針江地区において地元の小・中学生や漁業関係者、学識経験者の方々と琵琶湖河川事務所、水資源機構が仔魚の通り道となる水路を設ける試みを実施しました。

琵琶湖の水辺環境を守る取り組みのひとつとして、10月24日(日)、新旭町針江地区において地元の小・中学生や漁業関係者、学識経験者の方々と琵琶湖河川事務所、水資源機構が仔魚の通り道となる水路を設ける試みを実施しました。

とりのこされた仔稚魚を琵琶湖に導く。

琵琶湖の水位低下は、フナやコイなどの産卵にさまざまな影響を与えることがわかってきました。ヨシ帯奥地の水域では、水位の低下によって琵琶湖と分断され、ふ化した仔稚魚が湖に出られなくなることがあります。そこで、仔稚魚が琵琶湖に泳ぎ出せるように、幅2メートルほどの水路を掘って生息・成育環境を修復する試みを行いました。この取り組みには、高島郡新旭町で暮らしの水環境に関する活動をつづける「世代をつなぐ水の学校」の子どもたちや漁業関係者、さらに研究者の方々にも参加、ご協力いただきました。

作業は、2つのグループに分かれ、水域を分断している陸地部分をスコップで掘って水路を設置。とくにぬかるんだ深みでは、腰まで水に浸かりながら、泥や根などを取り除く厳しい作業が続けられました。

約1時間半に及んだ作業のあとは、それぞれの感想や意見交換を行い、多くの貴重な意見をいただきました。

今回のような新しい取り組みを通して、色々な世代や仕事を持つ人たちと、さまざまな意見を出し互いに理解を深め合いながら、環境の新たな創造に向けて、ともに歩み出していきたいと考えています。

魚の気持ちになって!を合い言葉に作業に集中 |

目印に沿って泥を取り除く |

- 参加者の感想など

-

- 予想以上に大変な作業だったが、自然を想いながら自分の手で土を掘ることが有意義だった

- もし、この試みがだめでも、また違う方法を考えればいい。とにかく行動することが大切だと感じた。

- 机上で議論するよりも、さまざまな立場の人が水辺に立って、行動することから大きな可能性が広がる。

水路が完成した時は思わず歓声も |

|