琵琶湖・淀川のなかまたち

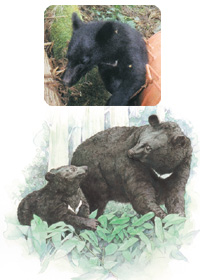

奥山の環境保全から始まるツキノワグマとの共生。

現在、滋賀県内には百数十頭のツキノワグマが生息するといわれていますが、その数はたいへん少なく、“滋賀県で大切にすべき野生生物”の中でも希少種に指定され、被害対策に努めながら保護することが課題となっています。

昨年秋には全国的に人里でのクマの出没が相次ぎましたが、滋賀県でも、広葉樹林の減少などがクマの生活行動に影響をもたらしていると考えられています。また、台風などによって、餌となる木の実が少なくなったことも可能性としてあげられています。

ツキノワグマの保全については、林業への皮剥ぎ被害を防ぐため、植林した木にビニールテープを巻くなどして防除をはかるとともに、数年前より移動放獣という方策に取り組んでいます。これは、人里に出没し、初めて捕獲されたクマについて、唐辛子スプレー等で脅威を与えてから山に返すというものです。昨年だけで19頭のツキノワグマの移動放獣が実施されました。

今後はこのような取り組みに加えて、私たち一人ひとりが自然への理解を深め、貴重な食料を供給する広葉樹林を守り育て、ツキノワグマが安心して生活できる生息環境を確保する、広い視野に立った保全策が共生のテーマとなるでしょう。

ツキノワグマ・プロフィール

頭胴長110〜150cm、体重40〜120kg程度。滋賀県では現在、100kgを越すものは極めてまれである。植物食の強い雑食性で、最も重要な食物は、ブナ、ミズナラ、クリなどの堅果類。行動範囲は広く、オスでは50km2 にもおよぶことがある。県内での生息エリアは湖西から湖北にかけての山系が中心である。

写真提供:滋賀県森林センター・里山獣類研究所(小林勝志)

取材協力:滋賀県琵琶湖環境部 自然環境保全課 自然公園・野生生物担当