序

琵琶湖へ直接流入する一級河川は118本ありますが、琵琶湖から流出する河川は、瀬田川の1本だけです。しかし、昔の瀬田川は川幅が狭く、田上山からの土砂が流出して川底にたまり疎通能力を小さくし、琵琶湖周辺では洪水による大きな被害を受けていました。

また、琵琶湖の洪水は、河川の場合と異なり、水位上昇、低下ともに時間がかかり、洪水は長期間に及びました。

また、琵琶湖の洪水は、河川の場合と異なり、水位上昇、低下ともに時間がかかり、洪水は長期間に及びました。

■明治以降の琵琶湖の記録的な大洪水

| 年月日 | 気象状況 | 被害状況 |

|---|---|---|

|

明治18年(1885) |

台風 | 明治大洪水 |

| 6月の強雨や台風による豪雨のため、湖水位が2.71mに達し、田畑約11800haが浸水。浸水日数は140日に及んだ。下流の淀川でも各所で堤防が決壊。 | ||

| 明治29年(1896) 9月12日 |

台風 前線 |

琵琶湖大水害 |

| 未曾有の大豪雨により、湖水位は3.76mに達し、浸水面積は約14800haに及んだ | ||

|

大正6年(1917) |

台風 | 大正大洪水 |

| 台風による豪雨のため、湖水位は1.43mに上昇し、浸水家屋約3500戸、浸水日数は50日に及んだ。 | ||

| 昭和28年(1953) 9月27日 |

台風 | 台風13号 |

| 台風により湖水位は1mに上昇し、浸水面積は約6000haに及ぶ。琵琶湖下流では、宇治川左岸堤が決壊し、約2800haが浸水した。 | ||

| 昭和34年(1959) 8月13日~14日 |

台風 前線 |

台風7号(5907)・土佐沖低気圧 |

| 台風による豪雨により、湖水位は1mに達し、浸水家屋は19515戸に及んだ。 | ||

| 昭和34年(1959) 9月26日 |

台風 | 台風15号(5915)(伊勢湾台風) |

| 台風による豪雨により、湖水位は0.87mに達し、浸水家屋は25736戸、浸水日数は40日に及んだ。 | ||

| 昭和36年(1961) 6月26日 |

前線 台風 |

梅雨前線・台風6号(6106) |

| 梅雨前線及び台風の豪雨により、湖水位は1.1mに達し、浸水家屋は2668戸、浸水面積は4688.8ha、浸水日水は15日に及んだ。 | ||

|

昭和36年(1961) |

低気圧 | 低気圧 |

| 低気圧の豪雨により、湖水位は0.43mに達し、琵琶湖周辺の各河川で堤防の決壊被害が発生した。 | ||

| 昭和40年(1965) 9月17日~18日 |

前線 台風 |

秋雨前線・台風24号(6524) |

| 秋雨前線及び台風24号の豪雨により、湖水位は1.02mに達し、浸水家屋は13944戸、浸水面積3100ha、浸水日数10日に及んだ。 | ||

| 昭和47年(1972) 7月12日~16日 |

台風 | 豪雨・台風6号 |

| 台風による豪雨により、湖水位は0.92mに達し、浸水家屋は755戸に及んだ。 | ||

| 昭和47年(1972) 9月16日~17日 |

台風 | 台風20号 |

| 台風による豪雨により、湖水位は0.74mに達し、浸水家屋は6995戸に及んだ。 | ||

| 昭和57年(1982) 8月1日~2日 |

台風 | 台風10号 |

| 台風の豪雨により、湖水位は0.68mに達し、浸水家屋は1221戸に及んだ。 | ||

| 平成2年(1990) 9月15日~20日 |

前線 台風 |

秋雨前線・台風19号 |

| 秋雨前線及び台風の豪雨により、湖水位は0.7mに達し、浸水家屋は1608戸、田畑浸水面積は3160haに及んだ。 | ||

| 平成7年(1995) 5月11日~15日 |

大雨 | 大雨 |

| 大雨により、湖水位は0.95mに達し、浸水家屋は39戸、湖岸の浸食崩壊の被害も発生した。 | ||

| 平成25年(2014) 9月15日~16日 |

台風 | 台風18号 |

| 台風の豪雨により、湖水位は0.77mに達し、琵琶湖周辺の河川で堤防の決壊被害が発生、浸水家屋は528に及んだ。 |

今も残る洪水の跡

明治29年(1896年)9月に琵琶湖流域で発生した洪水は、記録的なものでした。記録によると、琵琶湖周辺にあるほとんどの市町村が浸水による被害を被り、その期間は237日の長期にわたったとされています。

この大水害は、9月3日から12日の10日間に、1,008mmという滋賀県の年間雨量約1,900mmの半分以上に匹敵する雨が降り、特に7日は1日で597mmという大豪雨が発生したことによるものです。そのため琵琶湖の水位がプラス3.76mまで急上昇し、周辺地域に大洪水をもたらしたのでした。

この大水害を後世に語り継ぐために洪水位を記録した石標や痕跡が今もなお各地に残されており、これらを訪ねることによって、洪水の激しさや恐ろしさを知ることができます。

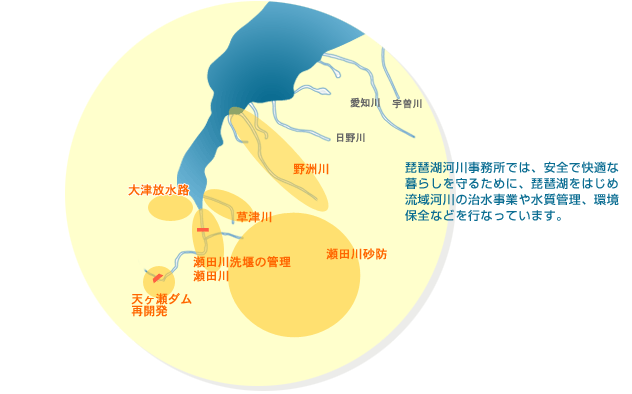

安全な暮らしを守るために

先人達の取り組み

昔から琵琶湖周辺に住む人々は、湖の洪水が引き起こす浸水に苦しめられてきました。

その一方で、水を治める努力も重ねられました。琵琶湖の治水に重要な役割を果たす瀬田川の 川浚 かわざら えは、奈良時代の僧・ 行基 ぎょうき をはじめ、多くの先人達が取り組みました。

■奈良時代~江戸時代

行基(ぎょうき)の瀬田川開削(かいさく)計画

奈良時代の僧・ 行基 は「琵琶湖の洪水を防ぐには瀬田川を開削して湖水の流れを良くするしかない」と考えました。この考えから、川の中に飛び出ている大日山を切り取ろうとしたのですが、大日山を切り取ってしまうと、今度は下流で氾濫が起こるかも知れないことにも考え至ります。 行基 は氾濫を恐れて、工事を断念したのでした。

行基 はこの工事の断念にあたって山頂に大日如来をお祭りし「今後この山を切り取ろうとすればたたりがある」との言い伝えを残しました。そのため、明治になるまで大日山に手につける者は出ませんでした。

藤本太郎兵衛親子の活躍

高嶋郡深溝村の庄屋、藤本太郎兵衛の親子三代にわたる努力によって、 自普請 による本格的な 川浚 えが実現しました。

河村瑞賢(かわむらずいけん)の大普請(だいふしん)

江戸時代、洪水に悩む湖周辺の人々が、幕府に何度も瀬田川の 川浚 えを 嘆願 した結果、数度の 普請 (工事)が実現しました。そのうち元禄12年(1699)の普請では、 河村瑞賢 が工事の指揮をとりました。瑞賢は現在の瀬田橋から旧洗堰までの東岸を切り取るとともに、黒津八島の洲を崩して2つの島とし、通水を良くしました。工費は幕府が一時立て替えた後、周辺の村々に3年の 年賦 で割り当てられました。

■明治・大正時代

大越亨(おおこしとおる)知事の活躍

瀬田川改修の重要性を見抜いた 大越亨 知事は、 浚渫 工事を内務省に上申しました。流域府県とも交渉を重ねた結果、明治26年、部分的に工事が実現しました。

大日山の切り取り

明治34年(1901)、奈良時代に行基が断念して以来、手つかずだった大日山が初めて切り取られ、瀬田川の流れが増大します。

南郷洗堰(旧洗堰)の築造

中井弘知事が堰の必要性を説き、明治38年に完成しました。堰はレンガ造りで、開閉は人力でしたが、当時としては画期的なものでした。

■近代の治水事業

瀬田川洗堰(新洗堰)の築造

昭和36年、瀬田川改修計画の一環として、新洗堰が完成。自動操作のため、操作時間は大幅に短縮。水量を正確に放流することが可能となりました。

琵琶湖総合開発事業の終結

平成9年(1997)、“湖周辺などの洪水被害を解消するための治水”“琵琶湖の自然環境を守るための保全”“琵琶湖の有効利用をはかるための利水”を3本の柱に、国・県・市町村・水資源開発公団などが25年間もの歳月をかけ、一丸となって実施したのが琵琶湖総合開発事業です。この事業がようやく終結したのは、平成9年(1997)8月7日でした。