野洲川について

野洲川はかつて、「近江太郎」といわれたほどの暴れ川で、記録に残るような大災害を何度ももたらしました。

しかし、その反面人々の暮らしを育む豊かな川としていつもそばにありました。

放水路として付け替えられ、安全な川となった野洲川はいま、ふるさとの川としてもよみがえろうとしています。

しかし、その反面人々の暮らしを育む豊かな川としていつもそばにありました。

放水路として付け替えられ、安全な川となった野洲川はいま、ふるさとの川としてもよみがえろうとしています。

国土交通省 河川局情報Webサイト内 百科事典“日本の川”野洲川ページもご覧ください。

事業

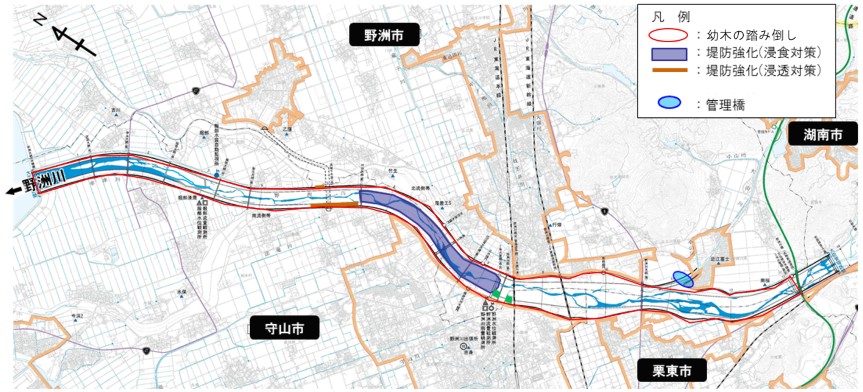

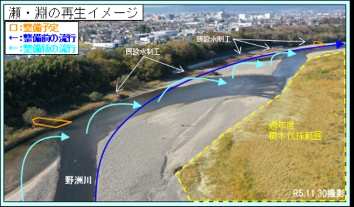

野洲川の改修、河道内の維持管理

浸透に対する所要の安全度が確保されていない区間の堤防強化(浸透対策)を実施します。また澪筋が大きく偏流し、水衝部における護岸・根固めの浮き上がりなど河川構造物に影響を及ぼす恐れがある区間について、堤防強化(侵食対策)により河川管理施設の防護を図ります。

さらに、樹木による洪水時の流れの阻害を抑制するため、幼木の踏み倒しを実施し、激甚化する風水害から人命・財産への被害を防止・最小化させるなど、流下能力の向上に向けた取り組みを実施します。

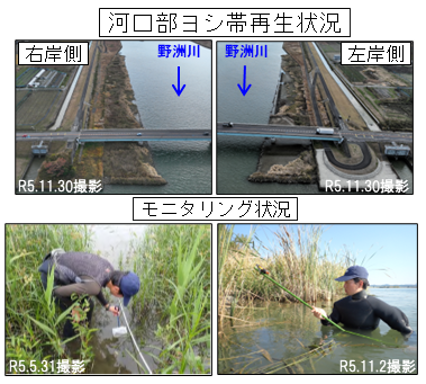

野洲川の自然再生

野洲市MIZBEステーションかわまちづくり協議会

かつては暴れ川であった野洲川の北流(現北流側帯)において、災害時には、緊急復旧活動や水防活動を迅速に行うための拠点となり、平常時には地域の活性化や賑わいを創出する「MIZBEステーション」の整備を進めるとともに、河川空間とまち空間が融合した新たな河川空間を活用した地域の賑わいを創出する「かわまちづくり計画」を策定し、整備を進めます。

「次代の社会を支える高等専門人材の育成」及び「技術者育成・交流のハブとしての地域産業・社会への貢献」を設置目的として、野洲川の北流側帯に隣接し、「滋賀県立高等専門学校」の整備が進められています。

「かわまちづくり」 (MIZBE ステーション含む)と、滋賀県が推進する「滋賀県立高等専門学校」が一体となった空間形成となるよう、国・県・市が連携し事業化に向け調整を図ります。

河川環境の保全

「川でなければできない利用、川に活かされた利用」を重視する観点から、河川敷における占用施設の新設及び更新の許可にあたっては、学識経験者、地域特性に詳しい方からなる河川保全利用委員会を設置してご意見を伺っています。

平成20年度には、河川を周辺環境や地域の特性に応じた方法で、将来に保全・継承することを目的として、河川敷利用の基本理念・基本方針の公表を行いましたが、その後、令和4年度には、河川公園の防災機能としての役割や治水に資する高水敷利用の観点から基本理念等の一部見直しを図り、近年の水害状況や社会情勢等の変化にも適応しつつ、河川環境の保全に努めています。

平成20年度には、河川を周辺環境や地域の特性に応じた方法で、将来に保全・継承することを目的として、河川敷利用の基本理念・基本方針の公表を行いましたが、その後、令和4年度には、河川公園の防災機能としての役割や治水に資する高水敷利用の観点から基本理念等の一部見直しを図り、近年の水害状況や社会情勢等の変化にも適応しつつ、河川環境の保全に努めています。

野洲川の維持管理

堤防の除草

堤防や護岸などの構造物の状態を外観で目視確認できるよう、全区間において年2回(梅雨期前と台風期の後)を標準として、堤防等の除草実施しています。

樹木の伐採

構造物に損傷を与える恐れのある樹木や川の流れを妨げている樹木の伐採、ブルドーザーによる幼木の踏み倒しを行い、河川の流下能力を確保します。

施設の点検・補修

管理施設を適正に維持し、安全に利用できるよう、損傷箇所や危険箇所の点検を行い、必要に応じて補修等の対策を実施します。

水難事故防止対策

野洲川落差工では、遊泳や飛び込みが多数見られることから、立入禁止看板の設置や河川巡視員等による注意喚起、啓発チラシの配布を実施しています。

歴史

野洲川~歴史1

野洲川は、現在の河道をつくる以前は2つに分かれていました。

野洲町竹生あたりから分かれた南流と北流は、両方の川幅を合わせても上流より狭く、曲がりくねり、河床の高い天井川でした。

そのため、大雨で水が増えると流れてきた水が直接堤防にあたり、どうしても切れやすい状態だったのです。

野洲川の南流と北流がほぼ固定したのは14世紀のことですが、それ以来記録に残るような大水害が約10年に1回の割合で発生し、沿川の人々を苦しめました。

野洲町竹生あたりから分かれた南流と北流は、両方の川幅を合わせても上流より狭く、曲がりくねり、河床の高い天井川でした。

そのため、大雨で水が増えると流れてきた水が直接堤防にあたり、どうしても切れやすい状態だったのです。

野洲川の南流と北流がほぼ固定したのは14世紀のことですが、それ以来記録に残るような大水害が約10年に1回の割合で発生し、沿川の人々を苦しめました。

野洲川~歴史2

洪水のたびに苦しんできた野洲川下流域の人々は、長い間をかけて堤防を丈夫なものにしてきました。

しかし、どんなに堤防を手直ししても南北の川の河床は高くなるばかりで、ひとたび洪水がおきると災害が増々大きくなる恐れがありました。

そこで昭和33年、野洲川改修が国の大きな事業として取り組まれることになりました。

その方法は南北の川を手直しするものではなく、南北に分かれるあたりからほぼ直線に幅約330mの平地化された新しい河川を建設するというものでした。

その新しい野洲川の建設には着工から完成まで8年という歳月をかけ、昭和54年6月2日ついに通水しました。

しかし、どんなに堤防を手直ししても南北の川の河床は高くなるばかりで、ひとたび洪水がおきると災害が増々大きくなる恐れがありました。

そこで昭和33年、野洲川改修が国の大きな事業として取り組まれることになりました。

その方法は南北の川を手直しするものではなく、南北に分かれるあたりからほぼ直線に幅約330mの平地化された新しい河川を建設するというものでした。

その新しい野洲川の建設には着工から完成まで8年という歳月をかけ、昭和54年6月2日ついに通水しました。

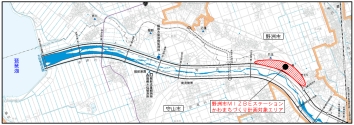

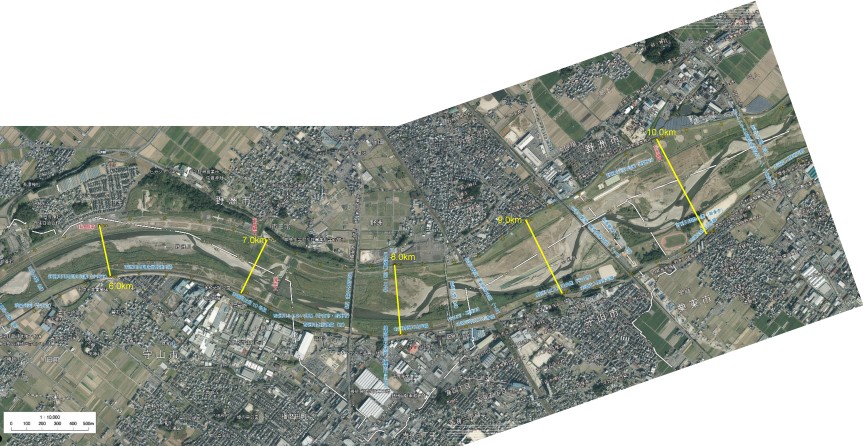

野洲川の横断図

国土交通省では、河川を適切に管理するために、河川内にて定期的に縦横断測量(縦断とは河川の上下流方向、横断とは川幅方向)を実施しております。

この測量結果を基に河川区域の状況変化を把握し、河川計画に反映することとしております。

横断測量は河川距離標毎(概ね200m間隔)で実施しております。

ここに掲載したデータは平成15年実施の結果によるものです。

利用上の注意

横断図を利用するにあたって、次の点にご注意願います。

- 掲載横断図及び平面図(右)については、国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所が著作権を有しており、その扱いは日本の著作権法に従います。

- ご利用・ご転載の際には、お問い合わせフォームでご連絡の上、「国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所提供」または「Copyright © 2004 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan, Biwako Office of River All rights reserved」と明記願います。

- 各PDFへの外部からのリンクはお断りいたします。

単位:km

単位:km

単位:km