越中三叉

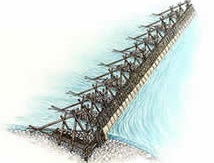

鳴鹿周辺では、九頭竜川から農業に使う水を取り入れるために、さまざまな工夫がされていました。越中三叉は、木や石を使ってつくられた堰で、川をせき止めるための代表的なものでした。ここには、その時代と同じ大きさ、材料で作られた模型を展示しています。

昔の取水の工夫

昔の越中三叉がどのような形でつかわれていたかを、図や写真で説明します。

越中三叉体験模型

鳴鹿付近では、昔、川に「越中三叉」を築き、川の水をせき止めて、水田などの為に水を引いていました。しかし、大雨などの洪水時には今と違い、堰が流されたり壊されたりしてしまい、何度も作り直すなどの大変な苦労がありました。

実際に水を流し、せき止め水田などに水を送る様子や、洪水で堰が流される様子が体験できます。昔の人の苦労や洪水対策が分かりやすく説明されています。

実際に水を流し、せき止め水田などに水を送る様子や、洪水で堰が流される様子が体験できます。昔の人の苦労や洪水対策が分かりやすく説明されています。

越中三叉のしくみ

九頭竜川の治水と歴史

九頭竜川をつくった人々

九頭竜川は昔からくずれ川と呼ばれたように、洪水のたびに田畑や住宅に被害をあたえてきました。九頭竜川の水があふれないようにするために、人々は堤防をつくったり、川の流れを変えるなど様々な工夫をしてきました。このコーナーで は洪水を繰り返す九頭竜川を、昔の人々がどのようにして克服してきたかについて、紹介しています。

テーブルの上には、年代別にエピソードが表示されています。

テーブルの上には、年代別にエピソードが表示されています。

鳴鹿大堰

川の水の量は、天気によって変わります。雨が降らない日が続くと川の水は少なくなります。そのようなときでも、飲み水や農業に使う水を必要なだけたくわえられるように、堰を作り、川の水をせき止めています。また、大雨が降って川にたくさんの水が流れてきたときは、ゲートを開けて下流にすばやく流します。また鳴鹿大堰では、魚がのぼりやすいような工夫がされています。このコーナーで は鳴鹿大堰のゲートの模型や鳴鹿大堰洪水調節ゲームなどを通して、大堰のしくみ、ゲートの操作の方法がわかりやすく解説されています。

鳴鹿大堰のしくみ

鳴鹿大堰のゲート模型を中心にして、鳴鹿大堰のしくみ、ゲート操作について説明します。

魚にやさしい魚道

魚には、速い流れでも力強く上流にのぼって行けるものと、ゆっくりとした流れでなければのぼることができないものがいます。鳴鹿大堰では、流れのゆるやかな魚道をつくり、より多くの魚が行き来できるようにしました。ここでは、魚道に設置されたライブカメラからのリアルタイムな映像を見ることができます。また川を遡上する魚の種類について説明しています。

魚道のしくみと魚たち

鳴鹿大堰には、魚の泳ぐ力に合わせて、「人工河川式魚道」と「階段式魚道」の2種類の魚道をつくっています。

ワークテーブルの上では、鳴鹿大堰の魚道を図解し、それぞれの魚道への遡上が確認された魚を紹介しています。

ワークテーブルの上では、鳴鹿大堰の魚道を図解し、それぞれの魚道への遡上が確認された魚を紹介しています。

魚道ライブカメラ

階段式魚道をのぼるアユやマスの様子がみられます。