1.発掘調査について overview

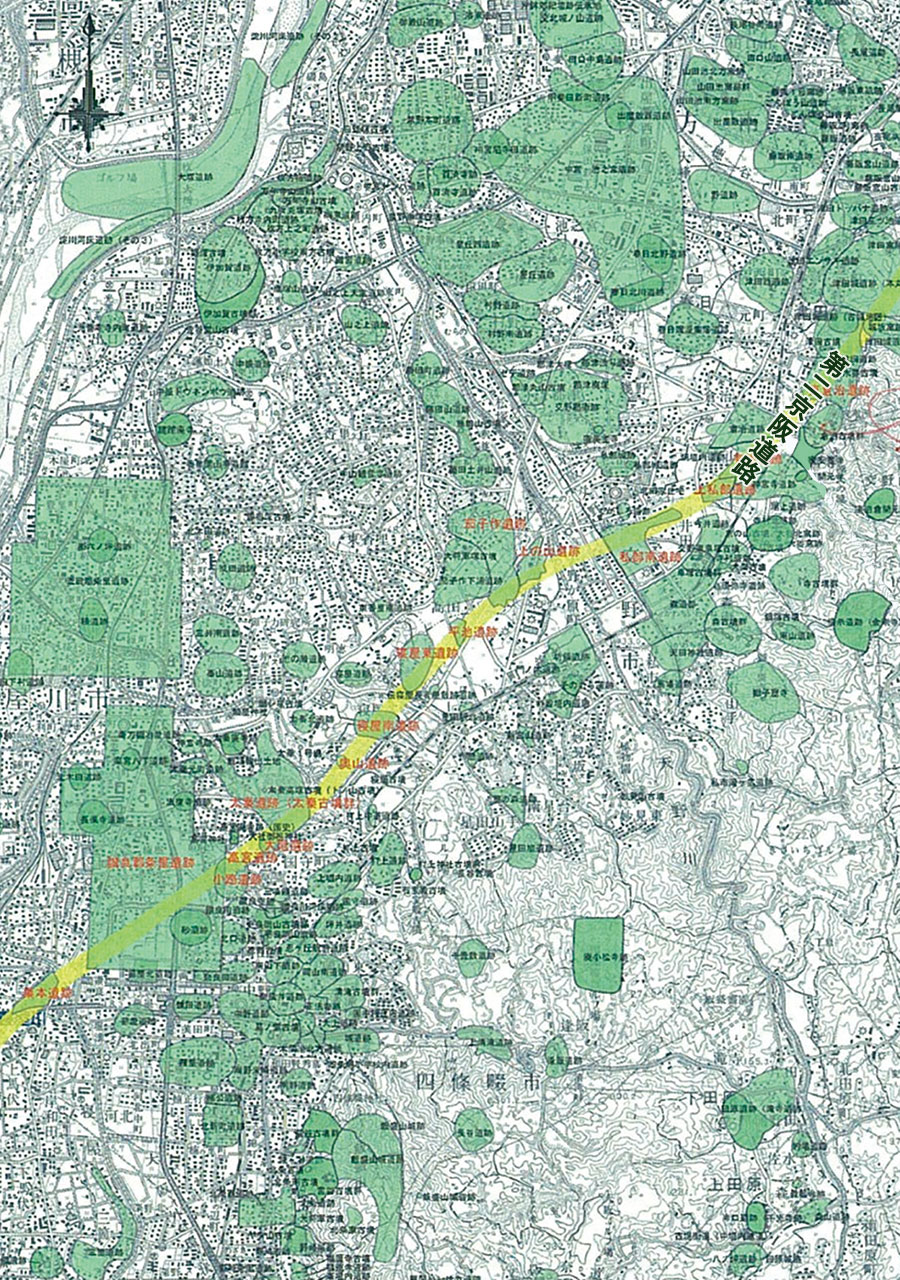

第二京阪道路の大阪府域(枚方東IC~門真JCT)における文化財調査は、平成7年(1995年)より分布調査、平成8年(1996年)は確認調査を実施し、平成14年(2002年)から本格的に発掘調査を行いました。

埋蔵文化財一覧

| 遺跡名 | 主な時代 | 主な遺構と遺物 | 市域 | 調査時期 |

|---|---|---|---|---|

| 弥生〜 安土・桃山 |

竪穴住居・火葬墓・居館・礎石建物・縄文土器・弥生土器・土師器・須恵器・灰釉陶器・緑釉陶器・青磁・白磁・褐釉陶器・瓦磚・磚仏・懸仏・短刀 | 枚方市 | 2005.12.1 〜2009.5.29 |

|

| 弥生〜室町 | 竪穴住居・溝・土杭・弥生土器・土師器・須恵器・管玉・ガラス製小玉 | 交野市 | 2003.5.1 〜2005.6.30 |

|

| 弥生〜古墳 | 方形区画(住居?)・溝・土杭・弥生土器・土師器・須恵器・石斧 | 交野市 | 2005.8.22 〜2007.12.28 |

|

| 平安〜室町 | 居館・溝・土杭・井戸・土師器・須恵器・青磁・白磁・瓦器・木製品 | 交野市 | 2002.8.22 〜2004.8.31 |

|

| 古墳〜飛鳥 | 竪穴住居・掘立柱建物・溝・土杭・井戸・土師器・須恵器・新羅土器 | 交野市 | 2003.5.27 〜2006.2.28 |

|

| 縄文〜室町 | 竪穴住居・掘立柱建物・溝・土杭・井戸・水田・しがらみ・縄文土器・弥生土器・土師器・須恵器・韓式系土器・鉄滓・子持勾玉・滑石製紡錘車・陶硯 | 交野市 | 2004.4.1 〜2009.12 |

|

| 弥生〜室町 | 独立棟持柱を持つ大形掘立柱建物・竪穴住居・掘立柱建物・溝・土杭・弥生土器・初期須恵器・土師器・須恵器 | 交野市 | 2003.5.23 〜2008.2.29 |

|

| 弥生〜室町 | 竪穴住居・溝・土杭・流路・初期須恵器・窯壁・土師器・須恵器・機織具 | 枚方市 | 2004.5.1 〜2006.2.28 |

|

| 古墳〜室町 | 掘立柱建物・溝・土杭・土師器・須恵器 | 枚方市 | 2004.6.9 〜2005.3.18 |

|

| 奈良 | 掘立柱建物・溝・土杭・谷・土師器・須恵器 | 寝屋川市 | 2002.10.16 〜2004.3.19 |

|

| 飛鳥 | 竪穴住居・掘立柱建物・溝・土杭・土師器・須恵器 | 寝屋川市 | 2003.4.1 〜2003.10.31 |

|

| 古墳 | 横穴式石室(円墳)・土師器・須恵器・管玉・耳環・大刀・鉾・鉄鏃・馬具 | 寝屋川市 | 2003.8.1 〜2004.3.31 |

|

| 弥生〜古墳 | 竪穴住居・古墳(方墳)・弥生土器・ヒスイ製勾玉・土師器・須恵器・埴輪 | 寝屋川市 | 2004.4.28 〜2005.10.31 |

|

| 弥生〜室町 | 方形周溝墓・土壙墓・木棺墓・弥生土器・石槍・土師器・須恵器・石硯 | 寝屋川市 | 2001.6.20 〜2004.9.30 |

|

| 古墳〜室町 | 竪穴住居・方形周溝墓・大形総柱掘立柱建物・溝・土壙墓・ナイフ形石器・縄文土器・土師器・須恵器・軒丸瓦・青磁・白磁・青白磁合子・烏帽子 | 寝屋川市 | 2001.6.20 〜2004.9.30 |

|

| 古墳〜奈良 | 前方後方形周溝墓・方形周溝墓・溝・土杭・土師器・須恵器・人面墨書土器 | 寝屋川市 | 2002.3.1 〜2003.4.5 |

|

| 縄文〜室町 | 竪穴住居・掘立柱建物・溝・土杭・井戸・縄文土器・弥生土器・韓式系土器・土師器・須恵器・木製鞍・移動式寵・樹皮巻鉄剣・鉄鏃・子持勾玉・軒丸瓦 | 寝屋川市 四條畷市 |

2001.11.17 〜2007.2.1 |

|

| 平安〜室町 | 掘立柱建物・溝・土杭・井戸・土師器・須恵器・瓦器・青磁・白磁・木製品 | 門真市 | 2004.4.1 〜2007.7.25 |

第二京阪道路内の遺跡分布

発行年月 2005年11月 編集・発行 財団法人 大阪府文化財センター より転載

第二京阪道路内遺跡の発掘調査記録

発行年月 2005年11月

編集・発行 財団法人 大阪府文化財センター

より転載

2.出土遺構・遺物 archaeological site

-

円形竪穴住居

(弥生時代後期後半) -

谷出土土器

-

竪穴住居(古墳時代)

-

竪穴住居出土土器

-

祭祀の場の流路

(奈良時代後半~平安時代前半) -

人面墨書土器

-

土坑郡(中世)

-

井戸

発行年月 2005年11月 編集・発行 財団法人 大阪府文化財センター より転載

第二京阪道路内遺跡の発掘調査記録

発行年月 2005年11月

編集・発行 財団法人 大阪府文化財センター

より転載

上の山(うえのやま)遺跡

上の山遺跡は、大阪府の北東部、交野市と枚方市にまたがって所在します。調査地は天野川の西側に位置し、枚方丘陵から派生して南北方向に伸びる中位段丘面上(東西幅約100m)と、中位段丘西側の開析谷、さらに中位段丘東側の低位段丘面上と天野川の氾濫原に立地します。

本遺跡は旧石器時代から中世にかけての複合遺跡です。検出された弥生時代の主な遺構は中期前半の独立棟持柱(どくりつむなもちばしら)を持つ大型堀立柱建物、中期初頭の土杭群・溝・土器溜り、竪穴住居などです。

ほかにも古墳時代前期から後期の竪穴住居群や須恵器の甕(かめ)を据えた水場遺構、古墳時代前期から飛鳥時代の流路、飛鳥・平安時代の堀立柱建物、平安時代から中世の水田遺構などが見つかりました。

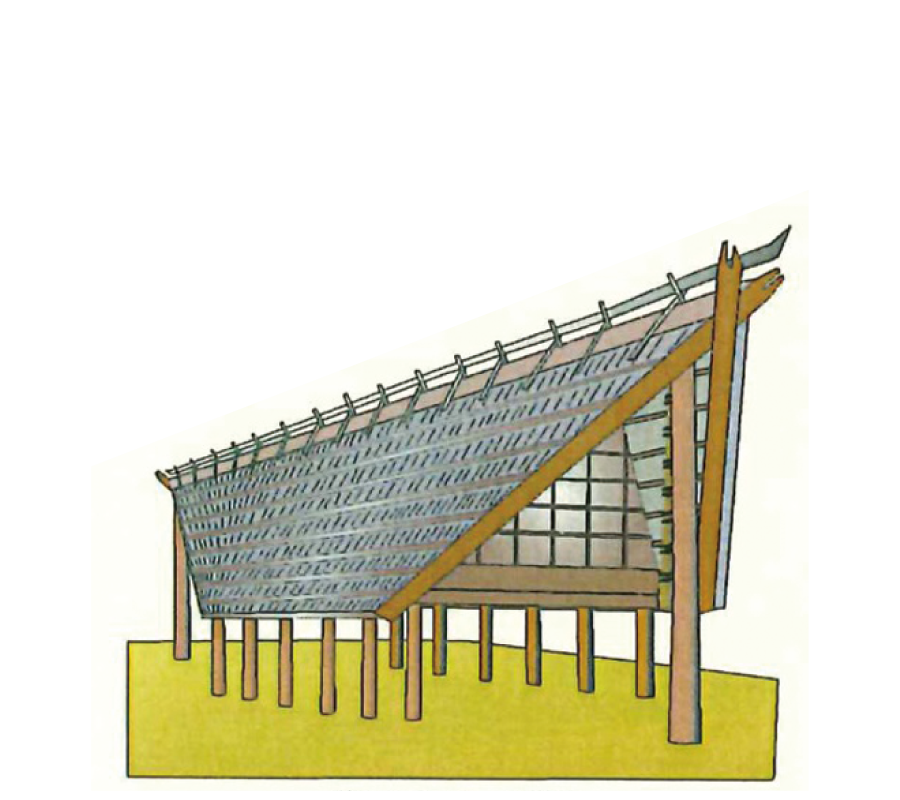

調査地中央南端部で弥生時代中期前半の独立棟持柱をもつ大型堀立柱建物を一棟検出しました。建物は遺跡が立地する中位段丘最頂部の一画につくられていました。

建物の規模は一間×五間で、床面積は39m2(24畳分)、建物の妻部から独立棟特柱までの距離は3.1mあります。側柱の柱穴の深さは、約40cmですが、独立棟特柱の深さは約90㎝もあります。柱穴の中から弥生時代中期前半(約2200年前)の土器の細片や石包丁の破片、サヌカイトの剥片などが出土しました。

独立棟持柱をもつ大型堀立柱建物の特徴は妻部から大きく離れた位置にある棟持柱で大きく張り出した屋根を支えることです。このような建物構造や、当時一般的には竪穴住居に住んでいたことなどから、特徴な建物として「集会所」「祭殿」または「神殿」であったとする意見もあります。

-

<復元イメージ図>

-

<独立棟持柱をもつ大型堀立柱建物の柱跡>

発行年月 2005年11月 編集・発行 財団法人 大阪府文化財センター より転載

第二京阪道路内遺跡の発掘調査記録

発行年月 2005年11月

編集・発行 財団法人 大阪府文化財センター

より転載

高宮(たかみや)遺跡

高宮遺跡は寝屋川市高宮・小路に位置しています。

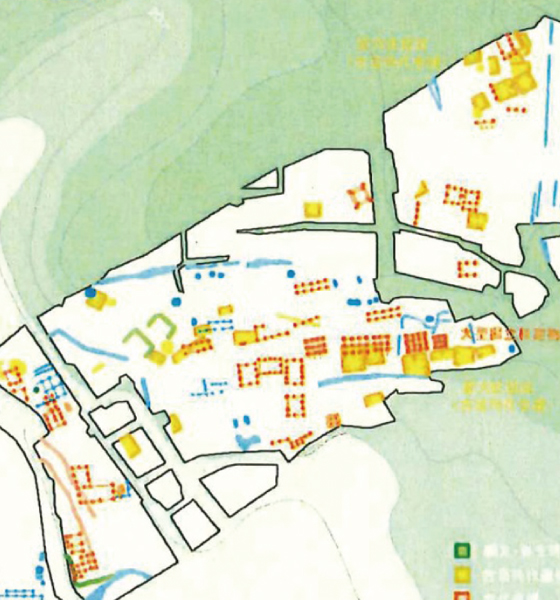

調査地は生駒山からのびる丘陵の先端部が平野へ移行する変化点にあり、眼下に広がる河内平野と大阪湾を一望する事ができる。好ロケーション地にあたります。

白鳳寺院跡として知られる高宮廃寺にも近接しており、早くから埋蔵文化財の包蔵地として周知されてきました。

旧石器から縄文時代にかけて調査地内では後期旧石器時代の国府型ナイフ形石器が出土しました。縄文時代の流路とピットからは大歳山式(縄文前期末)や星田式(縄文中期後葉)の土器片が見つかっており、周辺に居住地が存在した可能性があります。

古墳時代前期には四角形に溝を巡らせた墓(方形周溝墓)が丘陵斜面から裾部にかけて築かれました。

古墳時代中期になると、人々は斜面をひな壇状に整地して家を建てて暮らし始めます。見つかった竪穴住居からは渡来系の土器が多く出土しました。

古代(奈良~平安時代)にかけて北側の丘陵に高宮廃寺が建立されるのと前後して、調査地付近では堀立柱建物が次々と建てられました。中でも一辺1.5mをはかる大きな柱穴をもつ総柱建物は大型倉庫の一群と考えられます。

出土した遺物は7世紀後半から8世紀前半の土器が多く、この中には高宮廃寺の軒丸瓦も含まれていました。古代豪族と称される人々がこの地に住んでいたことが確実視されています。

建物群は平安時代中頃には廃絶し、人々は他所へ移動したものと考えられます。

中世(鎌倉時代)に入ると、再び集落が造られました。人々は丘陵の裾部周辺に堀立柱建物を建てて住み、南側の低地を畑地として耕し、背後の山を墓域として利用しました。

墓(土葬墓)には、武士の被り物である鳥帽子、鉄刀や土師器の皿などが副葬されていました。

建物跡周辺からは、舶来品の青磁が出土しており、有力者の居住地だった可能性があります。

-

遺構配置図

-

大型堀建柱建物群

-

ナイフ形石器(旧石器)

発行年月 2005年11月 編集・発行 財団法人 大阪府文化財センター より転載

第二京阪道路内遺跡の発掘調査記録

発行年月 2005年11月

編集・発行 財団法人 大阪府文化財センター

より転載

※第二京阪道路の大阪府域(枚方東IC~門真JCT)において、第二京阪道路内遺跡で出土した遺物につきましては、大阪府で適切に保管されています。