第二京阪道路は、「緑立つ道」の愛称で親しまれるなど豊かな「みどり」、風景になる「みち」などデザインにもこだわった周辺環境と調和した道づくりを目指し、環境や景観に配慮した道路として整備が行われました。

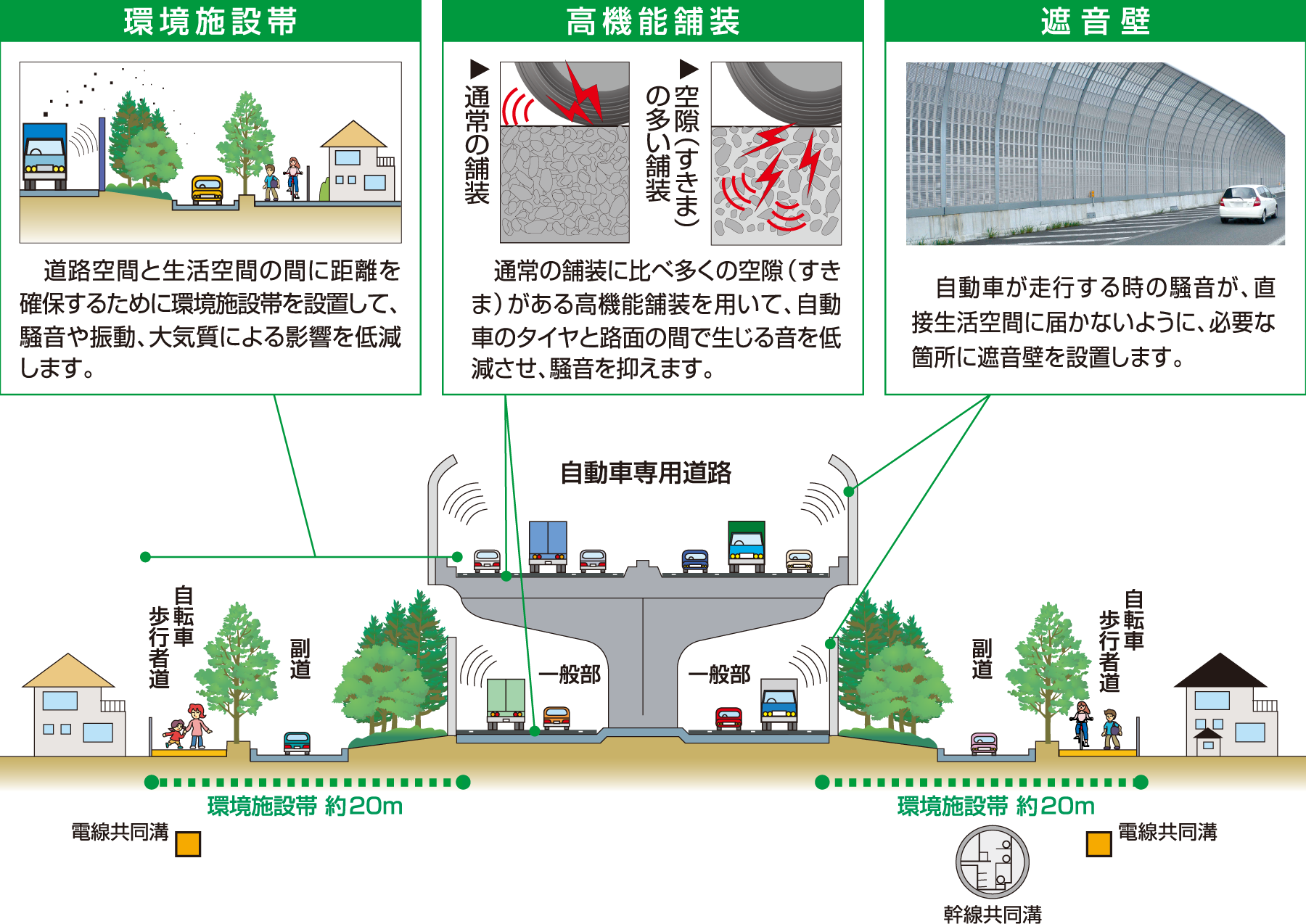

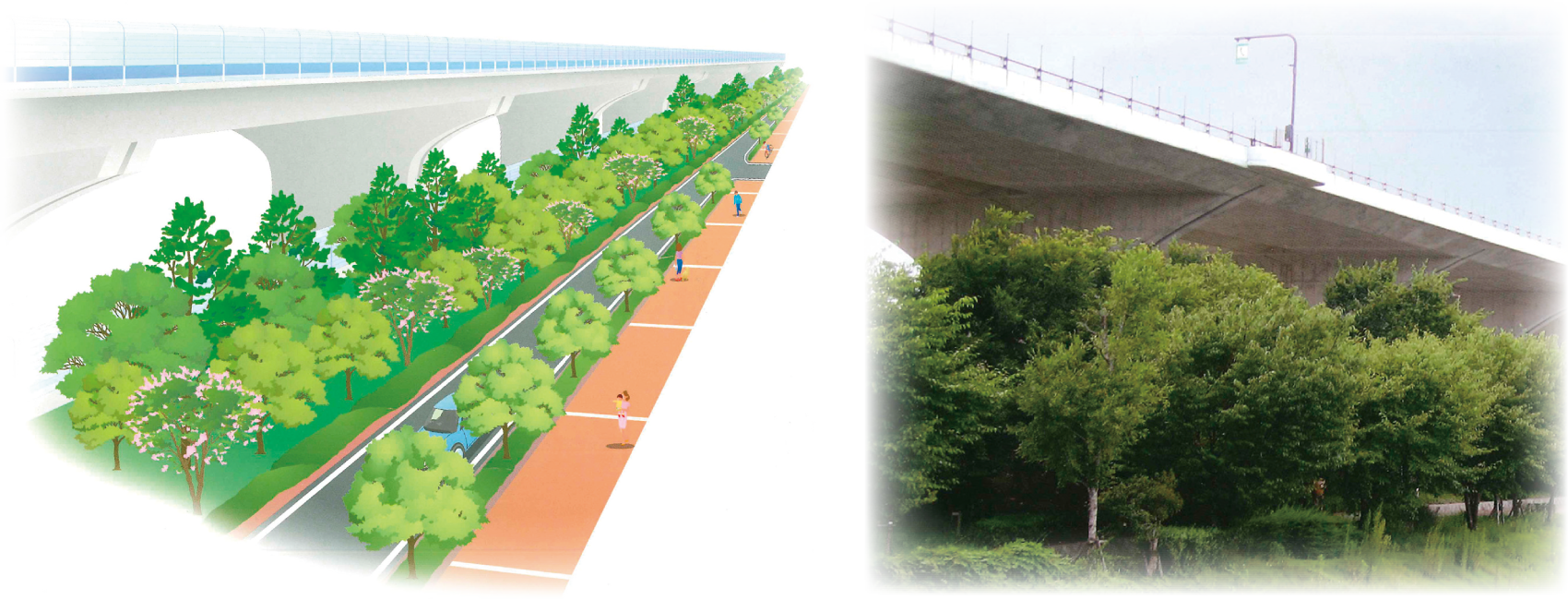

具体的には、自動車専用道路の両脇に植栽帯、副道や自転車歩行者道からなる幅員約20mの環境施設帯の設置や、遮音壁や低騒音・排水性舗装など環境対策も行っています。また、コンクリート構造物の重厚感、威圧感を和らげるため、橋脚にはアクセントのある縦スリットや滑らかな曲線処理を施したり、橋桁には生駒山系の山々や植栽帯のみどりと調和する塗装色(海松藍(みるあい))を採用したりするなど、周辺の景観に溶け込むように配慮をしています。

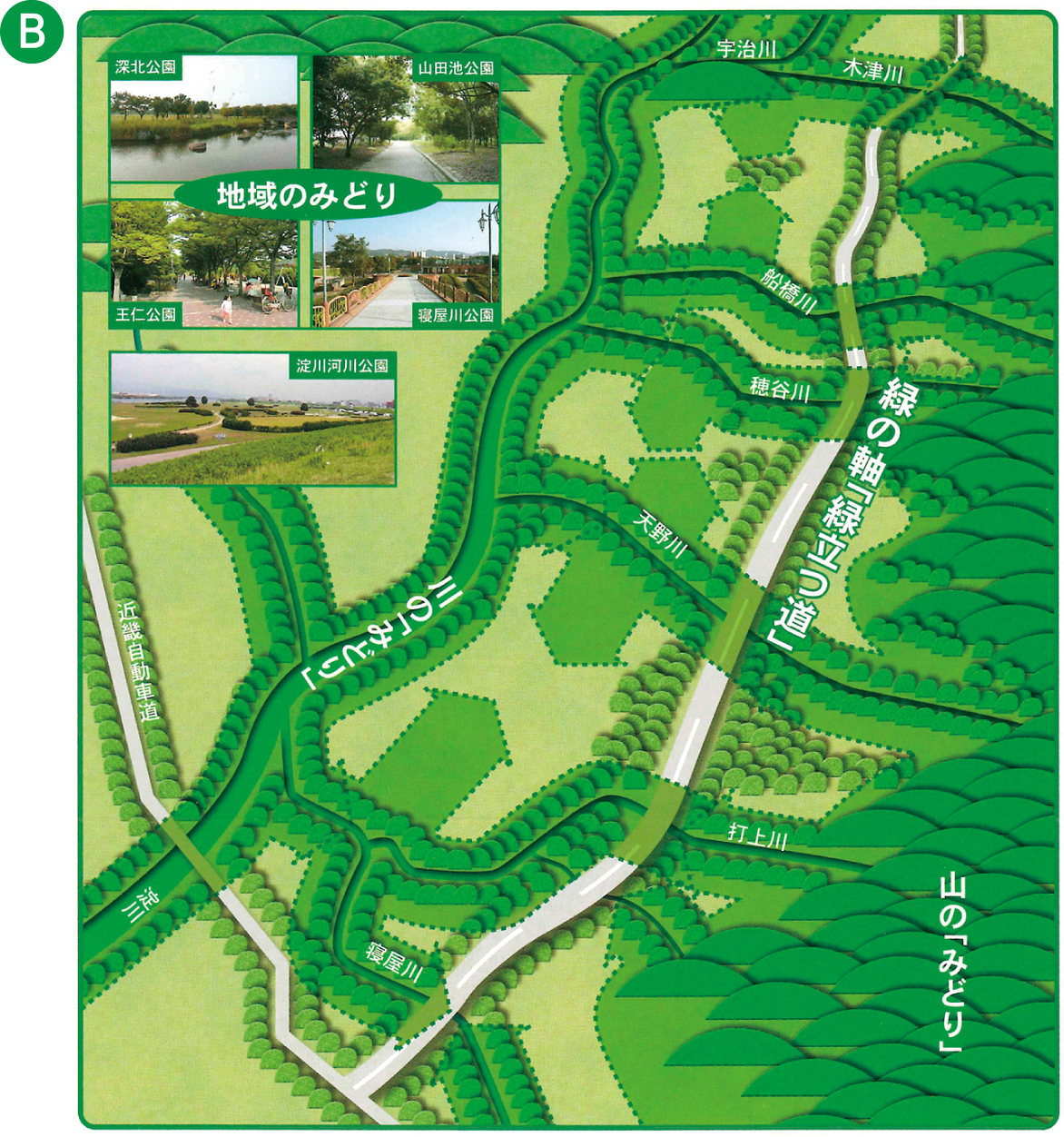

「淀川」の「みどり」と生駒山系の「みどり」の間に、「緑立つ道」という新たな「みどり」の軸ができ、交差する川などの連続した「みどり」、地域にある公園などのかたまりの「みどり」とつながって、「みどり」のネットワークを構成する。「緑の回廊」とは、「緑立つ道」という新しい「みどり」の軸形成をきっかけに、長期的に「みどり」のネットワークをつくりだそうという考えです。

豊かな「みどり」をデザイン

-

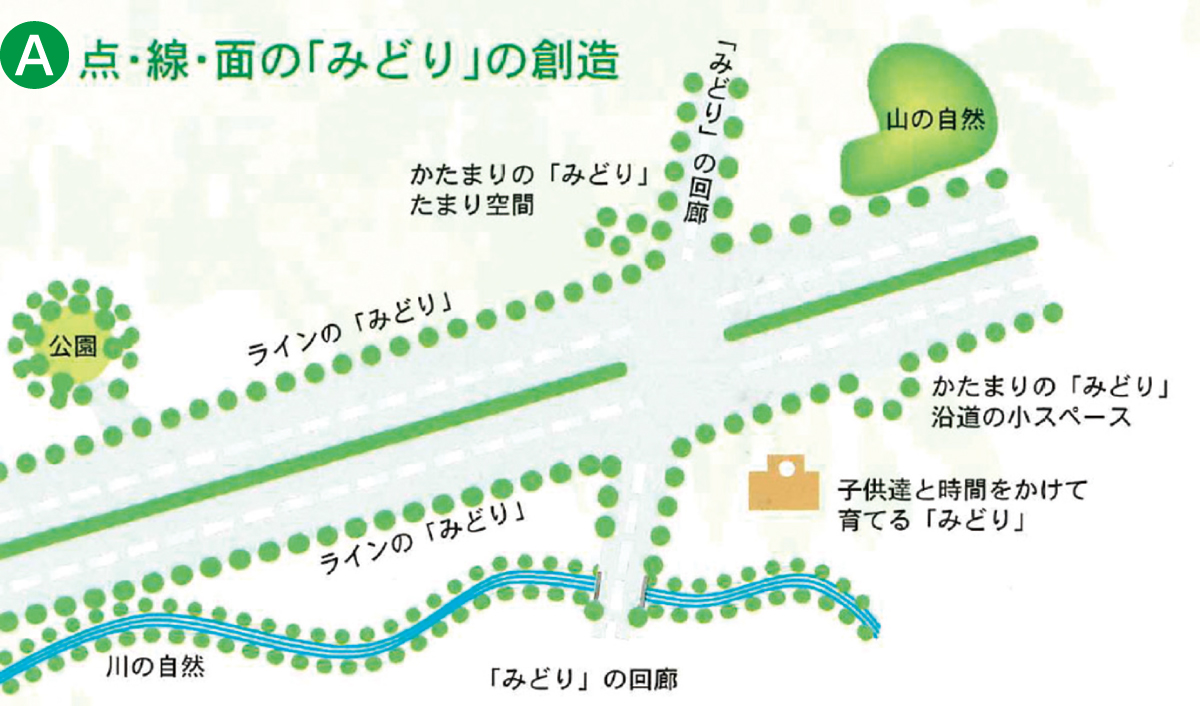

- 点・線・面の「みどり」の創造

- 都市と都市を結ぶ緑の軸として、どこまでもつながる連続感と重なり合う厚みを感じることが出来る「みどり」を目指しました。

- かたまりと線の「みどり」の創造

- かたまりの「みどり」と線の「みどり」が調和したデザインを目指しました。かたまりの「みどり」とは、「たまり・ゆとり」の空間として積極的に活用し、「まち」に「みどり」がにじみだしていきます。

-

- 緑の回廊への統合

- 「まち」ににじみ出す「みどりの回廊」の形成へとつなげます。やがて回廊は、人や鳥や虫も行き交う生き物の回廊となります。

-

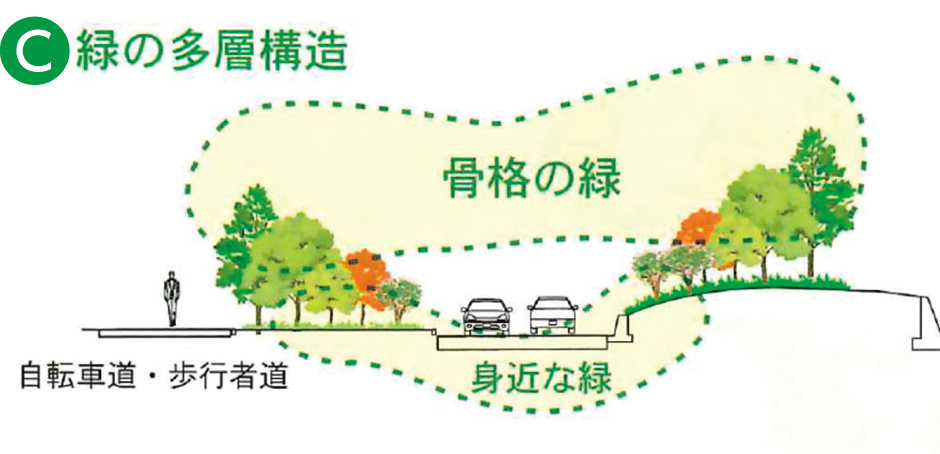

- 緑の多層構造の創出

- さまざまな樹種や樹形を組み合わせることで重層的な「みどり」空間を形成するため、緑の多層構造をデザインしました。

-

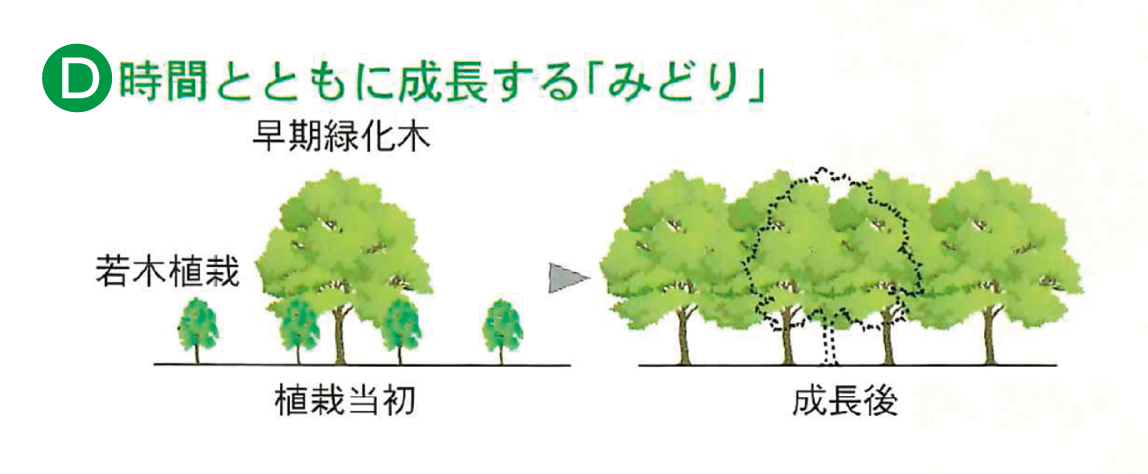

- 時間とともに成長する「みどり」の創造

- 早期に緑化を開始するとともに長期的に育てていくエージングの視点を採り入れて緑を創造します。そのために、多様な緑化手法を用いました。

-

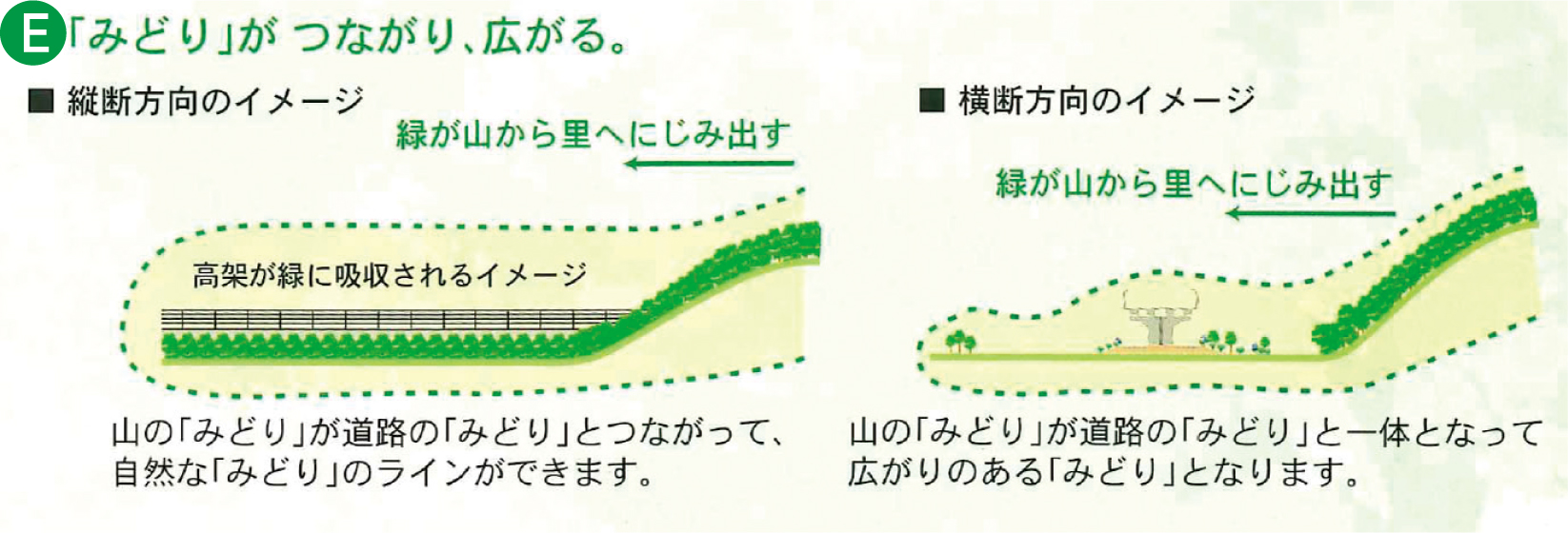

- 自然的な「みどり」の創造

- 山から「みどり」を引き出し、川の自然などと結び付けます。自然的な「みどり」を形成して、生態系を含めた環境に配慮しました。

風景になる「みち」をデザイン

-

- 安心できる「みち」の創造

- 耐震性などを考慮した構造的安定性の確保と視覚的な安定性を前提として考えました。

- 洗練された「みち」の創造

- 構造の基本形を洗練されたものとし、細部にもゆき届いたデザインを実施しました。

コンクリート橋区間のデザイン

-

- 地域の風景となる「みち」の創造

- 「みどり」と一体的にデザインを検討し、地域景観形成のリード役となる、良質な空間・景観を創造しました。

- 節度と風格のある「みち」の創出

- 歴史文化と生態系に配慮した、使いやすく美しいデザイン(シビックデザイン)の考え方をベースとし、デザインの普遍性・永続性を基本としました。

山並みと調和を図るため、

橋桁を薄くして開放感のあるデザイン -

- エージングに配慮した「みち」の創造

- 時とともに景観がよくなるデザイン的配慮(エージングの思想)に基づいた検討を進めました。

- 美しい「みち」の創造

- 遮音壁・排水管などの道路附属物は、外部景観・内部景観の両面から、一体的なデザインを進めました。

街路樹には、

地域に生育する山桜も植えられている