コラム(事業紹介)

琵琶湖・淀川の守り、瀬田川洗堰のゲート設備改修事業

人々の暮らしを守り続けてきた2代の洗堰

瀬田川の洗堰は、洪水と渇水という相反する問題を解決するために設置されています。その目的は琵琶湖周辺の洪水防御、琵琶湖の水位維持、洗堰下流の宇治川・淀川の洪水流量の低減、流水の正常な機能の維持、そして水道用水・工業用水・農業用水の供給などで大切な役割を果たしています。

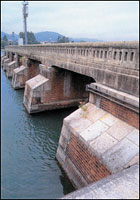

初代の「南郷洗堰」は明治38年に完成し、新洗堰ができる昭和36年まで稼働し続け、現在は2代目の「瀬田川洗堰」が琵琶湖・淀川の守りを担っています。

瀬田川洗堰の全景 |

新洗堰 |

旧洗堰 |

5年の歳月をかける洗堰ゲート設備改修事業

完成から40年を経て、瀬田川洗堰も改修の時を迎えています。国土交通省琵琶湖河川事務所では、最新の技術を導入し、平成12年度より門扉改修に着手。すでに平成15年度までに8つのゲートの改修を完了し、今後は平成16・ 17年度の2年間で残る2門の改修工事を実施する予定です。改修の順番については門扉の傷み度合いを優先し、使用する材質も腐食により強いステンレス材に変更。これまでは10年に1回のサイクルで防錆用の塗装を行ってきましたが、ステンレス材の採用によりメンテナンスフリーとなります。さらに門扉の改修に合わせて、開閉のための巻き上げ装置の堰柱も改造。新しい時代にふさわしい万全のゲート設備へと生まれ変わります。

旧扉撤去 |

扉据え付け |

たくさんのお便りをありがとうございました。

いつも楽しく読ませてもらっています。表紙のイラストがとても細かくて写真のようでとてもいいです。いったいどんな方が描かれているのでしょう? 知りたいです。

トンボなんてどこにもいると思えるけど、このオオキトンボすごくめずらしい種類なんだね。国内のアカトンボのなかでは一番大きいとかいてあったから、こんなトンボを見つけられたらすごくうれしい。でも、ホタルでもトンボでも、まわりの環境がかわってきて、すみにくくなってきて、ぜつめつしてしまうかもしれない、ということになってからあわてるんじゃおそい。トンボがすみにくいってことは人間にとってもすみにくいってこと考えなくちゃいけないねって、家族でこの「ビワズ通信」をみて話しました。どうやったら、もっとやさしいくらしができるのかなぁ。

南郷洗堰が100歳?! すごーい! そんな歴史があるとは。滋賀で生まれ、育ち、結婚して滋賀に家を買い、とうとうずーっと滋賀で人生をおくることになりました。100歳まで生きれるかしら…。身近だけどいろいろ知らないこと、情報がうれしいです。これからも楽しみです。

今回、家族で旅行の際、貴誌を見つけ、トンボの絵に惹かれ、思わず持って帰ってきてしまいました。昔から昆虫大すきでよく捕まえに行ってたのですが、トンボはなかなかとれず悔しい思いをしました。トンボって大すきなんです。何故なのかは自分でもわからないのですが…。

NO.39の「琵琶湖・淀川ふれあい紀行」は、とても興味深く読みました。何と278年間も、淀川から青物が運びこまれた天満の市場があったとは知らず驚きました。江戸時代から淀川、びわ湖、宇治川の果たす水運としての役割の重要さを再認識しました。

第2回『あやめ浜の松林をみんなで手入れしましょう!』

水資源機構琵琶湖開発総合管理所では、平成15年より湖岸堤前浜の松林(中主町あやめ浜)の整備を地元(中主町菖蒲区)のみなさまとともに実施しています。地域との交流を深め、琵琶湖開発総合管理についてより深くご理解いただくと共に環境保全への意識を互いに高めることを目的に『あやめ浜の松林をみんなで手入れしましょう!』のタイトルのもと第1回目の整備作業を昨年4月12日に実施しました。そして11月16日(日)には第2回目の作業を行い、松の除伐(90本)、松の枝落とし、木や枝のトラックへの積卸など、参加者総勢58人が約4時間にわたって清掃活動を実施しました。第1回目からの参加者も多く、効率良く予定時間内にすべての作業を終了。その後は参加者全員が一堂に会して豚汁とおにぎりで懇親会を開きました。この中で琵琶湖開発総合管理所から琵琶湖の水位や水質の経年変化、洪水時の治水効果の実績、環境調査の成果などについて説明し、地元の菖蒲区からは琵琶湖開発総合管理に寄せる期待、菖蒲浜の松林や共同作業に関する思いをお話しいただきました。

水資源機構琵琶湖開発総合管理所では、平成15年より湖岸堤前浜の松林(中主町あやめ浜)の整備を地元(中主町菖蒲区)のみなさまとともに実施しています。地域との交流を深め、琵琶湖開発総合管理についてより深くご理解いただくと共に環境保全への意識を互いに高めることを目的に『あやめ浜の松林をみんなで手入れしましょう!』のタイトルのもと第1回目の整備作業を昨年4月12日に実施しました。そして11月16日(日)には第2回目の作業を行い、松の除伐(90本)、松の枝落とし、木や枝のトラックへの積卸など、参加者総勢58人が約4時間にわたって清掃活動を実施しました。第1回目からの参加者も多く、効率良く予定時間内にすべての作業を終了。その後は参加者全員が一堂に会して豚汁とおにぎりで懇親会を開きました。この中で琵琶湖開発総合管理所から琵琶湖の水位や水質の経年変化、洪水時の治水効果の実績、環境調査の成果などについて説明し、地元の菖蒲区からは琵琶湖開発総合管理に寄せる期待、菖蒲浜の松林や共同作業に関する思いをお話しいただきました。

|

|

[参加者]

- 菖蒲区のみなさん 32人

- 中主町役場のみなさん 7人

- 森林組合のみなさん 3人

- 機構関連工事関係者 3人

- 水資源機構(琵琶湖総管) 13人