洗堰の歴史

瀬田川洗堰~洗堰の歴史

琵琶湖の洪水を防ぐために昔から行なわれてきた、瀬田川の浚渫工事。それによって瀬田川の流れが良くなると、今度は下流の淀川が洪水をおこしやすくなってしまいました。また雨が降らないと琵琶湖の水が少なくなって、逆に水不足になってしまいます。この洪水と渇水という相反する2つの問題を解決するために設置されたのが洗堰です。明治33年から41年にかけて行なわれた淀川改良工事によって建設された洗堰は「南郷洗堰」と呼ばれ、明治38年に完成しました。昭和36年、新洗堰の築造によってその役割を終えましたが、貴重な史跡としてその一部が当時のまま残されており、平成14年11月18日に土木学会から「土木遺産」として認定されました。

洗堰の管理

瀬田川洗堰~洗堰の管理

洗堰のしくみ

瀬田川洗堰~洗堰の管理/洗堰のしくみ

旧洗堰(奥)と建築当時の新洗堰(手前)

瀬田川洗堰は、昭和36年3月に完成した本堰と、琵琶湖開発事業の一環で平成4年3月に完成したバイパス水路からなっています。

現在の洗堰は、昭和36年に完成し「瀬田川洗堰」と呼ばれています。さらに平成4年には本堰の横にバイパス水路も完成しました。古い方の南郷洗堰は、大きな角材を人力で上げ下ろしして水門の開閉をしたため、水門全部を開けるのに1日、全部閉めるのには2日もかかりました。一方、新しい瀬田川洗堰では、水門全部を開けるのも全部閉めるのも30分※しかかかりません。しかも、本堰は2段式ゲート、バイパス水路は3段式ゲートなので、より細かな調節ができるようになりました。

●ゲート操作による流量の調節方法

瀬田川洗堰の流量調節の基本は、ゲートの越流により行っています。「ドン付」という本堰ゲートの状態は、越流状態で最大流量を放流するもので、上段扉、下段扉を河床に付けた状態をいいます。「全開時」というのは、ゲートの上段扉、下段扉を水面上に引き上げた状態で、この状態での瀬田川は自然流下となっています。

●バイパス水路

瀬田川洗堰はゲートの門扉の上を水が越えて流れていく方式なので、琵琶湖の水位がマイナス1.00m以下になると、正確な流量の調節はできませんでした。

そこで、渇水時に水位が下がっても正確な水の量を流せるように本堰の横にバイパス水路をつくったのです。このバイパス水路によって、マイナス1.50mの水位まで琵琶湖からの流量を調節し、水が利用できるようになりました。

●新旧洗堰の比較

| 門数 | 通し巾 | 門扉 | 操作方法 | 操作時間 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 旧洗堰 | 32門 | 12尺 (約3.6m) |

角材 | 人力 | 全開24時間 全閉48時間 |

| 新洗堰 | 10門 | 10.8m | 銅製2段式 ローラーゲート |

電力遠隔 自動制御 |

全開30分※ 全閉30分※ |

洗堰の水位管理

瀬田川洗堰~洗堰の管理/水位管理

琵琶湖の水位管理は、瀬田川洗堰操作規則(平成4年3月制定)により非洪水期には基準水位+0.30m以下を維持し、洪水期には琵琶湖の水位をあらかじめ基準水位-0.20m及び-0.30mに下げておくことで、洪水時の最高水位をさげるようにしています。また、渇水時には基準水位-1.50mまでを利用して木津川・桂川ダム群と一体となり下流淀川で必要とされる水道水、工業用水、農業用水、河川維持流量の補給を行います。

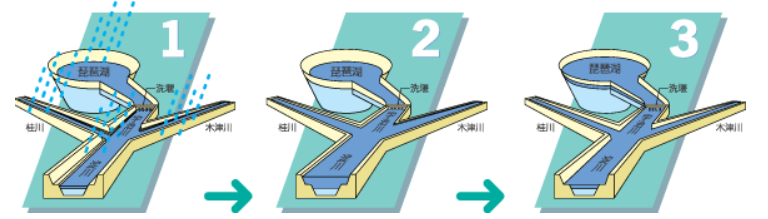

1)雨量により、宇治川・木津川・桂川、そして淀川の水位が上昇しはじめます。

2)琵琶湖の水位はほとんど上昇しませんが、下流の水量がピークを迎えます。このため洗堰の流量を制限します。

3)下流の流量が減少しはじめます。琵琶湖では水位が上昇し続け、洗堰を開け琵琶湖の水位を下げます。