|

|

| ホーム > 大和川の付替え |

|

| ■大和川付替地図(出典:大阪府の歴史) |

|

| 付替え前の大和川(水害、治水) |

|

大和川の水害に、人々は悩まされたんや・・・ |

|

かつて、大和川は、柏原村で南から流れてくる石川と合流し、ここから西北へ折れ、久宝寺川(長瀬川)と玉串川(玉櫛川)に分かれて流れて、各川や池と合流しながら最後はそれぞれ淀川へと注いでいました。 |

|

■付替え前の主な大和川洪水の記録 |

| 832年 | 8月の大風雨により河内・摂津に被害。 |

| 1544年 | 畿内大洪水により、河内・摂津に甚大な被害。 |

| 1563年 | 5月の8日間にわたる断続的豪雨により、河内国の半数が浸水、死者16,000人余。 |

| 1620年 | 5月、志紀郡の堤防が決壊、水田24,000石分の被害。 |

| 1633年 | 8月、柏原村をはじめとする各村の堤防が決壊、民家50軒、死者36人、水田20,000石分の被害。 |

|

なんとかせなあかん、古人も取り組んだ大和川の治水 |

|

古来、大和川の治水には、多くの人々が取り組んできました。 |

|

|

大和川の付替えは、促進・反対の両方の直訴があってんで |

|

江戸時代、元和(1615〜1624)から元禄(1688〜1704)にいたる間に、十数回に及び堤防の決壊などによる大水害が起こりました。今米村(現在の東大阪市)の中甚兵衛ら、河内・讃良(ささら)・若江・茨田(まんだ)など各郡の代表者たちは、自分たちの土地を洪水から守るため、大和川の流れを柏原の大和川と石川の合流点から西へ向け、住吉・堺方面へ流す案を何度も幕府に嘆願しました。嘆願の理由は、この付替えによって、15万石以上にもおよぶ村々が水害の被害をまぬがれ、旧河床には新田が開けて作物の増収が期待できるから、というものでした。 |

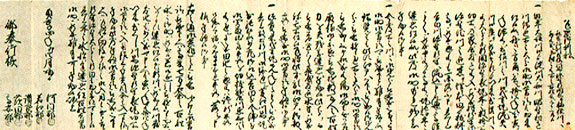

| ■付け替えに代わる「治水工事の嘆願書」 |

(中 九兵衛氏所蔵)許可番号:N-050803 |

|

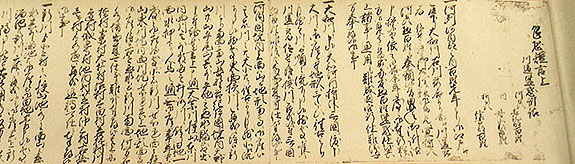

| ■反対の嘆願書(写真提供:柏原市立歴史郷土資料館) |

|

|