|

|

| ホーム > 大和川の付替え > 付替え工事のようす |

| 付替え工事のようす |

|

わずか、8ヶ月足らずのスピード工事やったんやで |

|

元禄16(1703)年10月28日、幕府は大和川付替えを正式に決定しました。 翌年の元禄17(1704)年2月27日、工事は川下にあたる堺の海側からはじめられました。『河内堺新川絵図』には「御鍬初」として、この日が記されています。工事は、河州志紀郡柏原村と船橋村の中間である石川合流点付近から西へまっすぐ堺浦まで流す、延長131町(約14キロメートル)・幅100間(約180メートル)の川筋を、河底を掘り下げるのではなく、堤防を盛り土したり、高台を切り開いたりする方法が多くとられました。 |

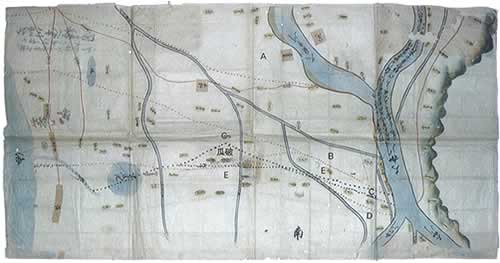

| ■『新川と計画川筋比較図』 |

(中 九兵衛氏所蔵)許可番号:N-050804 |

その後、姫路藩と同じ規模の助役の任命が難しいことから、和泉国岸和田の岡部美濃守(おかべみののかみ)、摂津国三田の九鬼大和守(くきやまとのかみ)、播磨国明石の松平左衛佐(まつだいらひょうえのすけ)、大和国高取の植村右衛門佐(うえむらうえもんのすけ)、丹波国柏原(かいばら)の織田山城守(おだやましろのかみ)らが担当区域を分けて任命されました。幕府側の担当者は大目付役(おおめつけやく)の大久保甚兵衛(おおくぼじんべえ)、小姓組(こしょうぐみ)の伏見主水(ふしみもんど)、上方代官の万年長十郎(まんねんちょうじゅうろう)らでした。 幕府とそれぞれの藩が競うように、工事の区間を分担した結果、はじめは3年がかりかと思われていた工事は8ヶ月足らずという早さで終わりました。宝永元(1704)年10月13日、付替え地点の古い堤防を切り崩して水の流れる方向を変え、旧川筋をふさぎ竣工しましたが、このふざいた場所を「築留(つきどめ)」と呼んでいます。 |

| ■数字で見る付替え工事の規模 | |

| 総延長 | 約14.3キロメートル |

| 幅 | 約180メートル |

| 堤防の高さ | 約5メートル |

| 工事日数 | 225日 |

| 工事費 | 約71,503両(約143億円) |

| 工事人員 | 約10,000人/日 |

|

工事には、いろんな工夫をしたんやで |

|

新しい大和川には、南からほぼ直角に流れ込む形になる川がいくつかあり、これらの川の水がどう流れていくのかが課題でした。いかにして水場ができることを防ぎ、新川とうまく合流させるか・・・。そのための工夫がいろいろと行われています。たとえば、「落堀川」。南から流れてくる川は、高い堤防が邪魔になり合流できなくなってしまうので、左岸の堤防に沿って延長約3キロメートルの落堀川を堀り、南から流れてくる水を集めながら大和川に合流するようにしました。また、西除川は、大和川と水準を合わすため、高木村の北で北西に向きを変えた後に大和川と合流させました。 用水の確保についても、工夫しています。新川によって用水源を失う了意川(平野川)筋の村々に対しては、青地の新樋口と南岸から大和川を横断して用水を導く新樋設置を認可、この水利組合として「青地・井手口樋組」が結成されました。また、旧大和川筋の村々に対しては、築留に樋管を伏せて「築留樋組」が結成され、用水源を確保しました。 しかし、すべてが上手くいったわけではありませんでした。『城蓮寺村記録』によると、村での工事に先だって、青麦までも刈り取って麦の刈り入れを行っていたのですが、まだ刈り取り前の麦畑が人足足場や堀土場になってしまいました。村の人々は、刈り取りが終わるまで工事を待ってほしいと願い出ましたが、結局3分の1ほどの刈り入れが残ったまま堤敷となってしまったと記されています。 |