事務所の事業

事務所の役割 レーダによる降雨観測

雨の発生から発達までを見張ります。

高度な水管理や防災システムの高精度化を実現するため、雨を面的に捉えることができるレーダ雨量計システムを運用しています。

観測されたデータを基に、降雨状況、雨域の広がり、移動方向、速度などの詳細な情報を提供し、近畿地方全域の安全対策に役立てています。

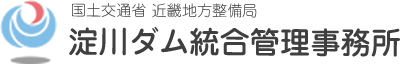

レーダ配備

近畿地方のレーダ雨量計システムは、Cバンドレーダ観測局2局とXバンドレーダ観測局4局からの測定データを元に降雨強度を観測しています。

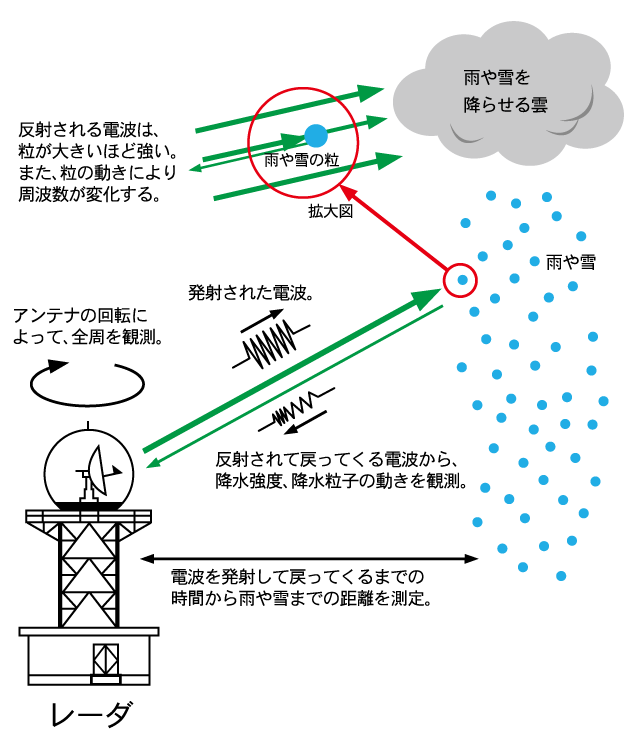

レーダ観測原理

レーダによる雨量観測は、アンテナを水平方向に回転させながら、1秒間に数百回のパルス状電波を発射して行います。

発射された電波は、雨滴などにあたると反射波(エコー)として戻ってくるのですが、このとき、反射波の強さと降雨の強さに比例関係が成立するため、これを利用して降雨の強さを測定しています。

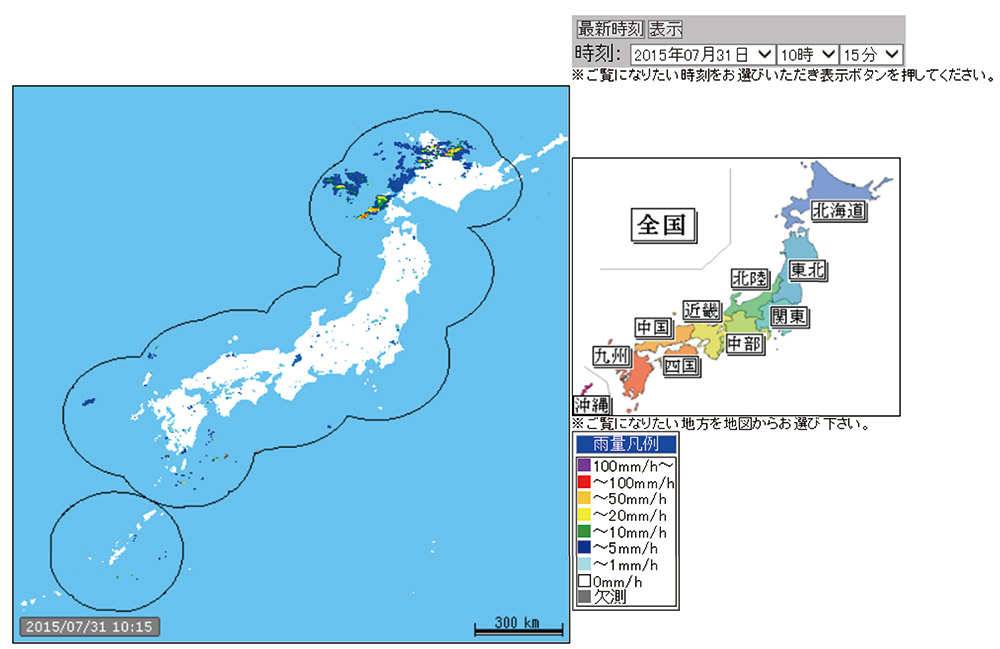

全国レーダ雨量

Cバンドレーダの表示例

観測データ提供

レーダ雨量計システムで観測された降雨データは、視覚的に変換され、インターネット上に公開されます。

道路・河川の管理者(国・府県・市等)は。公開された情報をもとに道路の通行規制や河川流域の安全確認などを実施します。

レーダ情報は「国土交通省 リアルタイム 川の防災情報」で提供しています。

https://www.river.go.jp/

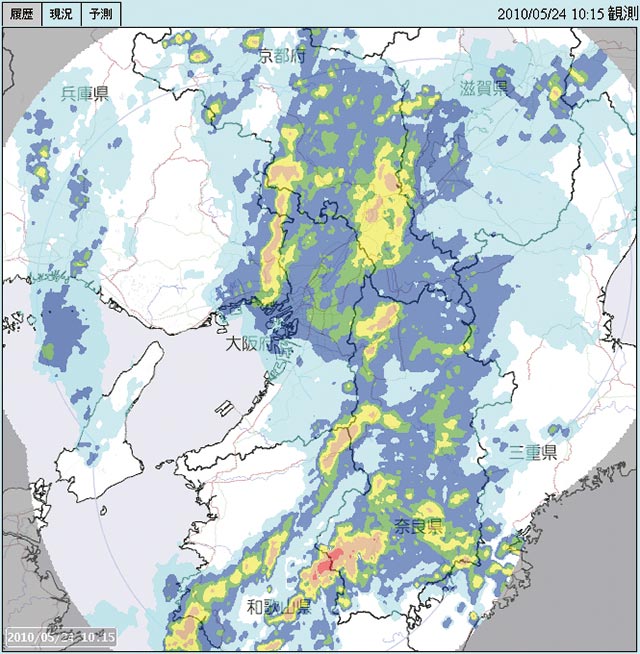

Xバンドレーダの表示例

https://www.river.go.jp/kawabou/pc/

Cバンドレーダ―とXバンドレーダの比較

CバンドレーダとXバンドレーダにはそれぞれ長所・短所があるため、広いエリアを測定できる場所にCバンドレーダを配置し、近年多発しているゲリラ豪雨による被害を最小に抑えるため、大阪、京都、神戸などの大都市を観測範囲とするようにXバンドレーダを配置しています。

| 比較項目 | Cバンドレーダ | Xバンドレーダ | Xバンドレーダの特徴 |

|---|---|---|---|

| 観測間隔 | 5分間隔 | 1分間隔 | 局地的な大雨や集中豪雨をいち早く観測することができる。 |

| メッシュデータ | 1km | 250~500m | 局所的な降雨強度をよりきめ細かく捉えることができる。 |

| 観測方法 | 単一偏波〔深山〕 マルチパラメータレーダ(2重偏波)〔城ヶ森山〕 | マルチパラメータレーダ(2重偏波) | 縦と横の2重偏波により、雨粒の形状をとらえて、降雨精度を上げることができる。 |

| 定量観測範囲 | 約120km | 約60km | 降雨等による減衰が大きいため、観測範囲は狭くなる。 |

レーダ観測範囲

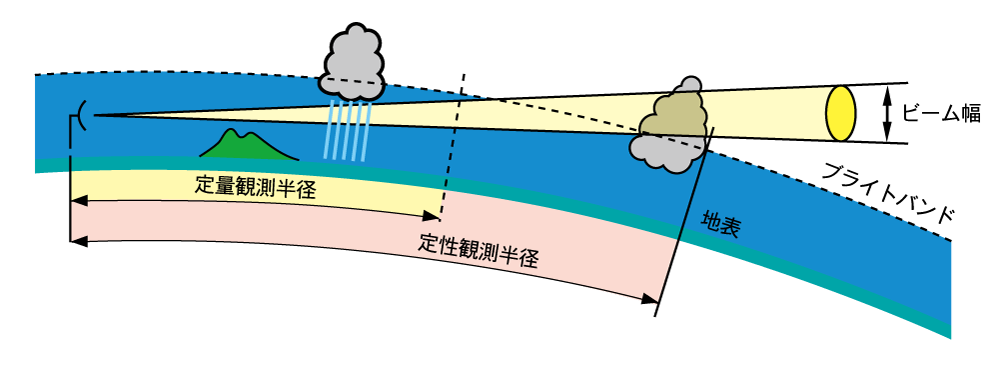

レーダから発射される電波は直進するのですが、地球が球体であるため、観測所から遠くなるほど地面との距離は離れていきます。

気温の低い上空では、雨粒は氷の状態を保っているため、氷が雨となって降ってくる境界(ブライトバンド)より下で観測を行うことが望ましいとされています。そのため、概略の降雨強度・雨域の分布・雨域の移動状況などの測定が可能な範囲を、定性観測半径とし、信頼性の高い降雨強度の測定が可能な範囲を、定量観測半径としています。