ダムの計画

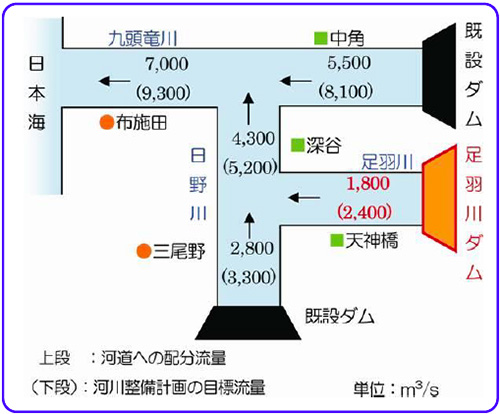

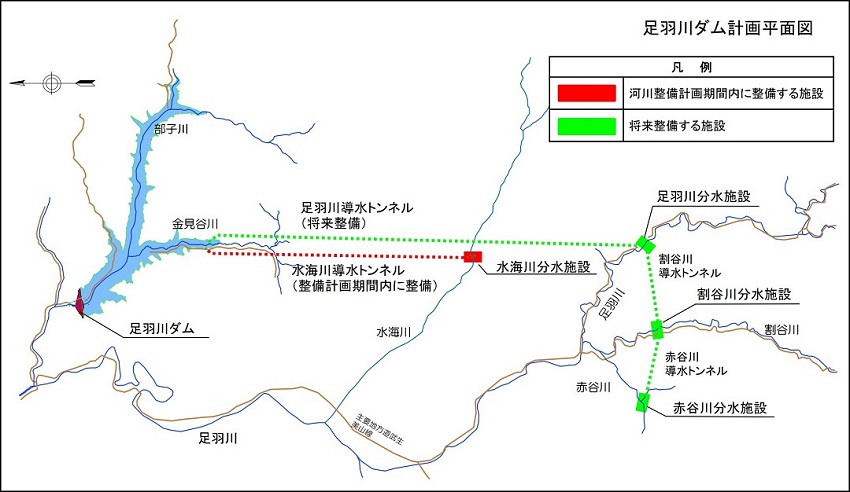

足羽川ダム建設事業は、足羽川、日野川(ひのがわ)及び九頭竜川(くずりゅうがわ)の 下流地域における洪水被害の軽減を目的として、 九頭竜川水系河川整備基本方針に定められた天神橋(てんじんばし)地点の 基本高水のピーク流量3,100m3/s に対し、800m3/s の洪水調節を行うため、 洪水調節専用(流水型)ダムと併せて、2本の導水トンネルにより 他の4 河川(水海川(みずうみがわ)、足羽川、割谷川(わりたにがわ)、赤谷川(あかたにがわ)) の洪水を導水するための分水施設(分水堰と導水トンネル)を整備するものです。

また、策定から20年~30年の河川の整備内容を定めた九頭竜川水系河川整備計画(平成19年)においては、 目標である戦後最大規模の洪水(福井豪雨規模)の流量2,400m3/sに対して、600m3/sを 足羽川ダムにより洪水調整を行うこととしています。

これに対応するため、現在、ダム本体と1本目の導水トンネル(水海川導水トンネル) 及び水海川分水堰からなる分水施設の建設を進めています。 なお、ダム本体は段階整備に適さない構造物であること等から、 将来の4河川からの導水を見越した規模で建設することとしています。

また、策定から20年~30年の河川の整備内容を定めた九頭竜川水系河川整備計画(平成19年)においては、 目標である戦後最大規模の洪水(福井豪雨規模)の流量2,400m3/sに対して、600m3/sを 足羽川ダムにより洪水調整を行うこととしています。

これに対応するため、現在、ダム本体と1本目の導水トンネル(水海川導水トンネル) 及び水海川分水堰からなる分水施設の建設を進めています。 なお、ダム本体は段階整備に適さない構造物であること等から、 将来の4河川からの導水を見越した規模で建設することとしています。

治水対策の現状

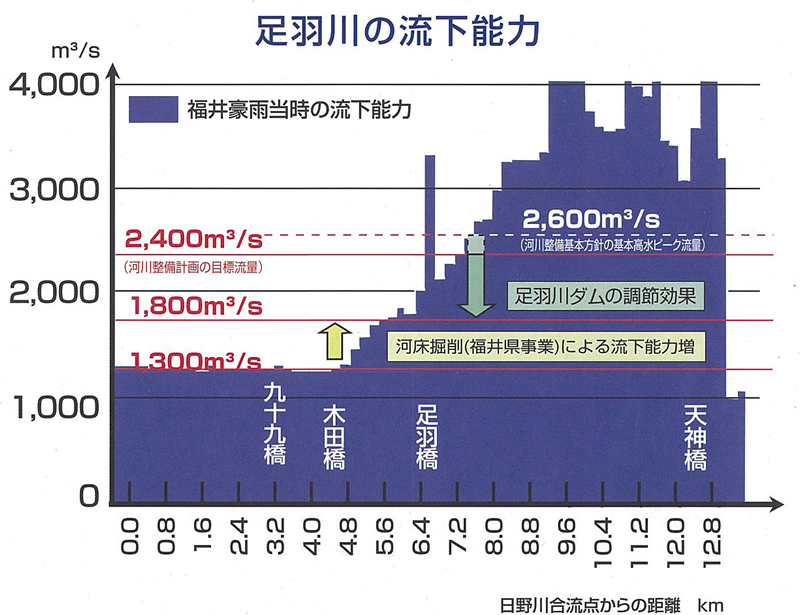

福井豪雨時の足羽川(福井市街地を流れる区間)は、 川幅が狭く、洪水の流下を阻害する橋梁が存在したこともあり、 約1,300m3/s の洪水を安全に流せる能力しかありませんでした。

現在の足羽川は、河床掘削工事(福井県事業)の完了により、 1,800m3/s の洪水を安全に流せるようになりましたが、河川整備計画の目標流量2,400m3/s(戦後最大規模の洪水)に対す洪水を安全に流すことはできません。

そのためには、足羽川ダムの建設により、洪水調節を行う必要があります。

現在の足羽川は、河床掘削工事(福井県事業)の完了により、 1,800m3/s の洪水を安全に流せるようになりましたが、河川整備計画の目標流量2,400m3/s(戦後最大規模の洪水)に対す洪水を安全に流すことはできません。

そのためには、足羽川ダムの建設により、洪水調節を行う必要があります。

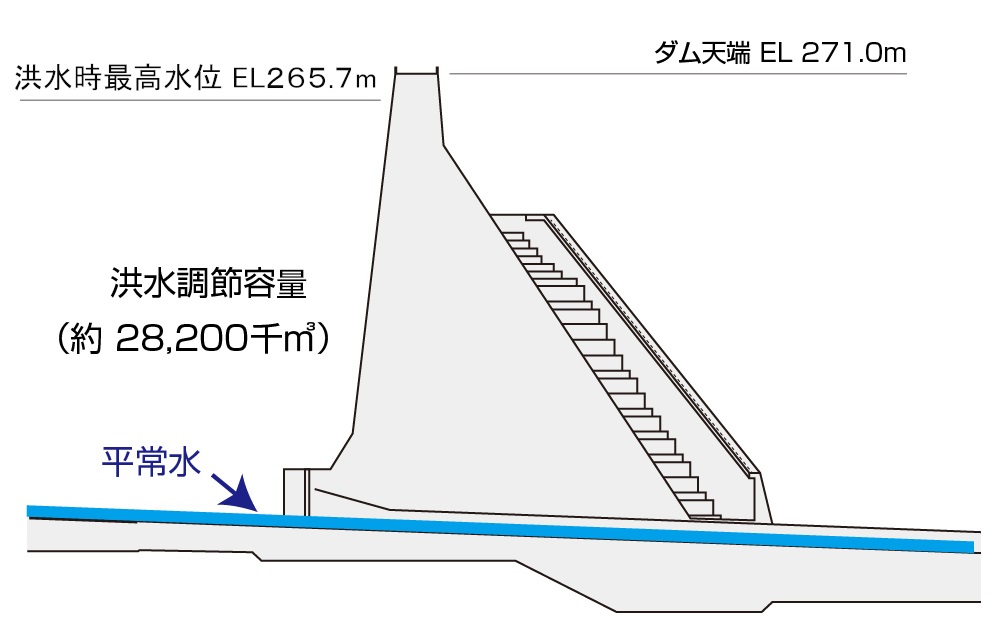

流水型ダムの特徴

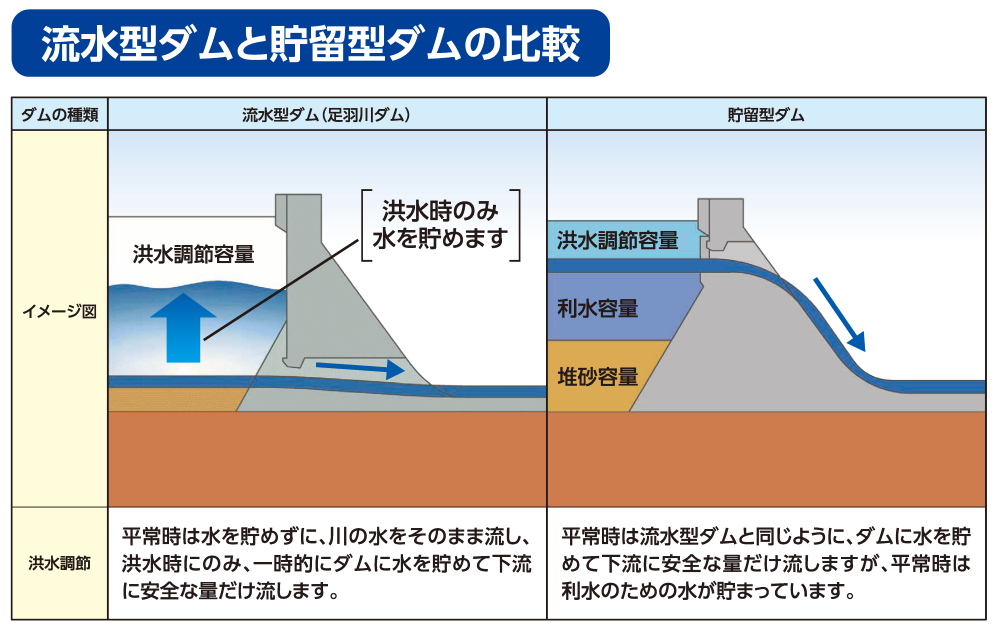

平常時は水を貯めず、川の水をそのまま流し、洪水時のみ、一時的にダムに水を貯めて下流に安全な量だけ流します。

洪水時には、一時的に洪水を貯留し洪水調節を行うため、下流沿川の洪水被害を軽減します。

通常時はダムに水を貯めないことや、河床近くに洪水吐(ゲート)を設置することにより、 貯水池内でも普通の川の状態が維持され、ダムの上下流における水循環、 土砂循環、魚類の移動など、自然に近い循環環境が維持されます。

洪水時には、一時的に洪水を貯留し洪水調節を行うため、下流沿川の洪水被害を軽減します。

通常時はダムに水を貯めないことや、河床近くに洪水吐(ゲート)を設置することにより、 貯水池内でも普通の川の状態が維持され、ダムの上下流における水循環、 土砂循環、魚類の移動など、自然に近い循環環境が維持されます。

建設地

足羽川ダムの諸元

横にスクロールできます

| 河川名 | 一級河川九頭竜川水系部子川 |

|---|---|

| 建設位置 | 左岸:福井県今立郡池田町小畑地内 |

| 右岸:福井県今立郡池田町小畑地内 |

横にスクロールできます

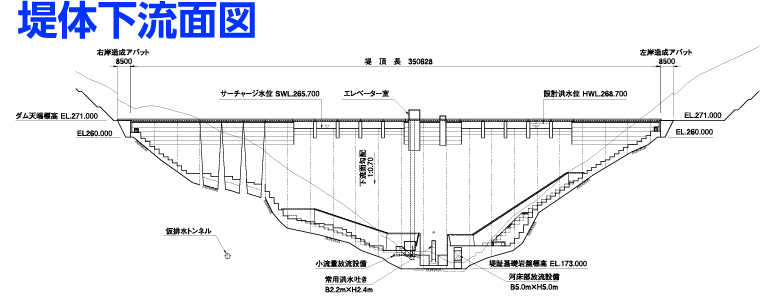

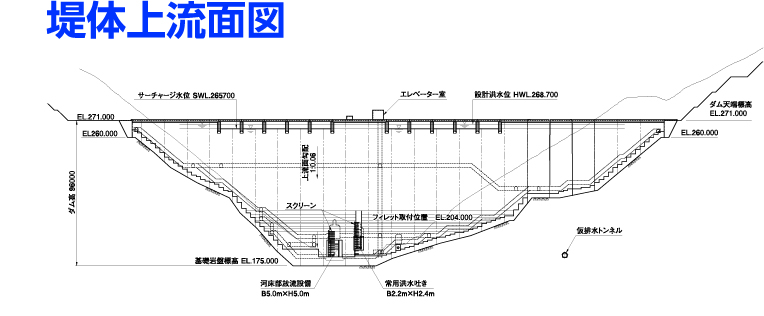

堤体

| 型式 | 重力式コンクリートダム |

|---|---|

| 堤高 | 96m(基礎地盤から堤頂まで) |

| 堤頂長 | 約351m |

| 堤頂 | 標高271.0m |

| 堤体積 | 約690,000㎥(減勢工含む) |

横にスクロールできます

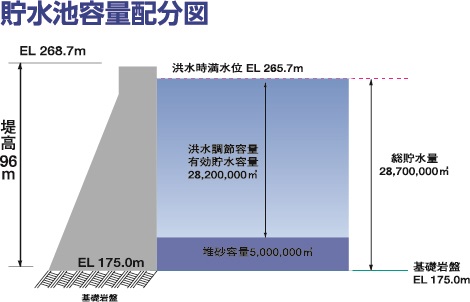

ダム洪水調節地

| 集水面積 | 約105㎢(直接34.2㎢、間接71.0㎢) |

|---|---|

| 湛水面積 | 約94ha |

| 総貯水容量 | 28,700,000㎥ |

| 洪水調節容量 | 28,200,000㎥ |

| 堆砂容量 | 500,000㎥ |

| 平常時最高貯水位 | −(常時は空虚) |

| 洪水時最高水位 | 標高265.7m |

| 設計最高水位 | 標高268.7m |

水海川導水トンネルの諸元

横にスクロールできます

| 導水トンネル | 径 | 約8.5m |

|---|---|---|

| 延長 | 約4.7km |