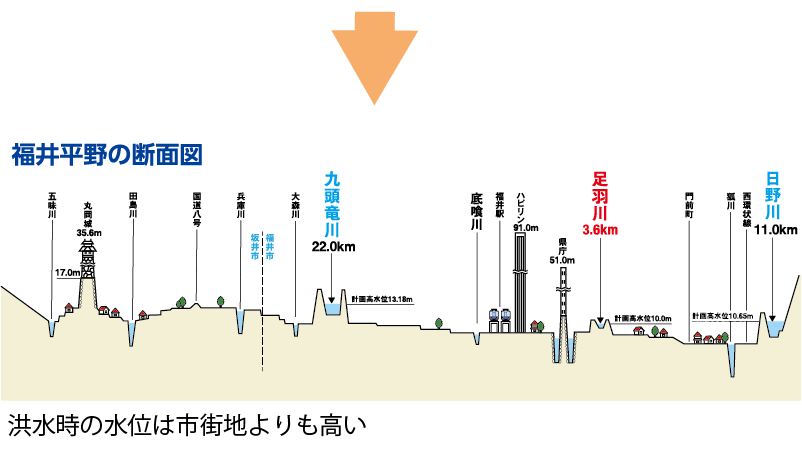

河川の水位より低いところに市街地が発達

人口と資産の集中する福井市街地は、九頭竜川(くずりゅうがわ)、日野川(ひのがわ)、足羽川の大きな河川に囲まれ、洪水時の3河川の水位は、 市街地よりも高く、過去から堤防の決壊や水があふれることによる洪水被害が頻繁に発生してきました。近年でも、平成16 年7 月の福井豪雨において、足羽川流域を中心に広い範囲で浸水や土砂災害といった甚大な被害が発生しました。

足羽川流域における過去の洪水被害

九頭竜川流域は、九頭竜川本川を主流として日野川、足羽川、真名川の3大支川を合わせて、ほぼ南北方向に広く分布する多くの支川によって扇形の流域を形成しています。その流域を囲むように河口部の北西部を除いて東方から南方にかけて標高1,300m~2,000mの水源となる山地が連なっています。このような流域地形であることと、日本海型気候区に属しているため、気候が複雑で変化に富み、1~2月にかけての降雪、6~7月の梅雨および8月から秋季にかけて襲来する台風による降雨などにより、年間降水量も全国平均と比べても多く、これら降雨、降雪によってもたらされる九頭竜川流域の出水は、融雪、梅雨、台風がもたらす大雨が起因して発生しています。平成16年7月に発生した「福井豪雨」は典型的な梅雨前線による災害といえます。

過去の主な洪水とその被害

横にスクロールできます

| 洪水年月 | 記事 |

|---|---|

| 元文 5年 7月(1740) | 九頭竜川本川と足羽川流域を中心とした家屋流失。飯島地区堤防決壊。被害甚大。 |

| 宝暦 7年 6月(1757) | 足羽川六条決壊、翌日午後になってはじめて減水。去年秋の水より増すこと7寸ばかり。 |

| 天明 3年 7月(1783) | 北陸諸国に風雨、各所に洪水。福井に大洪水、流家300戸。 |

| 文化13年 6月(1816) | 福井領442カ所に大きな被害。 |

| 明治18年 6月(1885) | 福井市街殆ど浸水。既往20年来の大洪水といわれ、破堤、浸水の被害大。 |

| 明治28年 7月~8月(1895) | 福井平野は濁水でおおわれ、福井市では2/3が浸水し、遠敷および大飯の2郡を除くほかは、未曾有の被害となる。 |

| 明治29年 9月(1896) | 稲の開花中で農家の被害は多大。福井市は濁水に埋まり、浸水は床上6尺以上となった。 |

| 大正元年 9月(1912) | 台風による洪水で、九頭竜川本川流域での被害が甚大。 |

| 昭和23年 7月(1948) | 福井震災によって、各河川の堤防が致命的な打撃を受けたところに、前線による大雨で九頭竜川本川および支川とも増水し、左岸燈明寺地先で破堤。福井市街地の北部一帯が浸水した。 (梅雨前線) |

| 昭和28年 9月(1953) | 足羽川合流直後の日野川右岸三郎丸で破堤。足羽川右岸前波で堤防決壊し、大野-福井間の交通途絶。 (台風13号) |

| 昭和34年 8月(1959) | 足羽川稲津で堤防が決壊し始めたが水防活動により防止。サーカス小屋が猛獣を入れたまま流失。桜橋流失。 (前線+台風7号) |

| 昭和36年 9月(1961) | 美山町で足羽川が氾濫し床上浸水が発生。越美北線が浸水し、レールが約100m流失。 (第2室戸台風) |

| 昭和39年 7月(1964) | 足羽川増水により、毘沙門橋および天神橋が流失。 (梅雨前線) |

| 昭和40年 9月(1965) | 奥越地方は壊滅的な被害。北陸線、越美北線不通。三国町では九頭竜川が逆流し浸水。 (奥越豪雨) |

| 昭和47年 9月(1972) | 洪水位が足羽川鉄橋の橋桁近くまで迫る。美山町小宇坂島で足羽川が決壊寸前になり避難命令。 (台風20号) |

| 昭和54年10月(1979) | 美山町蔵作で橋梁が流失。北陸線・越美北線不通。 (台風16号) |

| 昭和56年 7月(1981) | 越美北線は始発から不通。国道158号の福井-大野間も通行止め。小中学校の臨時休校多数。 (梅雨前線) |

| 平成16年 7月(2004) | 福井豪雨により足羽川流域を中心に甚大な浸水被害が発生。 (福井豪雨) |

福井豪雨災害における浸水被害の状況

梅雨前線の活動の活性化に伴う平成16 年7 月18 日未明からの雨は、美山(みやま)観測所で1 時間に80mm 以上を記録するなど、足羽川流域での観測史上まれにみる集中豪雨となり、足羽川下流では、越水、漏水等により堤防が決壊し、福井市街地に多量の氾濫水が流れ込み、甚大な浸水被害となりました。

福井豪雨の被害(福井県地域防災計画資料編)

横にスクロールできます

| 死者・行方不明者 | 5名 |

|---|---|

| 全壊流失・半壊家屋等 | 411棟 |

| 床上浸水 | 3,323棟 |

| 床下浸水 | 10,334棟 |