大和川の空間利用

歴史や風土、文化を感じ、自然との交流を育む河川空間

大和川流域には法隆寺や平城宮跡などの世界遺産があり、下流部には百舌鳥古墳群など、数多くの歴史・文化遺産が位置しています。

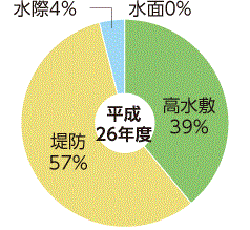

これらの歴史・文化資源の形成において舟運利用は欠かせず、大和川は古来から利用されてきました。現在では、下流部を中心に高水敷に公園緑地・広場が多く整備され、都市部の貴重な自然空間として多彩に利用されています。

これらの歴史・文化資源の形成において舟運利用は欠かせず、大和川は古来から利用されてきました。現在では、下流部を中心に高水敷に公園緑地・広場が多く整備され、都市部の貴重な自然空間として多彩に利用されています。

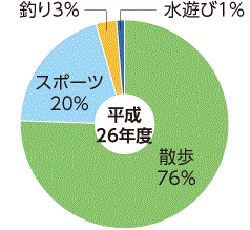

大和川の利用状況

住吉大社や川辺八幡神社の神事などの祭り、マラソン、釣り、散策などの利用のほか、「水辺の楽校」による環境学習、総合学習など流域の歴史や風土、文化を感じ自然との交流を育む場所として利用されています。

1.佐保川水辺の楽校

2.大和さくらい万葉まつり

3.高田川畔の千本桜

写真提供:

一般財団法人

奈良県ビジターズビューロー

4.レクリエーション利用

5.川辺八幡神社足洗い神事

6.大和川水辺まつり

7.住吉祭・神輿渡御祭