大和川の水質の変遷

大和川は、昭和30年代まで川遊びの場として広く親しまれる身近な河川でした。しかし、高度経済成長とともに京阪神都市圏の住宅地として流域の開発が進み、産業が集中すると生活排水、工場排水、畜産排水によって水質が急激に悪化しました。昭和40年代を境に大和川の水質は、利水をはじめ親水や生物の生息には適さない劣悪な状況となりました。

下流の堺市では大和川の水を水道水として利用していましたが、水道利用を中止し、現在も大和川の水は飲料水源として使用されていません。

下流の堺市では大和川の水を水道水として利用していましたが、水道利用を中止し、現在も大和川の水は飲料水源として使用されていません。

大和川の水質の変遷

<昭和30年代>

水遊びする子どもたち

水遊びする子どもたち

高度経済成長で・・・

<昭和40年代~平成>

家庭排水・ゴミ・糞尿などにより著しく水質は悪化しました

<昭和40年代~平成>

家庭排水・ゴミ・糞尿などにより著しく水質は悪化しました

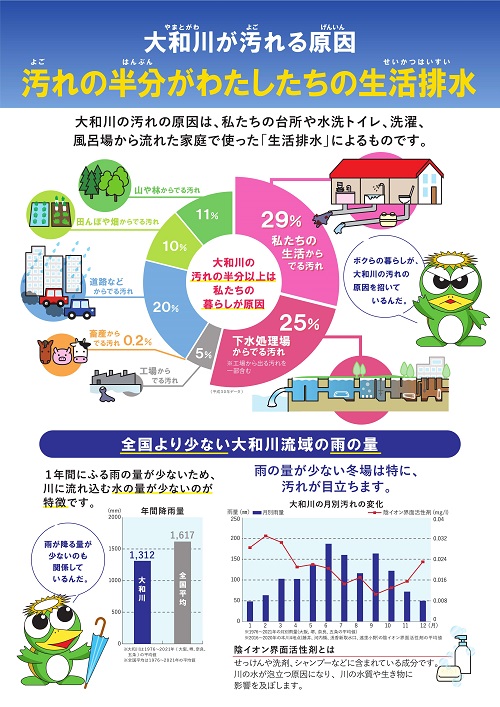

大和川の水質が悪くなった理由

大和川水系では水質事故が多く発生しています

大和川水系の河川では水質事故の発生も多く、その内訳の大半は油流出によるものです。

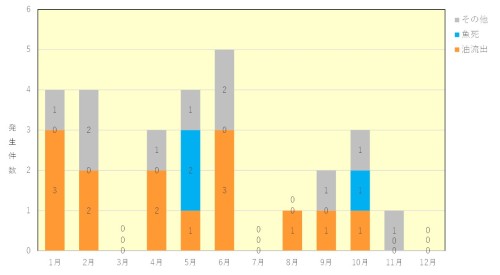

平成27年は延べ10件の水質事故が発生し、2件が油流出、2件は魚のへい死、残りの6件が着色水等でした。

平成27年は延べ10件の水質事故が発生し、2件が油流出、2件は魚のへい死、残りの6件が着色水等でした。

大和川水系における水質事故の原因と発生水域

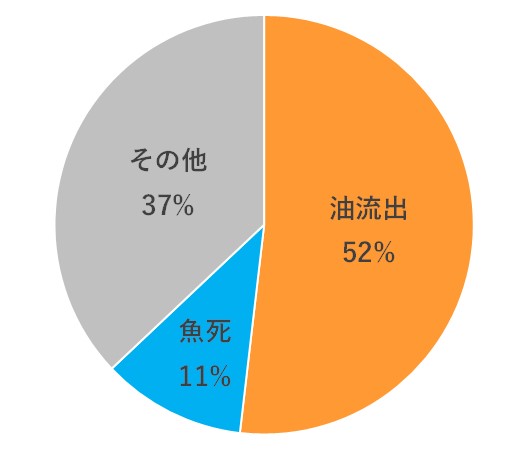

過去5年間(平成27年~令和元年)の水質事故原因の大半が油流出と魚のへい死です。

水質事故原因の内訳 (平成27年~令和元年)

季節的な発生状況 (平成27年~令和元年)

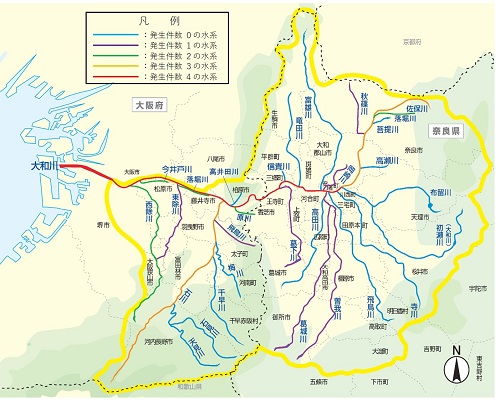

平成23年から27年の河川別の水質事故の発生件数

水質事故の未然防止対策

大和川では水質事故を未然に防ぐため、関係自治体と連携し、事業所の立ち入り検査や指導を行っています。また、関係機関が連携し、油類の下流への拡散、被害の拡大を防止するためのオイルフェンスや吸着マットなどを河川事務所、土木事務所、市町村等に保管し、緊急時の対応に備えています。

水質事故ゼロを目指して

一度水質事故が発生すると、事故発生カ所から下流水域の水利用や生き物への多大な影響・被害が出るため、水質事故は拡大防止が必要不可欠です。そのため水質事故が起きやすい水域を中心にして、河川パトロール等を強化しています。