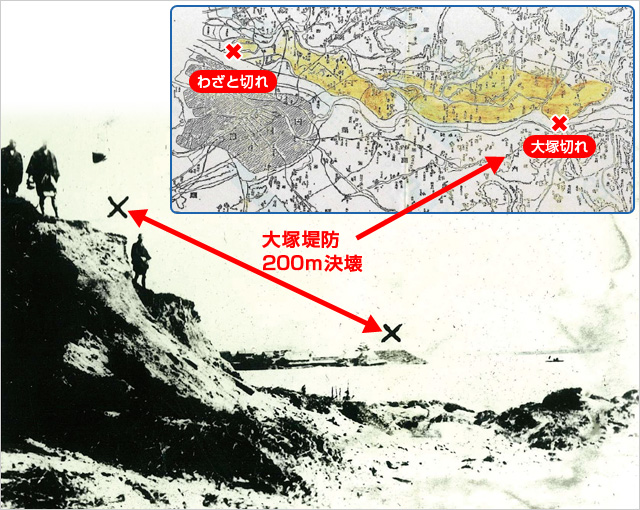

今から100年前となる大正6年(1917年)、淀川大塚地区(現在の高槻市大塚町)の堤防が200メートルにわたって決壊し、右岸一帯に甚大な被害をもたらしました。この洪水を、「淀川大塚切れ」と呼びます。

淀川大塚切れ(1/2)

大正6年(1917年)大塚切れ

日本で最初に近代的な治水工事が行われていた淀川

淀川では、日本で最初の近代治水工事「淀川改良工事」が実施されました。淀川改良工事は、明治18年(1885年)の被害を受けて始まった取り組みで、明治29年(1896年)~明治43年(1910年)まで実施されました。

大正6年(1917年)10月1日 淀川右岸の堤防が決壊し、一帯がはん濫

大正6年9月27日、大阪地方では次第に気圧が下降し、30日午後11時には739.3mmHg(986hPa)の最低気圧に達し、その後次第に上昇しました。 この気圧変化により10月1日午後10時まで烈風が続きました。

この大雨により、淀川支川の芥川が決壊。 その後、淀川本川右岸大塚堤防(現在の高槻市大塚町)が約200メートルに渡って決壊しました。

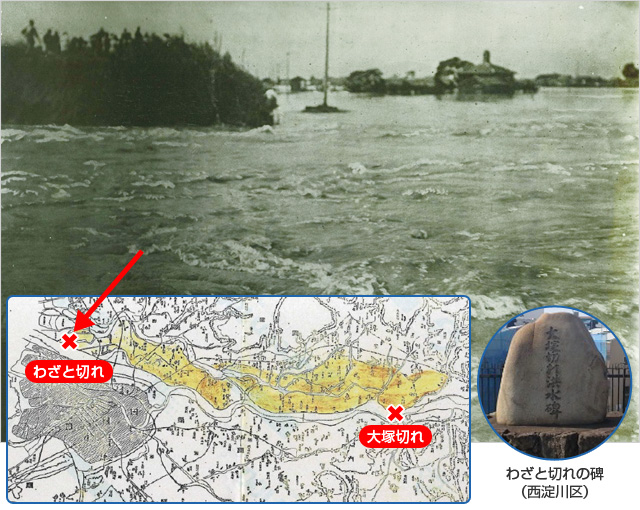

付近はたちまち泥海となり、淀川右岸の最下流部である西成郡(現在の大阪市西淀川区)まで到達しました。

この大雨により、淀川支川の芥川が決壊。 その後、淀川本川右岸大塚堤防(現在の高槻市大塚町)が約200メートルに渡って決壊しました。

付近はたちまち泥海となり、淀川右岸の最下流部である西成郡(現在の大阪市西淀川区)まで到達しました。

200メートルにわたって決壊した堤防

高槻工兵隊兵舎 浸水状況(現・高槻市城内町)

高槻市三島本町筋 浸水状況

十三・三國 浸水状況

十三停留所付近 浸水状況

決壊箇所のうち、西成郡福、稗島の地区は、洪水の排出場所が無かったため、淀川改良工事によって完成したばかりの堤防を切断し放流しました。

このほか上流部でも、京都府山崎、納所、三栖、加茂、木津川、上狛、琵琶湖周辺の河川が決壊し、全国的にも空前の大洪水となりました。

このほか上流部でも、京都府山崎、納所、三栖、加茂、木津川、上狛、琵琶湖周辺の河川が決壊し、全国的にも空前の大洪水となりました。

わざと切れの図

| 河川名 | 淀川 | 桂川 | 宇治川 | 木津川 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 観測所 | 島本 | 羽束師 | 向島 | 上狛 | |

| 生起日時 最高水位(m) |

01-05 5.68 |

01-06 4.62 |

01-04.4 3.70 |

01-04.3 5.33 |

01-05 8.97 |

| 最大流量(m3/s) | *4,620 | 1,240 | 790 | 5,560 | |

| 人的被害(人) | 家屋被害(戸) | 耕地被害 (町歩) |

道路 損壊 (間) |

橋梁 流失 (ヶ所) |

堤防 決壊 (ヶ所) |

|||||||

| 死者 | 負傷者 | 行方不明 | 全壊 | 半壊 | 流失 | 床上浸水 | 床下浸水 | 流失埋没 | ||||

| 三島郡 | 1 | 13 | 3 | 172 | 301 | 46 | 3,524 | 1,649 | 3234.4 | 238 | 27 |

52

(1480間)

|

| 西成郡 | 9 | 19 | 8 | 10 | 9,161 | 1,520 | 1950.4 | 2,444 | 84 | 19 (352間) |

||

| 北河内郡 | 21 | 7 | 16 | 163 | 116 | 60.6 | 90 | 4 | 19 (717間) |

|||

| 合計 | 1 | 22 | 3 | 212 | 316 | 72 | 12,848 | 3,285 | 5245.4 | 2,772 | 115 | 90 (2545間) |

大塚切れ その1