この大洪水被害で、家や家財を失った住民たちは、新淀川の北岸に急ぎ作られた堤防長屋や仮小屋で避難生活を続けながら水位が下がるのを待ちました。

淀川大塚切れ(2/2)

大正6年(1917年)大塚切れ

難航した復旧工事

避難の様子

淀川堤防で最も傷口の大きかった大塚地区の決壊堰止工事は急務であり、復旧工事が10月6日から始められました。

しかし10日、11日と暴風雨のため工事は中止。さらに24日から再び暴風雨となり工事中の締切堤は流れてしまい、堰止工事は失敗に終わりました。

27日から再び堰止工事に着手し、11月7日ようやく工事が完成しました。 実に淀川堤防決壊から38日後のことでした。

しかし10日、11日と暴風雨のため工事は中止。さらに24日から再び暴風雨となり工事中の締切堤は流れてしまい、堰止工事は失敗に終わりました。

27日から再び堰止工事に着手し、11月7日ようやく工事が完成しました。 実に淀川堤防決壊から38日後のことでした。

堰止工事写真

堰止工事は、熟練した作業員たちの手によって行われました。

2000人もの運搬人と数百におよぶ観衆が声援を送るなか、作業員たちが北側と南側から一気に石俵を投げ込んでいきました。

堰止めに成功したときには「万歳」の声が淀川に響き渡ったといいます。

2000人もの運搬人と数百におよぶ観衆が声援を送るなか、作業員たちが北側と南側から一気に石俵を投げ込んでいきました。

堰止めに成功したときには「万歳」の声が淀川に響き渡ったといいます。

瀬田川洗堰への影響と上下流の対立

淀川大塚地区の堤防決壊箇所の復旧工事のため、淀川上流の瀬田川洗堰では放流制限を余儀なくされました。

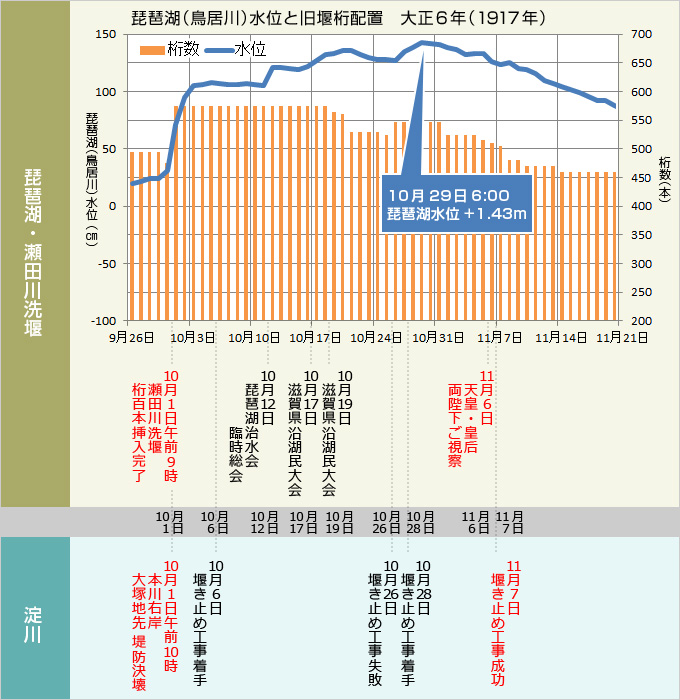

琵琶湖水位は大塚地区の堤防決壊した10月1日の時点ですでに+70センチに達していましたが、下流の危険が高まったため、洗堰閉鎖が命令され角落し100本を挿入し、放流量を下げました。

この洗堰閉鎖によって琵琶湖水位が上昇。滋賀県民決起大会が開かれるとともに、関係者が洗堰周辺に詰めかけ、不穏な空気とものものしい警戒のなかで協議が行われるなど、非常に緊迫した状態が続きました。

その後数度にわたり角落しを抜いて琵琶湖からの放流量を増やしましたが、26日には再び下流の決壊箇所の状況が悪化し、琵琶湖からの放流量を制限しました。

この洗堰の操作をめぐる一連の出来事は、上下流の対立として大きな問題となりました。

琵琶湖水位は大塚地区の堤防決壊した10月1日の時点ですでに+70センチに達していましたが、下流の危険が高まったため、洗堰閉鎖が命令され角落し100本を挿入し、放流量を下げました。

この洗堰閉鎖によって琵琶湖水位が上昇。滋賀県民決起大会が開かれるとともに、関係者が洗堰周辺に詰めかけ、不穏な空気とものものしい警戒のなかで協議が行われるなど、非常に緊迫した状態が続きました。

その後数度にわたり角落しを抜いて琵琶湖からの放流量を増やしましたが、26日には再び下流の決壊箇所の状況が悪化し、琵琶湖からの放流量を制限しました。

この洗堰の操作をめぐる一連の出来事は、上下流の対立として大きな問題となりました。

琵琶湖(鳥居川)水位と、洗堰桁配置

淀川改修補強工事への着手

明治43年(1910年)に完成した淀川改良工事は、日本初の大工事でした。

しかし、大正6年の洪水では、木津川の流量が淀川改良工事での想定を超えていたことや堤防の強度が不十分だったため、このような大きな被害が起きたと考えられました。

そこで、淀川の治水計画の再検討が行われ、淀川改修増補工事として着手されました。

■ 淀川改修増補工事

しかし、大正6年の洪水では、木津川の流量が淀川改良工事での想定を超えていたことや堤防の強度が不十分だったため、このような大きな被害が起きたと考えられました。

そこで、淀川の治水計画の再検討が行われ、淀川改修増補工事として着手されました。

■ 淀川改修増補工事

- ・三川合流点の付け替え

- ・木津川堤防の高さ見直しと補強

- ・築堤、護岸工事、川床の掘削 など

大塚切れ その2