重要水防箇所

1 重要水防箇所って・・何?

洪水の時には、その洪水により堤防が壊されたり、洪水が堤防を越えてあふれ出したりしないように、地域の水防団の方々が土のうを積むなどの「水防」活動をして、堤防を守ります。そうした事態をいち早く察知するため、洪水が一定の規模になると(警戒水位)水防団の方々は危険な箇所がないかどうか、堤防を点検します。ただし、堤防の点検区間は長いため、現在の堤防の高さや幅、過去の漏水などの実績などから、あらかじめ水防上重要な区間を決めておけば、より効率的に堤防の点検ができ、危険な箇所の早期発見につながります。

このような考えから、毎年重要水防箇所を定めるとともに、洪水期前には関係者により、その年の重要水防箇所を確認する合同巡視なども行われています。

※警戒水位とは・・・ 河川の警戒にあたる水位をいいます。河川水位が警戒水位に達すると、水防関係諸機関が準備を開始します。

このような考えから、毎年重要水防箇所を定めるとともに、洪水期前には関係者により、その年の重要水防箇所を確認する合同巡視なども行われています。

※警戒水位とは・・・ 河川の警戒にあたる水位をいいます。河川水位が警戒水位に達すると、水防関係諸機関が準備を開始します。

2 重要水防箇所の評価基準

重要水防箇所は、その箇所の堤防の状態などにより「堤防高」「堤防断面」「漏水」などのいくつかの種別に分類されます。

さらに、その種別ごとに、その箇所の状況に応じて2つの重要度に区分されます。

さらに、その種別ごとに、その箇所の状況に応じて2つの重要度に区分されます。

横にスクロールできます

| 堤防高 | 堤防の高さが低い箇所 | 堤防断面 | 堤防の幅が狭い箇所 |

|---|---|---|---|

| 法崩れ・すべり | 過去に堤防の法が崩れた箇所 | 漏水 | 過去に堤防から洪水の水が漏れ出たことがある箇所 |

| 水衝、洗掘 | 水が勢いよく当たる箇所 | 工作物 | 橋桁の高さが低い箇所 |

重要度A水防上最も重要な区間

重要度B水防上重要な区間

重要度B水防上重要な区間

横にスクロールできます

| 重要度 | ||

|---|---|---|

| 種別 | A水防上最も重要な区間 | B 水防上重要な区間 |

| 堤防高 (流下能力) |

計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間の堤防にあっては計画高潮位)が現況の堤防高を越える箇所。 | 計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間の堤防にあっては計画高潮位)と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。 |

| 堤防断面 | 現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あるいは計画の天端幅の2分の1未満の箇所。 | 現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あるいは計画の天端幅に対して不足しているが、それぞれ2分の1以上確保されている箇所。 |

| 法崩れ・ すべり |

法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が未施工の箇所。 | 法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が暫定施工の箇所。 法崩れ又はすべりの実績はないが、堤体あるいは基礎地盤の土質、法勾配等からみて法崩れ又はすべりが発生する恐れのある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。 |

| 漏水 | 漏水の履歴があるが、その対策が未施工の箇所。 | 漏水の履歴があり、その対策が暫定施工の箇所。 漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧川跡の堤防であること、あるいは基礎地盤及び堤体の土質等からみて漏水が発生する恐れがある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。 |

| 水衝・洗掘 | 水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているがその対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。 |

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。 |

| 工作物 | 河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間の堤防にあっては計画高潮位)以下となる箇所。 |

橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間の堤防にあっては計画高潮位)との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。 |

※1: その川で流すことのできる目標の流量を指します。阿武隈川では、概ね150年に1回起きる規模の降雨による洪水を想定し流量を決めています。

※2: 堤防の一番上の平らな部分。

※3: 漏水とは洪水の水が堤防から漏れ出すこと。

新しく堤防を作った「新堤防」、過去に堤防が決壊したことのある「破堤跡」、以前川だった所が堤防となっている「旧川跡」については、過去の経験から注意を要する箇所、

また破堤などの履歴を残すため「要注意区間」として整理しています。

※2: 堤防の一番上の平らな部分。

※3: 漏水とは洪水の水が堤防から漏れ出すこと。

新しく堤防を作った「新堤防」、過去に堤防が決壊したことのある「破堤跡」、以前川だった所が堤防となっている「旧川跡」については、過去の経験から注意を要する箇所、

また破堤などの履歴を残すため「要注意区間」として整理しています。

横にスクロールできます

| 種別 | 要注意区間 |

|---|---|

| 工事施工 | 出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切り等により本堤に影響を及ぼす箇所。 |

| 新堤防 | 堤防を新しく作ってから、3年以内の箇所。新堤防が、上下流の堤防や地盤の土となじむまでには時間がかかり、また洪水の経験がなければ、堤防としての機能の確認ができないため、作ってから3年間は要注意区間とします。 |

| 破堤跡 | 過去に破堤(堤防が決壊すること)したことがある箇所。地質が弱いことも多く、必要な対策が完了しても要注意区間とします。 |

| 旧川跡 | 以前は川であったところが現在では堤防となっている箇所。地質が弱いことが多く、必要な対策が完了しても要注意区間とします。 |

| 陸閘 (りっこう) |

陸閘が設置されている箇所。 |

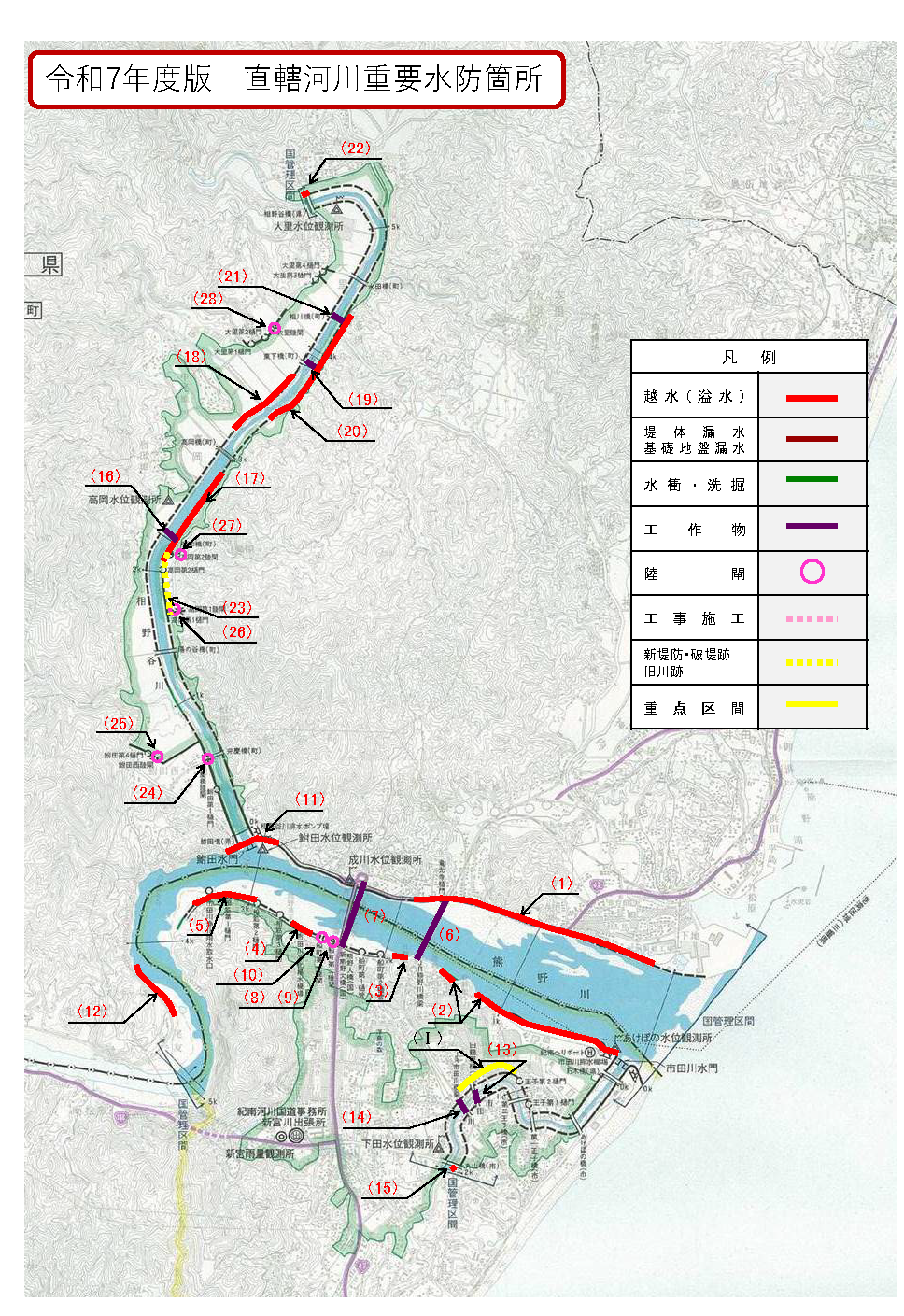

3 紀南の重要水防箇所

4 地図から見る重要水防箇所

5 水防工法について

横にスクロールできます

| 原因 | 工 法 | 工法の概要 | 利用箇所、河川 | おもに使用する資材 | 備 考 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 古来 | 現在 | ||||||

| 越 水 |

積土のう工 | 堤防天端に土俵または土のうを数段積み上げる | 一般河川 | 土俵、 くい、 竹ぐい |

土のう、 防水シート、 鉄筋棒 |

応急かさ上げ工 | |

| せき板工 | 堤防天端にくいを打ちせき板を当てる | 都市周辺河川 〔土のうの入手困難〕 |

くい、 板、 くぎ |

鋼製支柱、 軽量鋼板 |

応急かさ上げ工 | ||

| 蛇かご積み工 | 堤防天端に土俵の代わりに蛇かごを置く | 急流河川 | 竹あみ蛇かご、 玉石、 むしろ |

鉄線蛇かご、 玉石、 防水シート |

応急かさ上げ工 | ||

| 水マット工 〔連結水のう工〕 |

堤防天端にビニロン帆布製水マットを置く | 都市周辺河川 〔土のう・板など入手困難〕 |

— | 既製水のうポンプ、 鉄パイプ |

応急かさ上げ工 | ||

| むしろ張り工 | 堤防裏のり面をむしろで被覆する | あまり高くない堤体の固い箇所 | むしろ、 半割竹、 土俵 |

— | 応急越流堤工 | ||

| 裏シート張り工 | 堤防裏のり面を防水シートで被覆する | 都市周辺河川 〔むしろ、竹の入手困難〕 |

— | 防水シート、 鉄筋ピン、 軽量鉄パイプ、 土のう |

応急越流堤工 | ||

| 漏 水 |

川 裏 対 策 |

釜段工 〔釜藁木 釜止め〕 |

裏小段、裏のり先平地に円形に積み土俵する | 一般河川 | 土俵、 むしろ、 木くいまたは竹ぐい、 樋 |

土のう、 防水シート、 鉄筋棒、 ビニルパイプ |

漏水緩和工 |

| 水マット式 釜段工 |

裏小段、裏のり先平地にビニロン帆布製中壺円形水マットを積み上げる | 都市周辺河川 〔土砂、土のう入手困難〕 |

— | 既製水のうポンプ、 鉄パイプ |

漏水緩和工 | ||

| 鉄板式 釜段工 〔簡易釜段工〕 |

裏小段、裏のり先平地に鉄板を円筒形に組み立てる | 都市周辺河川 〔土砂、土のう入手困難〕 |

— | 鉄板、 土のう、 パイプ鉄パイプくい |

漏水緩和工 | ||

| 月の輪工 | 裏のり部によりかかり半円形に積み土俵する | 一般河川 | 土俵、 むしろ、 くい、 樋、 竹ぐい |

土のう、 防水シート、 パイプ鉄筋棒 |

漏水緩和工 | ||

| 水マット 月の輪工 |

裏小段、裏のり先にかかるようにビニロン帆布製水のうを組み立てる | 都市周辺河川 〔土砂、土のう入手困難〕 |

— | 既製水のうくい、 土のう、 ビニロンパイプ |

漏水緩和工 | ||

| たる伏せ工 | 裏小段、裏のり先平地に底抜きたるまたはおけを置く | 一般河川 | たる、 むしろ、 土俵 |

たる、 防水シート、 土のう |

漏水緩和工 | ||

| 導水むしろ張り工 | 裏のり、犬走りにむしろなどを敷きならべる | 一般河川 〔漏水少ない箇所〕 |

むしろ、 丸太、 竹 |

防水シート、 丸太、 竹 |

漏水緩和工 | ||

| 川 表 対 策 |

詰め土俵工 | 川表のり面の漏水面に土俵などを詰める | 一般河川 〔構築物のあるところ、水深の浅い部分〕 |

土俵、 むしろ、 くい、 骨ぐい |

土のう、 木ぐい、 竹ぐい |

漏水止め工 | |

| むしろ張り工 | 川表の漏水面にむしろを張る | 一般河川 (水深の浅い所) |

むしろ、 竹土俵、 竹ピン |

— | 漏水止め工 | ||

| 継ぎむしろ張り工 | 川表の漏水面に継ぎむしろを張る | 一般河川 〔漏水面の広い所〕 |

むしろ、 なわ、 くい、 ロープ、 竹土俵 |

— | 漏水止め工表のり決壊防止 | ||

| シート張り工 | 川表の漏水面に防水シートを張る | 都市周辺河川 〔むしろが入手困難〕 |

— | 防水シート、 鉄パイプ、 くい、 ロープ、 土のう |

漏水止め工 | ||

| たたみ張り工 | 川表の漏水面にたたみを張る | 一般河川 (水深の浅い所) |

古たたみ、 くい、 なわ土俵、 鉄線 |

土俵の代わりに土のう | 漏水止め工 | ||

| 洗 掘 |

むしろ張り工、継ぎむしろ張り工、シート張り工、たたみ張り工 | 漏水防止と同じ | 芝付き堤防で比較的緩流河川 | 漏水防止と同じ | 漏水防止と同じ | 洗掘防止 | |

| 木流し工 (竹流し工) |

側木(竹)に重り土俵をつけて流し局部を被覆する | 急流河川 | 立木、 (青竹)土俵、 なわ、 鉄線、 くい |

立木、 土のう、 ロープ、 鉄線、 くい |

洗掘防止 | ||

| 立てかご工 | 表のり面に蛇かごを立てて被覆する | 急流河川 砂利堤防 |

竹蛇かご、 詰め石、 くい、 鉄線 |

鉄線蛇かご 詰め石、 くい、 鉄線 |

洗掘防止 | ||

| 捨て土のう工 捨て石工 |

表のり面決壊箇所に土のうまたは大きい石を投入する | 急流河川 | 土俵、 石俵 石 |

土のう、 石、 異形コンタリートブロック |

洗掘防止 断面確保 |

||

| 竹網流し工 | 竹を格子形に結束し土俵をつけて、のり面を被覆する | 緩流河川 | 竹、 くい、 なわ、 土俵 |

竹、 くい、 ロープ、 土のう |

洗掘防止 | ||

| 決 壊 |

わく入れ工 | 深掘れ箇所に川倉牛わく、鳥脚などの合掌木を投入する | 急流河川 | わく組み、 石俵、 蛇かご |

わく組み、 石俵、 鉄線、 蛇かご |

洗掘防止 | |

| 築きまわし工 | 表のりの決壊により断面不足を裏のりに土俵を積む | 凸側堤防 他の工法と併用 |

くい、 割竹板、 土俵、 くぎ |

くい、 割竹板、 土のう、 くぎ |

断面確保 | ||

| びょうぶ返し工 | 竹を骨格とし、かや、よしでびょうぶを作りのり面を覆う | 比較的緩流河川 | 竹、 なわ、 わら、 かや、 土俵 |

竹、 なわ、 ロープ、 わら、 かや、 土のう |

洗掘防止 | ||

| き 裂 |

天 端 |

折り返し工 | 天端のき裂をはさんで両肩付近に竹をさし折り曲げて連結する | 粘土質堤防 | 竹、 土俵、 なわ |

竹、 土のう、 ロープ |

き裂防止 |

| 打ち継ぎ工 | 折り返し工の竹の代わりにくいと鉄線を用いる | 砂質堤防 | くい、 鉄線 |

くい、 鉄線 |

き裂防止 | ||

| 天 端 | 裏 の り |

控え取り工 | き裂が天端から裏のりにかけて生じるもので折り返し工と同じ | 粘土質堤防 | 竹、 土俵、 なわ |

竹、 土のう、 なわ、 ロープ、 鉄線 |

き裂防止 | |

| 継ぎ縫い工 | き裂が天端から裏のりにかけて生じるもので控え取り工と同じ | 砂質堤防 | くい、 竹、 鉄線、 土俵 |

くい、 竹、 鉄線、 土のう |

き裂防止 | ||

| ネット張り き裂防止工 |

継ぎ縫い工のうち竹の代わりに鉄線を用いる | 石質堤防 | — | くい、 金網、 鉄線、 土のう |

き裂防止 | ||

| 裏 の り |

き 裂 |

五徳縫い工 | 裏のり面のき裂を竹で縫い崩落を防ぐ | 粘土質堤防 | 竹、 なわ、 鉄線、 土俵 |

竹、 なわ、 ロープ、 鉄線、 土のう |

き裂防止 |

| 五徳縫い工 (くい打ち) |

裏のり面のき裂をはさんでくいを打ちロープで引き寄せる | 粘土質堤防 | — | くい、 ロープ、 土のう、 丸太 |

き裂防止 | ||

| 竹さし工 | 裏のり面のき裂が浅いとき、のり面がすべらないように竹をさす | 粘土質堤防 | 竹、 土俵 |

竹、 土のう |

滑動防止 | ||

| 力ぐい打ち工 | 裏のり先付近にくいを打ちこむ | 粘土質堤防 | くい、 土俵 |

くい、 土のう |

すべり面に沿い滑動するとき | ||

| かご止め工 | 裏のり面にひし形状にくいを打ち竹または鉄線で縫う | 砂質堤防 | くい、 竹、 鉄線、 土俵 |

くい、 竹、 鉄線、 土のう |

滑動防止 | ||

| 崩 壊 |

立てかご工 | 裏のり面に蛇かごを立て被覆する | 急流河川 | 竹網蛇かご、 詰め石、 くい、 そだ |

鉄線蛇かご、 詰め石、 くい、 そだ |

裏のり補強 | |

| くい打ち積み土俵工 | 裏のり面にくいを打ち並べ、中詰めに土俵を入れる | 砂質堤防 | くい 布木、 鉄線、 土俵 |

くい、 布木、 鉄線、 土のう |

裏のり補強 | ||

| 土俵羽口工 | 裏のり面に土俵を小口に積み上げる | 一般堤防 | 竹ぐい、 土砂、 土俵 |

竹ぐい、 土砂、 土のう |

裏のり補強 | ||

| つなぎくい打ち工 | 裏のり面にくいを数列うちこれを連結して中詰めに土俵を入れる | 一般堤防 | くい 土俵、 布木、 鉄線、 土砂 |

くい、 土のう、 布木、 鉄線、土砂 |

裏のり補強 | ||

| さくかき詰め土俵工 | つなぎくい打ちとほぼ同じでさくを作る | 一般堤防 | くい、 竹、 そだ、 鉄線、 土俵 |

くい、 竹、 そだ、 鉄線、 土のう |

裏のり補強 | ||

| 築きまわし工 | 裏のり面にくい打ちさくを作り中詰め土俵を入れる | 一般堤防 | くい、 さく材、 布木、 土俵 |

くい、 さく材、 布木、 土のう |

裏のり補強 | ||

| そ の 他 |

流下物除去作業 | 橋のピアなどに堆積した流木の除去 | 一般河川 | 長尺竹、 とび口 |

長尺竹、 とび口 |

水位低下 | |

| 水防対策車 | 現地対策本部の設置 | 一般河川 | — | 指揮車、 無線車 |

機動性の発揮 | ||