防災教育支援

紀南河川国道事務所では、コロナ禍を発端として、地域住民等が会場に集まらなくても、 自宅や職場等一人で地域防災力の強化、減災対策の推進に寄与する学習ツールとして、 防災教育の熊野川オンライン学習動画、及び解説音声付きのデジタル副読本(小中学生向け)を作成しました。

熊野川オンライン学習動画

教材は3種類のテーマに分かれています。

※画像をクリックすると動画が再生されます

※画像をクリックすると動画が再生されます

デジタル副読本(小中学生向け)

小中学生向けに生徒の興味や関心を引き出し、「わがごと」に繋げるため、防災情報を効果的に閲覧できるデジタル副読本を作成しました。 下記の画像をクリックしてPDFをダウンロードし、Adobe Acrobat Readerで開き、音声ボタンをクリックするとパートごとに解説音声が再生でき、関連情報サイトのリンクボタンをクリックすると必要なサイトへアクセスできます。

1 ハザードマップを確認しよう!

① まずは、住んでいる市町村のハザードマップを準備しましょう。

② ⾃宅や学校など、⾝近な場所を⾒つけます。

③ ⾒つけた場所に、⾊はついていますか?

④ ⾊がついている場合は、⼤⾬が降ると浸⽔する可能性があります!

⑤ 2 で⼤⾬が降った時の避難⾏動を確認しましょう!

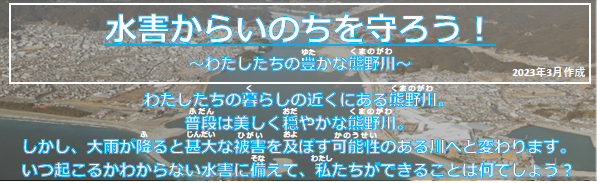

2 避難のタイミングと避難情報

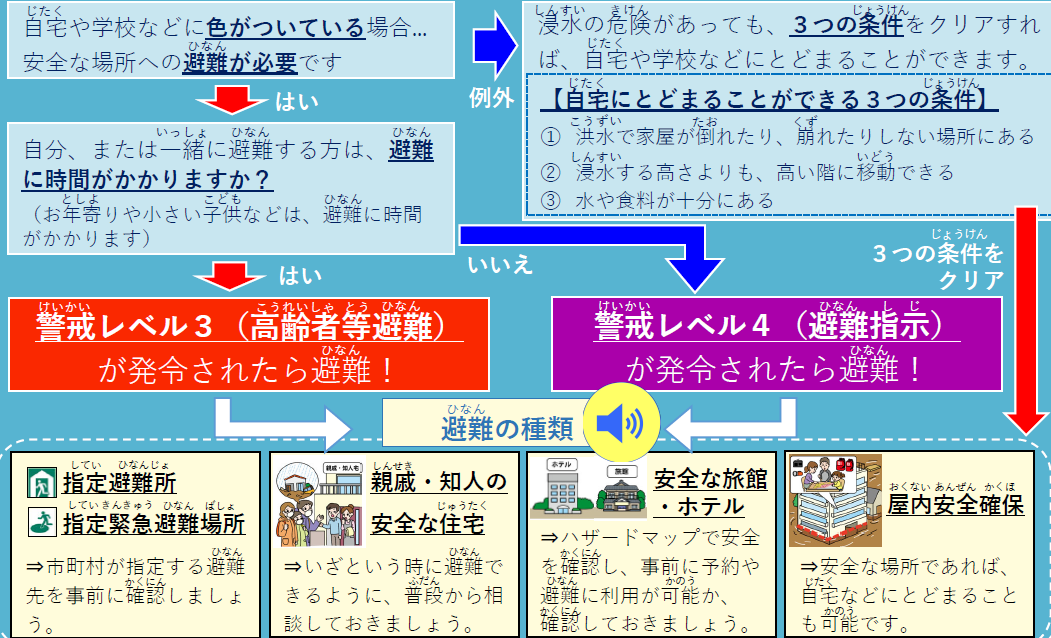

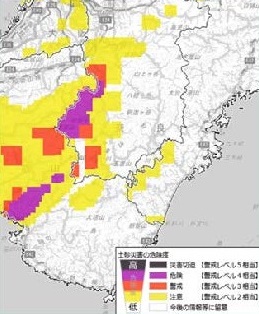

3 段階的に発表される防災情報

① 避難判断の基準となる警戒レベルはレベル1〜5まであります。

② 警戒レベル5を待たずに、必ず警戒レベル3・4で避難しましょう。

4 防災情報の入手方法①

① いざ⼤⾬が降った時に安全に避難できるように、防災情報を収集しましょう。

② 防災情報には、台⾵や梅⾬前線などの気象情報や、河川の⽔位情報、市町村が発表する避難情報などがあります。

③ テレビや、ラジオ、インターネット、防災⾏政無線などで、最新の情報を確認しましょう!

気象情報

【気象庁ホームページ】

https://www.jma.go.jp/jma/index.html

① 現在の⾬雲の動きや、15時間先の⾬の予報などが確認できます。

https://www.jma.go.jp/jma/index.html

① 現在の⾬雲の動きや、15時間先の⾬の予報などが確認できます。

② 洪⽔キキクルや、⼟砂キキクルから地域の危険度を把握することも可能です。

避難情報

① 平常時にはハザードマップを確認しましょう。

② ⾼齢者等避難や避難指⽰などの避難情報は、お住いの市町村から発表されます。⼤⾬の時は最新情報を確認しましょう。

【新宮市】

https://www.city.shingu.lg.jp/mg/3

【紀宝町】

https://www.town.kiho.lg.jp/safety/

【新宮市】

https://www.city.shingu.lg.jp/mg/3

【紀宝町】

https://www.town.kiho.lg.jp/safety/

参考:

注1)内閣府(防災担当)・消防庁「新たな避難情報に関するポスター・チラシ」

注2)気象庁ホームページ(https://www.jma.go.jp/jma/index.html)

注3)新宮市ホームページ(https://www.city.shingu.lg.jp/)

注4)紀宝町ホームページ(https://www.town.kiho.lg.jp/)

5 防災情報の入手方法②

【川の防災情報】

川の防災情報では、リアルタイムの川の⽔位、⾬量などの防災情報を確認することができます。

⽔位が上昇した川は危険です。直接⾒に⾏かず、河川監視カメラや⽔位計の表⽰機能を使い、⾃宅などの安全な場所から確認しましょう。

避難判断の⽬安となる氾濫危険⽔位や避難判断⽔位の⾼さを⽔⾯と⽐較することにより、現在の危険度を視覚的に把握できるように⽰したライン。

⇒ 避難のきっかけとなる 「避難スイッチ」として、活⽤してください!

パソコンからhttps://www.river.go.jp/

スマートフォンからhttps://www.river.go.jp/s/

【避難⽬安の⽔位ライン】避難判断の⽬安となる氾濫危険⽔位や避難判断⽔位の⾼さを⽔⾯と⽐較することにより、現在の危険度を視覚的に把握できるように⽰したライン。

⇒ 避難のきっかけとなる 「避難スイッチ」として、活⽤してください!

6 安全な避難のための準備

① いざという時に安全に避難するためには、⽇ごろから準備をしておくことが重要です。

② ⼤⾬が降った時に慌てないように、家族や友達、周りの⼈たちと危険な場所や避難先を確認しておきましょう。

7 非常備蓄品

家族が最低3⽇間過ごせるように準備

■⾷料品

そのまま⾷べられるもの、主⾷になるもの、乾物、その他の⾷品、常備保存できる野菜、菜園、乾燥野菜

■⽔

飲料⽔、⽣活⽤⽔

■調理器具

カセットコンロ、ボンベ、⼤きめの鍋、フライパン、キッチンばさみ、ラップ、キッチンペーパー、ポリ袋、新聞紙等

8 非常持ち出し品

避難しやすいよう、リュックにコンパクトにまとめる

■⽔

飲料⽔、給⽔袋

■⾷料品

レトルト⾷品、⽸詰、栄養補助⾷品等

■調理器具

⽸切、はさみ、ナイフ、⾷⽤品ラップ、ほ乳瓶等

■清潔品

⻭ブラシ、簡易トイレ、ビニール袋、紙おむつ等

■薬・救急⽤品

くすり、ばんそうこう、マスク等

■情報確認⼿段

スマートフォン、予備バッテリー、携帯ラジオ等

■⽇⽤品

ティッシュ、懐中電灯、乾電池、マッチ、レジャーシート、軍⼿、⽑布等

■⾐料品

着替え、予備の眼鏡、タオル、⾬具、スリッパ等

■筆記⽤具

筆記⽤具、家族の写真、緊急時連絡先、地図等

■貴重品・書類

現⾦、⾞や家の予備鍵、銀⾏の⼝座番号、健康保険証等

避難時の留意点

① 気象状況に注意し、早めの対応を気象状況は刻々と変化していきます。正確な最新情報に基づき、早めの対応を⼼がけましょう。

1. 家の前の排⽔溝が詰まっていないか確認する。

2. ⾵で吹き⾶ばされる物の撤去等を⾏う。

3. テレビ、ラジオやスマートフォン、パソコン等から常に最新の気象情報を収集する。

4. ⼀⼈での避難は避け、近所で声をかけ合い避難する。

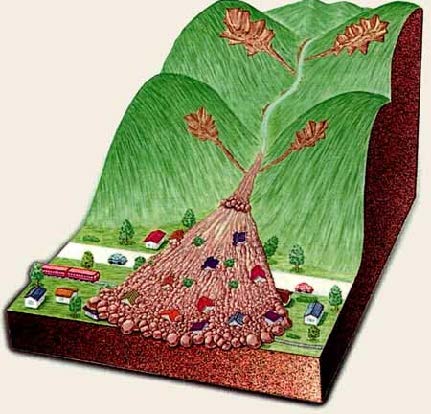

② ⼟砂災害から⾝を守るために

1. ⼟砂災害警戒情報や、市町村が発表する避難指⽰に注意し、避難⾏動を⼼構える。

2. 危険を感じたら⾃主的に避難することも重要。

3. がけ崩れなどの⼟砂災害に注意し、早めの避難を⼼掛ける。

③ 避難時の服装

1. 紐で結べる運動靴を履く。

2. 荷物は最⼩限にする。

3. ⻑い棒をつえがわりに、⽔⾯下の⾜元に注意する。

※洪⽔氾濫の際は⼤⼈でも歩くのが困難なため、頑丈で⾼い建物に留まる緊急避難も可能。