淀川流域の発展には、「舟」の存在がなくてはならないものでした。舟が行き交う川沿いには

企画展示のご案内

【2025年度淀川資料館秋期企画展示】

舟運今昔 ー舟が結ぶ ひと・もの・まちー

淀川流域の発展には、「舟」の存在がなくてはならないものでした。舟が行き交う川沿いには

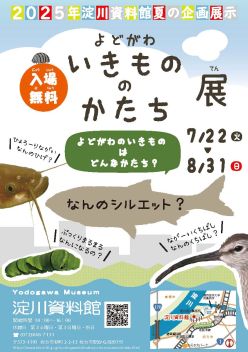

【2025年度淀川資料館夏期企画展示】

よどがわ いきもののかたち展

身近な淀川に住むいきものについて、かたちの違いを比べたり、なぜそのかたちな のかを考えたり、様々な視点から「いきもののかたち」を掘り下げる企画展示を行います。

写真やイラストを多用した展示のほか、夏休みの宿題や自由研究にも使える観察シ ートなどを取りそろえた企画展示です。

ながめて、くらべて、ふしぎな「かたち」のひみつを見つけましょう!

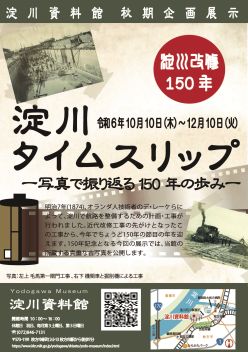

【2024年度淀川資料館秋期企画展示】

淀川タイムスリップ-写真で振り返る150年の歩み-

※展示は終了しました。

【2024年度淀川資料館夏期企画展示】

淀川改修150周年 淀川ものがたり~人と水の150年~

※展示は終了しました

淀川改修150年を記念して、今年は「人と水のつながり」について様々な視点から”ものがたり形式”で展示を行います。

淀川の概要・歴史・洪水・工事・取り組みの5つの視点から、淀川改修150年にわたる歴史、そしてこれからを学ぶことができます。

写真やイラストを多用し、小学生にもわかりやすいパネルを中心とした展示です。

>>詳しく見る

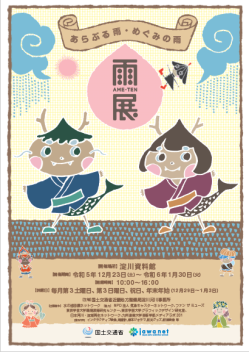

【2023年度巡回展】

雨展 あらぶる雨・めぐみの雨

※展示は終了しました

雨と聞くとみなさんはどんなことを思い浮かべますか。雨は身近な存在ですが、とても大きな力を持っています。時には猛威を振るい、私たちの暮らしに大きなダメージを与えます。

>>詳しく見る

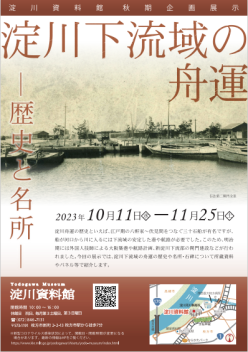

【2023年度淀川資料館秋期展示】

淀川下流域の舟運-歴史と名所-

※展示は終了しました

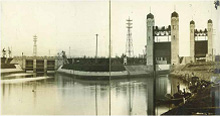

淀川舟運の歴史といえば、江戸期の八軒家~伏見間をつなぐ三十石船が有名ですが、船が河口から川に入るには下流域の安定した港や航路が必要でした。このため、明治期には外国人技師による大阪築港や航路計画、新淀川下流部の閘門建設などが行われました。今回の展示では、淀川下流域の舟運の歴史や名所・石碑について所蔵資料やパネル等で紹介します。

>>詳しく見る

【2023年度淀川資料館夏期展示】

淀川おおぜきのひみつ大公開!

2023年7月21日(金)~9月1日(金)

※展示は終了しました

淀川下流にある今年で完成40年となる『淀川大堰』に焦点をあて、淀川大堰の変遷や淀川大堰近くにある国の重要文化財である『毛馬第一閘門』などについて展示をします。

淀川大堰の役割や、現在行っている淀川大堰閘門工事についてなど様々な情報を知ることができます。

写真やイラストを多用し、小学生にもわかりやすいパネルを中心とした展示です。

>>詳しく見る

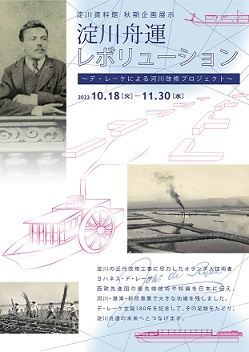

【2022年度淀川資料館秋期企画展示】

淀川舟運レボリューション~デ・レーケによる河川改修プロジェクト

2022年10月18日(火)~2022年11月30日(水)

※展示は終了しました

文明開化が花開き、日本にも産業革命の波が押し寄せた明治。古来から利用されていた淀川舟運にも、革命とも言える転換期が訪れます。

淀川舟運レボリューション(革命)をもたらしたのはオランダ人技術者ヨハネス・デ・レーケ。明治時代に淀川をはじめ、日本の河川・港湾・砂防事業に多大な功績を残した人物です。

今年で生誕180年を迎えるデ・レーケの足跡をたどり、淀川舟運の未来へとつなげます。

>>詳しく見る

【2022年度淀川資料館夏期企画展示】

水の妖怪見つけ出そう~身近に潜む水害リスク

※展示は終了しました

妖怪なんていないと思っていませんか。

実は水害という恐ろしい水の妖怪たちが、あなたの身近に潜んでいて、大雨が降ると暴れ出すのです。

そんな隠れた水の妖怪をハザードマップを使って見つけ出す方法や、妖怪から身を守る方法を、淀川資料館がお子さんたちにもわかりやすく伝授します。

【ここにもそこにもあそこにも、妖怪いっぱいいるけれど、知っていればこわくない!】

>>詳しく見る

【巡回展】

雨展 あらぶる雨・めぐみの雨

2021年12月3日(金)~2022年1月11日(火)

※展示は終了しました

この企画展では、「あらぶる雨」と「めぐみの雨」に注目し、雨の特性、雨の科学、雨と暮らし、雨と防災など、様々なトピックを紹介します。

ナビゲータはカミナリとともに天空から舞い降りてきたアラドラゴ、メグドラゴほか、7人の神様たち。みなさんがふだん見ているのとは違った視点から、あらぶる雨、めぐみの雨の旅にお連れします。

>>詳しく見る

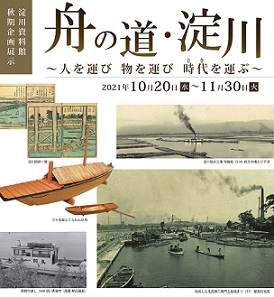

【2021年度淀川資料館秋期企画展】

秋期企画展「舟の道・淀川~人を運び 物を運び 時代(とき)を運ぶ~」

2021年10月20日(水)~11月30日(火)

※展示は終了しました

秋期企画展「舟の道・淀川~人を運び 物を運び時代(とき)を運ぶ~」を開催します。

水上の交通路として、むかしから欠かせない存在だった淀川。多くの舟が行き交う風景は様変わりしましたが、観光や防災の担い手として、再び注目されています。

今回の展示では淀川舟運の歴史と、これから担う新たな役割を紹介します。

>>詳しく見る

【2021年度淀川資料館夏期企画展】

夏期企画展「しるほど なるほど 淀川河川公園」

2021年7月26日(月)~9月12日(日)

※展示は終了しました

淀川河川公園の魅力と役割を広く知ってもらうことを目的として、淀川資料館夏期企画展「しるほど なるほど 淀川河川公園」を開催します。

淀川河川公園のうまれた経緯、身近で見られる野鳥たち、スポーツイベントをはじめとする様々な催し、地域防災での役割など、淀川河川公園について楽しみながら知ることができる展示です。

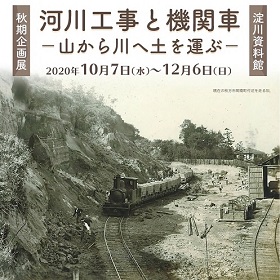

【2020年度淀川資料館秋期企画展】

秋期企画展 河川工事と機関車-山から川へ土を運ぶー

2020年10月7日(水)~12月6日(日)

※ 展示は終了しました。

治水工事の歴史に関心を持ってもらうことを目的として、淀川資料館秋期企画展

「河川工事と機関車-山から川へ土を運ぶ-」を開催しています。

今回の企画展では、淀川の築堤工事で活躍した機関車などを、写真や図面で紹介しながら、淀川の治水工事の歴史をふりかえります。

>> くわしく見る

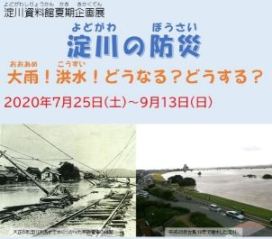

【2020年度淀川資料館夏期企画展】

夏期企画展 淀川の防災~大雨!洪水!どうなる?どうする?~

※ 展示は終了しました。

淀川資料館では、子どもたちの防災意識向上を目的として、淀川資料館夏期企画展「淀川の防災~大雨!洪水!どうなる?どうする?~」を開催しています。

企画展では、淀川で過去に発生した水害や現在行っている防災への取り組みを紹介するとともに、ハザードマップ等を使用して災害の時に取るべき行動を説明します。

>>くわしく見る

展示1 過去に発生した災害を知ろう

展示2 水害の石碑を調べよう

展示3 水害を防ぐしせつを知ろう

展示4 最近発生した水害を知ろう

展示5 防災について考えよう

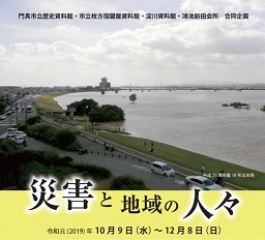

【2019年度門真市立歴史資料館・市立枚方宿鍵屋資料館・淀川資料館・鴻池新田会所 合同展示】

災害と地域の人々

2019年10月9日(水)~12月8日(日)

※ 展示は終了しました。

近年はさまざまな災害が発生しています。過去に淀川沿川でも、地震や台風・洪水などの被害がありました。

その際、地域の人々はどのように対処し、また私たちは今後どのように行動すればよいのでしょうか。

今回、淀川河川事務所では、門真市立歴史資料館・市立枚方宿鍵屋資料館・鴻池新田会所と連携して、合同企画展「災害の地域の人々」を開催します。

>>くわしく見る

淀川資料館では、「過去の災害とこれからの防災」と題して、明治から平成まで淀川で発生した災害を振り返り、今、私たちが何をすべきかを考える展示を行います。

展示1 過去の淀川の災害を振り返る

展示2 今できることを考える

展示3 資料でみる明治18年の洪水と淀川改良工事

淀川改良工事に尽力した沖野忠雄(左)と坂本助太郎(右)

2019年度夏季企画展~淀川の防災について学ぼう~

2019年8月1日(木)~2018年9月1日(日)

※ 展示は終了しました。

子どもたちに防災意識を高めてもらえるよう、

夏季企画展~淀川の防災について学ぼう~を開催しています。

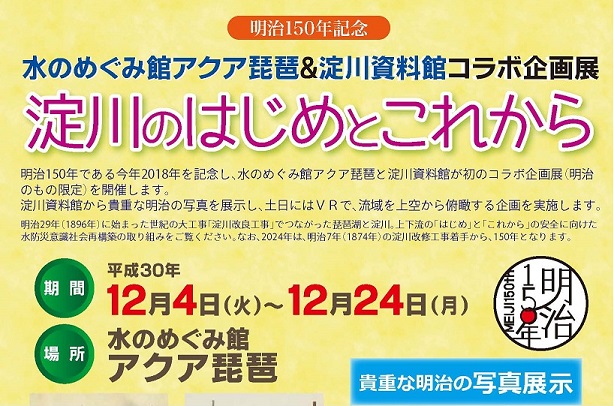

明治150年記念 水のめぐみ館アクア琵琶&淀川資料館コラボ企画展

※ 展示は終了しました。

明治150年である今年2018年を記念して、初めて、水のめぐみ館アクア琵琶と淀川資料館が明治のもの限定のコラボ企画展を行います。

展示場所:水のめぐみ館アクア琵琶(大津市)

水のめぐみ館アクア琵琶 来館・利用の案内 URL

https://www.kkr.mlit.go.jp/biwako/aquabiwa/access/index.html

>>くわしく見る

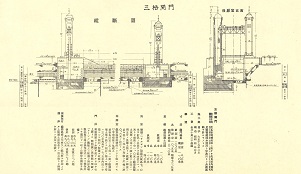

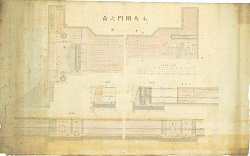

2018年度秋の特別展示 後期「三栖閘門と淀川改修増補工事」

秋の特別展示 前期「毛馬閘門と淀川改良工事」

春休み企画展「河村瑞賢展」

※ 展示は終了しました。

今から400年前元和4(1618)年に河村瑞賢が生まれました。

当館では瑞賢の大阪での業績を紹介するための企画展を開催します。

>> くわしく見る

春の特別展示 「伏見の三栖洗堰と三栖閘門展」

秋の特別展示 「大正6年洪水に関わるひとびと」

夏休み展示 「イタセンパラ復活の軌跡展」

※ 展示は終了しました。

「淀川でイタセンパラ確認されず」のニュースから10年。今年は放流以降最多となる8,888尾を確認しました。

復活に向けた多くの方の努力と熱い想いの軌跡をご覧ください。

>> くわしく見る

春休み展示 「新しい淀川をつくった沖野忠雄」

※ 展示は終了しました。

大阪市内を流れる淀川はこの男によってつくられました。治水の神様、土木学会第二代会長で終生一技術者だった沖野忠雄。成績表やパスポートなど貴重な資料も展示します。

>> くわしく見る

出張展示「全国スイーツマラソン大阪地区★淀川資料館」

※ 展示は終了しました。

枚方から淀川河口までは何km?走るとどれくらい??

会場の淀川マップでチェックしてみよう。

冬休み展示「よどがわのはたらくきかんしゃ」

※ 展示は終了しました。

冬休み展示「よどがわのはたらくきかんしゃ」を開催します。

むかしの淀川には、はたらく機関車がはしっていました。当時の工事写真を展示します。

好評につき今年も開催

>>くわしく見る