事業紹介PROJECT

京都府における道路交通安全への取り組み

はじめに

■事故多発地点緊急対策事業のはじまり

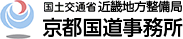

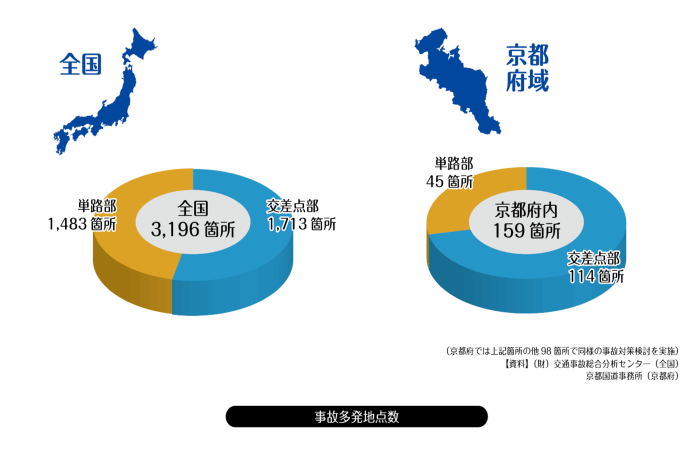

このような状況から、国は緊急に交通の安全を確保するために平成8(1996)年度を初年度とする「第6次特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」を策定し、事故多発地点※1における対策を重点的に行うなど交通安全施設等の整備を全国レベルで一層推進することとしました。

※1 幹線道路における事故は特定の場所に集中することから、全国で特に事故が多発している約3,200箇所を抽出。

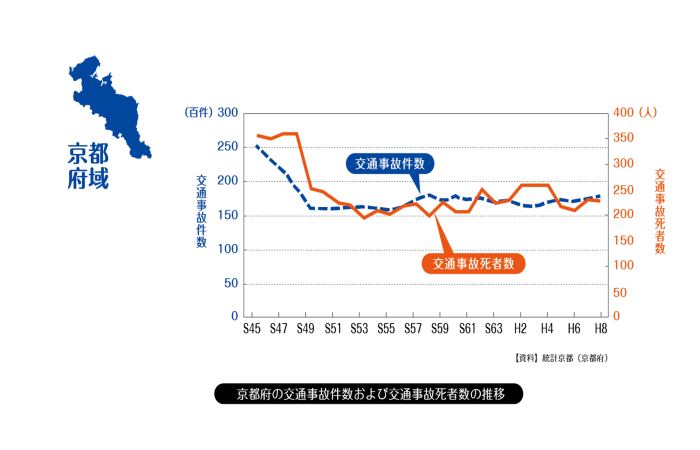

■京都府の交通事故発生状況

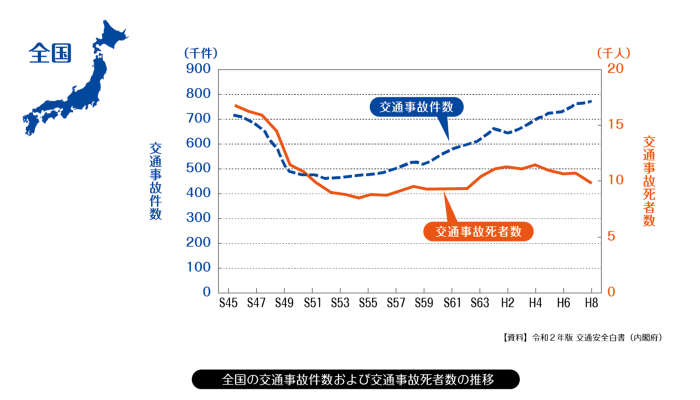

しかし、昭和54(1979)年以降、再度増加に転じ、昭和62(1987)年には250人となり、以降年間200人を超え、京都市等の都市部において交差点の事故が多発するなど厳しい状況にありました。

また、平成8(1996)年には、交通事故の危険性が高いとされる全国ワースト10交差点のうち8カ所が京都市内の交差点となる深刻な事態となりました。

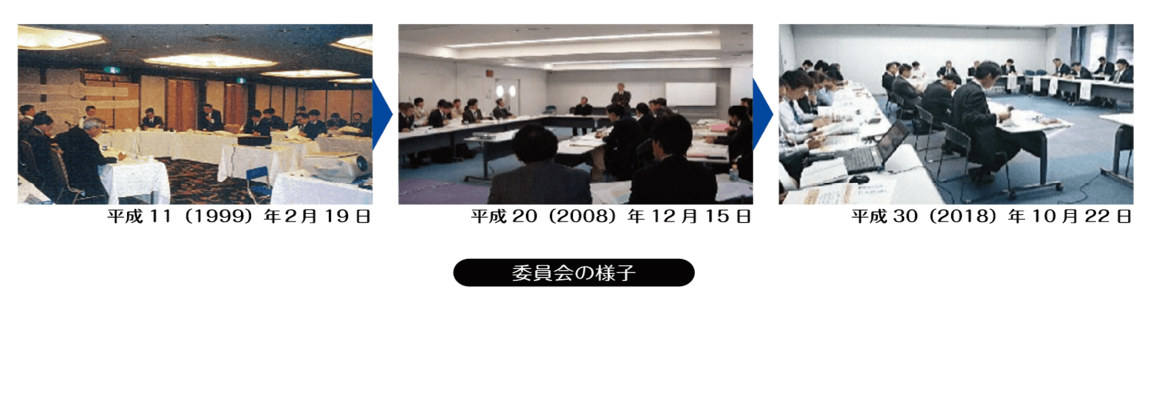

この状況を重く受け止めた道路管理者と交通管理者が連携して、学識者の助言・指導のもと事故多発地点の緊急対策を推進するため平成8(1996)年度に「交通事故多発地点対策委員会」を立ち上げ、組織の垣根を越え一丸となって府内の交通事故削減に向けた取り組みが始まりました。

■第1回の委員会の開催

また、運営を始め委員会を補佐する幹事会と、現地の状況を把握し、実務面からみた課題についての協議や、具体的な対策素案の立案等を行う幹事により構成される作業部会を設置しました。

第1回委員会は平成9(1997)年1月9日に開催され、委員会の設立趣旨や体制と役割、運営の流れ等が議論され、事故多発地点における具体的な対策検討が始まりました。

■交通事故多発地点対策委員会の活動

さらに、対策実施後の箇所について効果を測定し、対策効果が不十分であれば追加対策を検討する等、安全な道路交通環境の実現に向けて取り組んできました。

■道路交通環境安全推進連絡会議の活動

これを受けて、平成13(2001)年度に各都道府県においてもその支部組織が設置されることになり、京都府では全国に先駆けて設立されていた「交通事故多発地点対策委員会」を母体とし、平成14(2002)年3月に「京都府道路交通環境安全推進連絡会議」(以下、「推進連絡会議」)に名称を改め、これまでの取り組みを引き継ぎ推進していくこととしました。

幹線道路の安全対策

● 推進連絡会議の活動

交通事故多発地点対策委員会から続く7年間の「事故多発地点緊急対策」の実施により、対策実施箇所において死傷事故件数は着実に減少し、その効果を上げていました。

さらに平成15(2003)〜19(2007)年度の5年間にて交通事故抑止対策を集中的に実施するために選定された「第1次事故危険箇所(後に5年毎に第2〜5次を選定)」について、事故多発地点と同様に対象箇所の事故要因分析や現地検討会、対策立案等を行いながら、交通事故削減に向け取り組んできました。

また、平成22(2010)年には交通安全分野における「成果を上げるマネジメント」として「事故ゼロプラン(事故危険区間解消作戦)」が全国的に展開されることとなり、推進連絡会議を通じて事故データや地域の声に基づく交通事故の危険性が高い区間(事故危険区間)の安全対策を推進してきました。

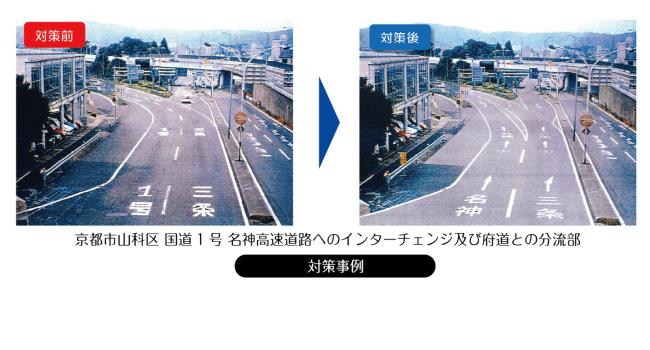

■対策事例箇所

● 分合流区間における対策

事例の箇所は、この路線の合流部から、国道、インターチェンジ、府道と分流点が連続し、その距離が短く、ドライバーの判断が難しくなることで、分流部直前での車線変更や迷走する車両が多く見られました。また、道路の左側車線を走行してきた二輪車が右側の道路へ行くために分流部直前で2車線を跨いで右側の車線へ変更をしなければならないため、後続車両との危険な交錯に繋がっていました。

そこで、案内標識や注意看板の設置により案内誘導を明確化するとともに、分流部の車線の間に導流帯を設け、危険な交通の錯そうの解消を図ることで、安全性が向上し、道路利用者からも行先案内が明瞭になった等の意見もあり、対策効果が得られました。

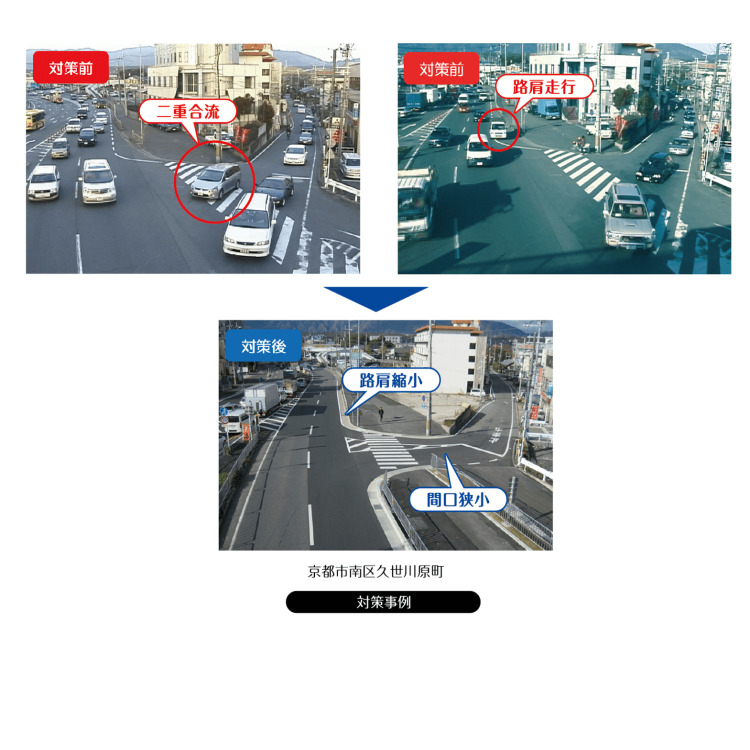

● 複雑な形状の交差点における対策

該当箇所は、道路が斜めに取り付く間口の広い交差点になっているため無秩序な交差点への進行に伴う追突事故が多く発生していました。また、交差点への流入に気を取られ、横断自転車への確認が疎かになり出会い頭の事故も発生していました。

そこで、交差点の間口を狭くすることで、交差点への進行を整序した他、交差点部の視認性も向上し、安全性が向上しました。

歩行空間の安全対策

● あんしん歩行エリア

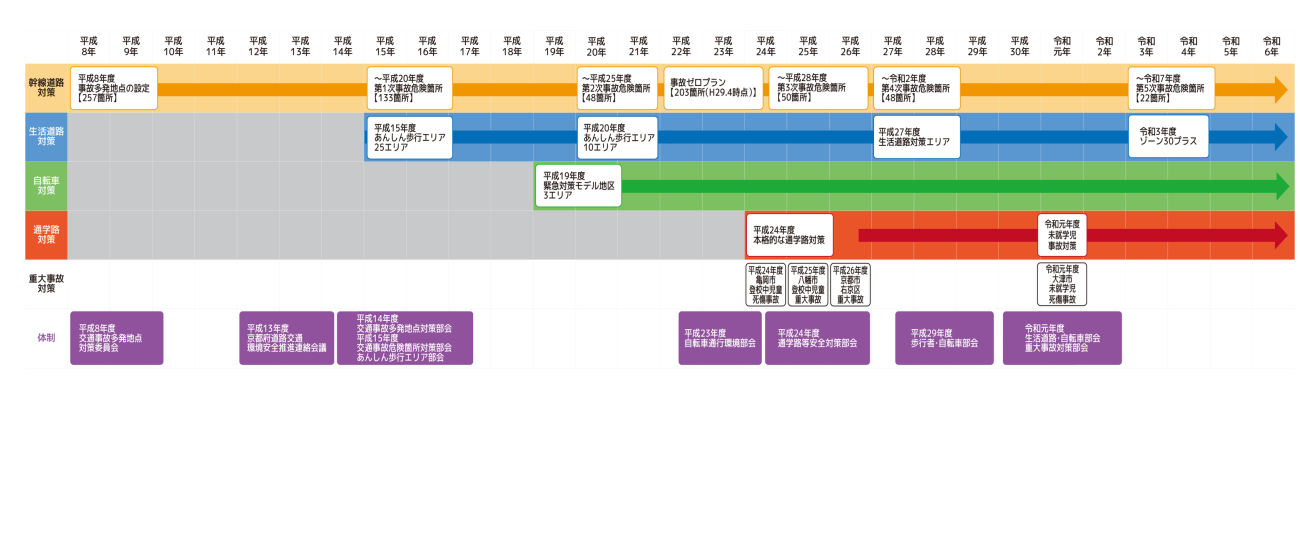

推進連絡会議の立ち上げと同じ頃、わが国での交通事故死者数に占める歩行者と自転車利用者の割合が欧米と比べて高いこと、歩行中の交通事故死者の約6割が自宅付近で被害に遭っている現状から、歩行者及び自転車利用者の安全な通行を確保するため「あんしん歩行エリア」が設定されました。

それを受けて、推進連絡会議に「あんしん歩行エリア部会」を新たな作業部会として設置し、京都府内では25箇所を対象地区に指定し、面的かつ総合的に生活道路の事故対策を検討することとなりました。

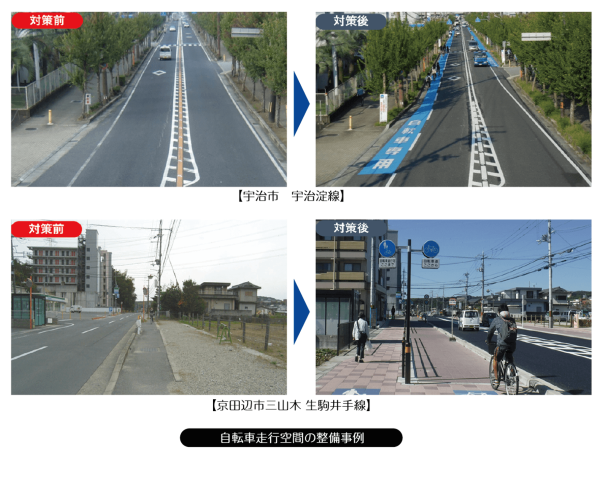

● 自転車の安全対策

幹線道路と歩行空間の安全対策を展開していく中で、全国的にも自転車が関係する事故が多く発生しており、交通事故防止対策を推進する上で自転車対策も喫緊の課題でありました。

今後、自転車利用の増加が見込まれることや、自転車利用者が無秩序に歩道を通行するなど通行ルールが守られていない現状を改善するために、平成19(2007)年7月国土交通省より全国の各道路管理者に対して(都道府県警察には警察庁から)自転車走行環境の整備に向けた取り組みを実施するよう通達がありました。

自転車の走行環境を整備していくには、道路管理者と警察が連携し、中・長期にわたり計画的に推進する必要があるため、推進連絡会議の 「あんしん歩行エリア部会」の検討内容に自転車の安全対策を加えました。 後に「自転車通行環境部会」を立ち上げ自転車対策を推進しています。

通学路等の安全対策

● 通学路等の安全対策の取り組み

推進連絡会議では、亀岡市内の通学路において発生した集団登校中の児童等が巻き込まれた重大交通事故を重く受け止め、平成24(2012)年度に新たに「通学路等安全対策部会」を設置しました。

本部会は、特に通学・通園時における子どもの安全を優先する総合的かつ効果的な対策を立案するとともに、道路管理者、警察及び学校関係者などの関係機関等と情報共有を図り、通学路の安全対策に必要な指導・助言あるいは提言を行うことを目的として、京都府独自の取り組みとしての通学路対策が始まりました。

そして、平成25(2013)年9月の八幡市の重大事故発生時には、事故発生5日後に現地検討会を実施し、事故防止対策の検証を行いました。

このように、子どもたちが巻き込まれる事故発生に歯止めをかけ、尊い命を守るため、京都府の各市町村において道路管理者、学校関係者、警察が保護者及び地域の方々と協働して、通園・通学路の安全点検の実施と安全対策を着実に進めています。

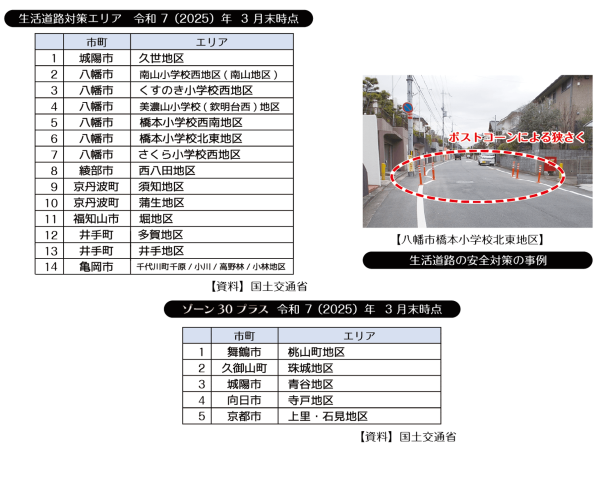

● 生活道路の安全対策の取り組み

身近な道路での交通安全対策の推進が求められる中、平成27(2015)年度に「生活道路対策エリア」が全国的に設定されました。

京都府ではこれまでに14エリアが登録され、推進連絡会議を通じて対象エリアの当該市町に対し、現地検討会を行い、事故発生の要因分析から対策立案、効果検証など必要に応じて技術的支援を行っています。

また、狭さくやハンプ等の物理的デバイスの適切な組合せにより、更なる生活道路エリア内の交通安全の向上を図る「ゾーン30プラス」の登録に向けた技術的支援も行っており、京都府ではこれまでに5エリアが登録されています。

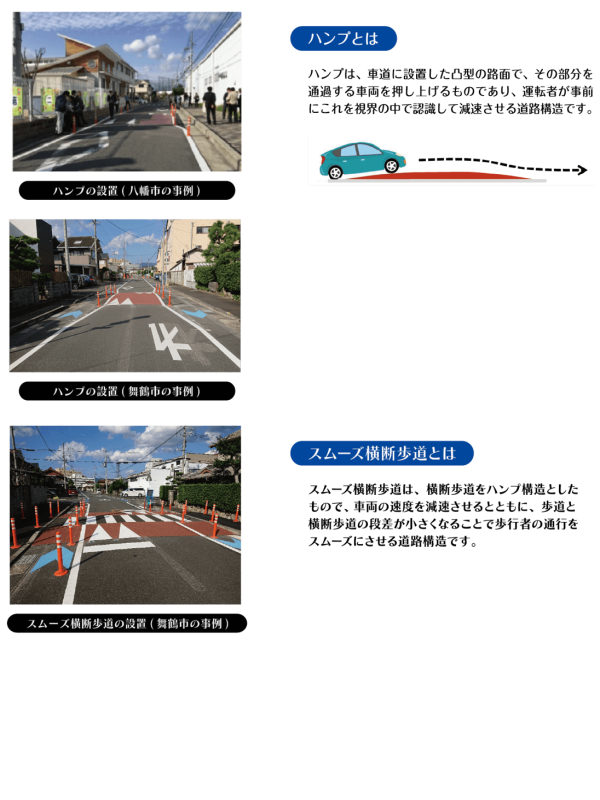

● 生活道路の安全対策事例

幹線道路における渋滞を回避すべく、生活道路を抜け道として利用する車両が多く存在します。抜け道利用車の多くは、道幅が狭い道路にも関わらず、30km/hを超過する高い速度で走行する等、危険性が高く、安全対策が必要となっています。

生活道路エリア内の速度抑制を図ることを目的に、スムーズ横断歩道やハンプと呼ばれる物理的デバイスを設置した結果、物理的デバイスを設置した区間では、30km/hを超過する車両の割合が減少する等、安全性が向上しました。

● 未就学児等の安全対策の取り組み

令和元(2019)年5月に滋賀県大津市で発生した、集団で歩道を通行中の園児らが死傷する痛ましい交通事故を受け、令和元(2019)年度に、未就学児が日常的に集団で移動する経路(お散歩コース)の緊急安全点検が、全国一斉に実施されました。

推進連絡会議でも、これまでに15歳未満の子どもが重大事故にあった箇所や、保育園・幼稚園等の施設から挙げられた危険箇所等の中から、特に事故発生の危険性が高い箇所を15箇所抽出し、抽出箇所を対象に現地検討会も行い、安全対策の検討を行いました。