事業紹介PROJECT

i-Construction

概要

平成28年9月12日の未来投資会議において、安倍晋三内閣総理大臣から第4次産業革命による『建設現場の生産性革命』に向け、建設現場の生産性を2025年度までに2割向上を目指す方針が示されました。

また、公共工事の3次元データを一元的に収集し、幅広く民間も活用できるようにすることで、新技術・ビジネス創出につなげられるよう、データ利活用方針を策定すること、3年以内にオープンデータ化を実現できるよう、具体的な利活用ルールを整備する方針が示されました。

これを受けて国土交通省では、「ICT の全面的な活用(ICT 土工)」等の施策を建設現場に導入することによって、建設生産システム全体の生産性向上を図り、もって魅力ある建設現場を目指す取組であるi-Construction(アイ・コンストラクション)を2016年度より進めています。

また、公共工事の3次元データを一元的に収集し、幅広く民間も活用できるようにすることで、新技術・ビジネス創出につなげられるよう、データ利活用方針を策定すること、3年以内にオープンデータ化を実現できるよう、具体的な利活用ルールを整備する方針が示されました。

これを受けて国土交通省では、「ICT の全面的な活用(ICT 土工)」等の施策を建設現場に導入することによって、建設生産システム全体の生産性向上を図り、もって魅力ある建設現場を目指す取組であるi-Construction(アイ・コンストラクション)を2016年度より進めています。

生産性向上のための3つの取り組み事項

1 ICTの全面的な活用(ICT土工)

2 全体最適の導入(コンクリート工の企画標準化等)

3 施工時期の平準化

2 全体最適の導入(コンクリート工の企画標準化等)

3 施工時期の平準化

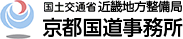

ICTの全面的な活用

土工の作業工程は測量、設計・施工計画、施工、検査の4段階にわけられ、そのすべてにおいてICT技術の活用が可能です。

測量では、ドローン等による写真測量等により、短時間で面的(高密度)な3次元測量を行っています。また設計・施工計画の段階では、3次元測量データ(現況地形)と設計図面との差分から、施工量(切り土、盛り土量)を自動算出しています。これらのデータを用いて、ICT建設機械を自動制御し、作業員約1/3、重機の日当たり施工量約1.5倍を実現します。同時にドローン等による3次元測量を活用した検査等により、出来形の書類が不要となり、検査項目が半減することで、検査の省力化を図ります。

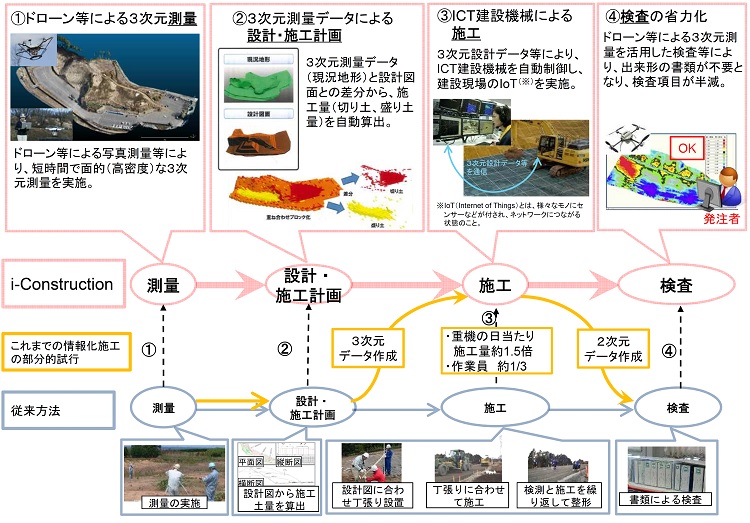

施工時期の平準化

現状、公共工事は基本的に、予算成立後に入札手続きを行うこととなっていることもあり、第1四半期における発注件数が少なく、第2、第3四半期に偏っています。工事の閑散期と繁忙期の偏りから様々な弊害があり、中長期的な公共事業の担い手確保の障害にもなっています。

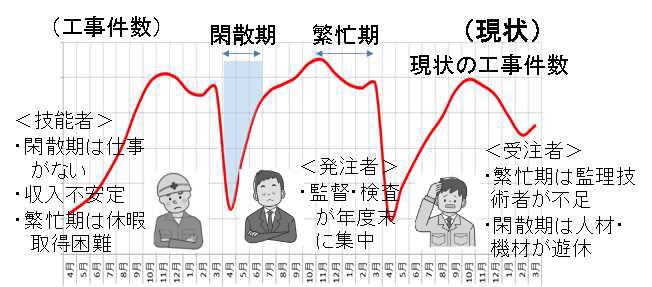

この課題を踏まえ、国土交通省では計画的な事業のマネジメントのもと、平準化を考慮した発注計画を作成することで、施工時期の平準化に取り組んでいます。

降雨や休日等を考慮し、工事に必要な工期を適切に設定し、また建設資材や労働者を確保できるよう、受注者が着手時期を選定できる余裕期間を設定した上で、計画的な事業執行の観点から、今まで単年度で実施していた工事の一部を、年度をまたいで2カ年で実施したり、年度末にかかる工事を変更する場合は必要に応じて繰越制度を活用しています。

降雨や休日等を考慮し、工事に必要な工期を適切に設定し、また建設資材や労働者を確保できるよう、受注者が着手時期を選定できる余裕期間を設定した上で、計画的な事業執行の観点から、今まで単年度で実施していた工事の一部を、年度をまたいで2カ年で実施したり、年度末にかかる工事を変更する場合は必要に応じて繰越制度を活用しています。

近畿地方整備局での取り組み

近畿地方整備局のi-Constructionの取り組みについては、以下のページをご覧ください。

≫ https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/i-construction/index.html(近畿地方整備局)

≫ https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/i-construction/index.html(近畿地方整備局)

京都国道事務所管内での取り組み

京都国道事務所管内道路においても、i-Constructionへの取り組みとして、各現場にてICT技術を活用して工事しています。

京都国道事務所i-Constructionの取り組み

-

マシンコントロールバックホウ (国道163号 木津東バイパス)

-

マシンコントロールグレーダー (国道9号 若宮橋架替)

-

マシンコントロールフィニッシャー (国道9号 若宮橋架替)