現在の堤防のほとんどは、土を高く積み上げ固めてつくったものです。 河川の堤防は長く連なる大きな構造物であり、土が入手しやすく経済的であること、災害時の水防や災害復旧において対応がしやすいこと、などの観点から、土で堤防をつくりあげてきたのだと考えられます。

堤防は、長い時代の流れの中で、何度も何度も被害を受けてきました。

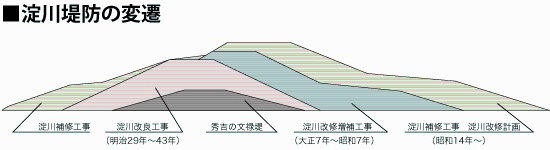

淀川でも、明治18年の大洪水では大阪市のほとんどが水没してしまうという大きな被害が発生しました。またその後も度々洪水による被害を受け、その都度、堤防をより高く、より大きく修築をくりかえしてきました。

その結果、連続堤防に守られた地域でひとたび破堤(堤防がくずれること)したときには、甚大な被害が出てしまうという、大きな課題を抱えることとなりました。

スーパー堤防整備事業

堤防の補強

1.現在の堤防は

工事で開削された堤防断面。土砂だけで積み上げられてきたのがよくわかる。

<昔は・・・>

洪水が低い堤防を越えた場合は浸水がゆっくりなので一瞬で壊滅的な被害が起きることは少ないものの、少しの増水でもしばしば浸水していました。

<今は・・・>

高い堤防を整備した今日、水害の頻度は減少しました。

しかし、堤防の高さに落差があるのでひとたび堤防が壊れると、氾濫した水が一瞬にして町を襲い、人命や家屋、ライフラインが途絶するなど壊滅的な被害を与えます。

しかし、堤防の高さに落差があるのでひとたび堤防が壊れると、氾濫した水が一瞬にして町を襲い、人命や家屋、ライフラインが途絶するなど壊滅的な被害を与えます。

木津川の堤防(木津川左岸5.4k付近)

木津川の堤防(木津川左岸5.4k付近)

さらには、河川に堆積した土砂をそのまま堤防の盛土に利用したことによって 堤体材料が不均質、不明確となっているという課題も生じています。

2.堤防整備の考え方

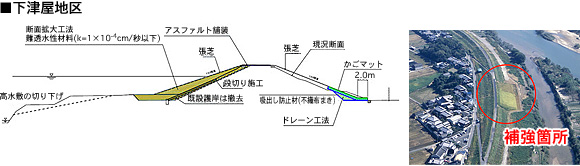

これからの堤防整備では、破堤による被害の回避・軽減を目指して、堤防の補強を積極的に取り組みます。

3.対策の例